戌午演算

「戌午演算」

なんだか珠算塾でも始めたみたいなネーミング。ちょっと可愛いでしょ。

さあこれは何か?

素数発生プロトコルのためにどうしても必要なんです。

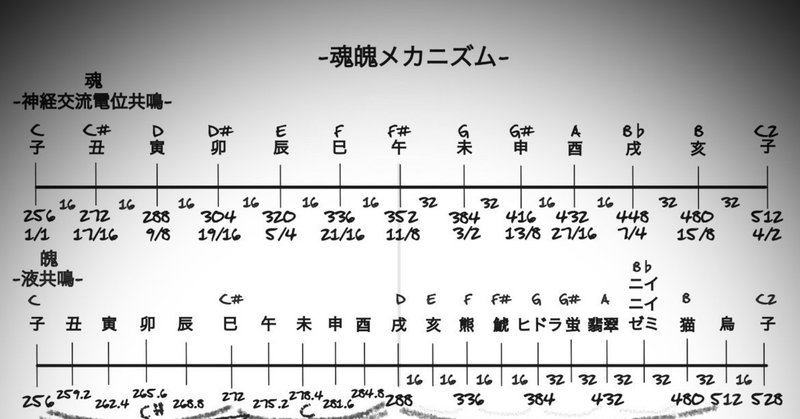

午とは交流電位共鳴の基準パラメータ十二支のセンター午です。

じゃあ戌は、、液体、特に水の性質は共鳴基準が二十支になります。

水の二十支は、

子牛寅卯辰巳午未申酉戌亥熊鯱ヒドラ蛍カワセミニイニイゼミ猫烏

その中央が戌。

そして神経伝達の構造を考えると、神経繊維の周りを髄鞘が覆っています。

髄鞘には水が流れています。電位の漏れをシールドしています。

つまり水が電位と共鳴をオクターブ関係に保っています。

ということは12パラメータの振動を20パラメータで調整しているわけです。

これを水のリアクタンス、或いは、免疫力と言います。

そして算数に出てくる分数。

実は分数の分子は神経伝達から発生します。分母は水共鳴から発生します。

この成り立ちをここで説明するには紙面が足りませんから割愛しますが、とにかく、

電位12パラメータ→分子

水20パラメータ→分母

なんです。

ということは、分子と分母を加算する=オクターブが解る。 ってことなんです。

学校の先生や数学者の方からは怒られてしまいますが、オレがずっと数学はゲームだって言ってきた理由がこれです。ワザと小難しくルールつくっているんです。

じゃあ実際に戌午演算してみましょう。

まずここから使う数字の定義です。

普通の整数、1、2、3、4、5、、、これは神経なので、面2dです。

それに対し立体3dの整数には👽maco🔘チンさんに倣い、x°というように角度表現します。

何故なら普通の整数だけでは裏共鳴である20パラメータを表現できないからです。

ex.

1/1(純正律C同等) 1+1=2°

17/16(C#) 17+16=33°

9/8(D) 9+8=17°

19/16(D#) 19+16=35°

5/4(E) 5+4=9°

21/16(F) 21+16=37°

11/8(F#) 11+8=19°

3/2(G) 3+2=5°

13/8(G#) 13+8=21°

27/16(A) 27+16=43°

7/4(B♭) 7+4=11°

15/8(B) 15+8=23°

-------

23/16(23) 23+16=39°

25/16(5²) 25+16=41°

とりあえずここまで、解る人にはわかるんだな。

そしてこれらの角度表示、全てオクターブだってことなんです。

じゃないと、その音聞いてみんな同じ感覚感じないです。

コンサートが成り立たないわけ。

👽maco🔘チンさん、こんなで宜しいでしょうか?

さらに分かりやすく言うなら、羊羹の10等分を考えましょう。

羊羹を10等分するには、9本の線分で切り分けます。普通はね。

この10切れの羊羹は十二支の電位共鳴で判断しています。

そして線分が二十支の水共鳴なんです。

無自覚で行う行動も人は高度な共鳴の上で成り立っています。

体神様ありがとう😊

maco:👽👏👏👏

Twitter20200701