Vol.006 ボカせばいいってもんじゃないんだぜ~絞りの基本的な話〜

今回の話は、写真表現においてかなり重要な役割を担っている話なので、長くなりますので申し訳ありません。笑

以前、「適正露出」の話の中でカメラ側の調整として

絞り

SS(シャッタースピード)

ISO感度

この3つの設定が必要ですと書きました。

SSについてはお話しました。今回は「絞り」についてです。

絞りの役割その1

絞りは、カメラレンズ中にあります。金属板で構成される穴が大きくなったり、小さくなったりします。その穴の大きさが変化する事で、レンズを通過する光の量をコントロールする仕組みになっています。

穴が大きければ、それだけ沢山の光が取り込まれます。

小さくなればなるほど、光が少ししか通過できないので、ちょっとの光しか取り込めません。

光の量=写真の明るさでしたので、この穴の大きさを調整することで、写真の明るさをコントロールすることになります。

(SSの時間の長短も同じ意味でしたね。)

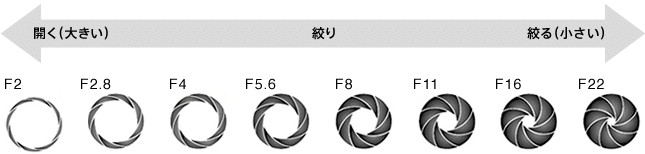

この穴の大きさですが、F値(エフち)という単位で表されます。(F+数値で表現します)

下記のように変化しますがこの数値は、覚えてしまったほうが楽です。笑

F1.0→F1.4→F2→F2.8→F4→F5.6→F8→F11→F16→F22→F32→F45→F64

このF値ですが、

F値が小さい→絞りの穴が大きい→光が多く通る

F値が大きい→絞りの穴が小さい→光が少なくしか通らない

F値が大きいほうが、穴が小さくなるのでここが少し混乱するポイントなのですが、これも覚えてしまいましょう。

たとえば、F値をF5.6からF8に変えると、レンズを通る光の量は半分に減り、明るさも1段(1EV )暗くなります。

F5.6からF11だと1/4まで減ります。(−2段・-2EV)

このことを「絞りをしぼる」と言います。

逆にF8からF5.6に変えると、レンズを通る光の量は倍に増え、明るさも1段(1EV )明るくなります。

F11からF5.6だと4倍になります。(+2段・+2EV)

このことを「絞りをあける」と言います。

「1段開けようか〜。」「1段絞ってみて。」と、カメラマンが言ってるのを聞いたことがあるかもしれませんが、この事を言っていたわけですね。

(ちなみに、ストロボの強弱もアケとかシボで言ったりしますが、それは覚えなくていいです。笑)

そして、使用するレンズの一番F値が小さい状態(穴が最大に大きい)を、そのレンズの「開放」と言います。

レンズの表記で「〜mm F〇〇」と書いてある時のFの値は

そのレンズの開放の値を表しています。

例えば、同じメーカーの同じmm(焦点距離)のレンズでも、開放値が異なるレンズがあります。

その場合、開放値が小さいほうがより光を沢山取り込めるので、その点では有利です。(カメラマンの間では明るいレンズと言ったりします。)

このように、レンズの中にある絞りを利用して、写真の明るさの明暗をコントロールします。

SS(シャッタースピード)でも、同じように明るさをコントロールしましたよね?

M(マニュアル)モードで適正露出を求める場合は、基本的に絞りとSSの2つの要素を組み合わせて(もうひとつ加えるならISO)、最終的な明るさを決定します。

F値=取り込む光の量をコントロールする

とまずは覚えましょう。

絞りの役割その2

さて、絞りにはもう一つの役割があります。

それは、写真という表現メディアにおいて最も重要なポイントです。その役割とは

F値=ピントが合って見える範囲(被写界深度)を

コントロールする。

ということです。

ピントを合わせた時、その前と後ろをそれぞれどうするのか?

沢山ぼかすのか?前から後ろまでビシ!っとピントを合わせるのか?

それは、撮りたい被写体によっても表現したい状況によっても変化しますよね?

それを決定する役割の一つが「F値」なのです。

(役割の一つと書きました。もう一つ「レンズの焦点距離」も被写界深度をコントロールするファクターなのですが、それは別の回で。)

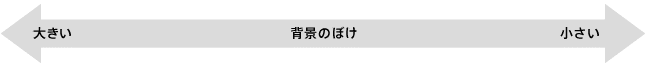

F値を大きくする(絞りをしぼる、穴を縮小)ほど、

被写界深度は深くなります。

深くなるということは、前から後ろまで、ピントの合う範囲が広がるということです。

逆に、F値を小さくする(絞りをakeる、穴を拡大)ほど、

被写界深度は浅くなります。

浅くなるということは、ピントは1点にしか合わず、その前後はボケるということになります。

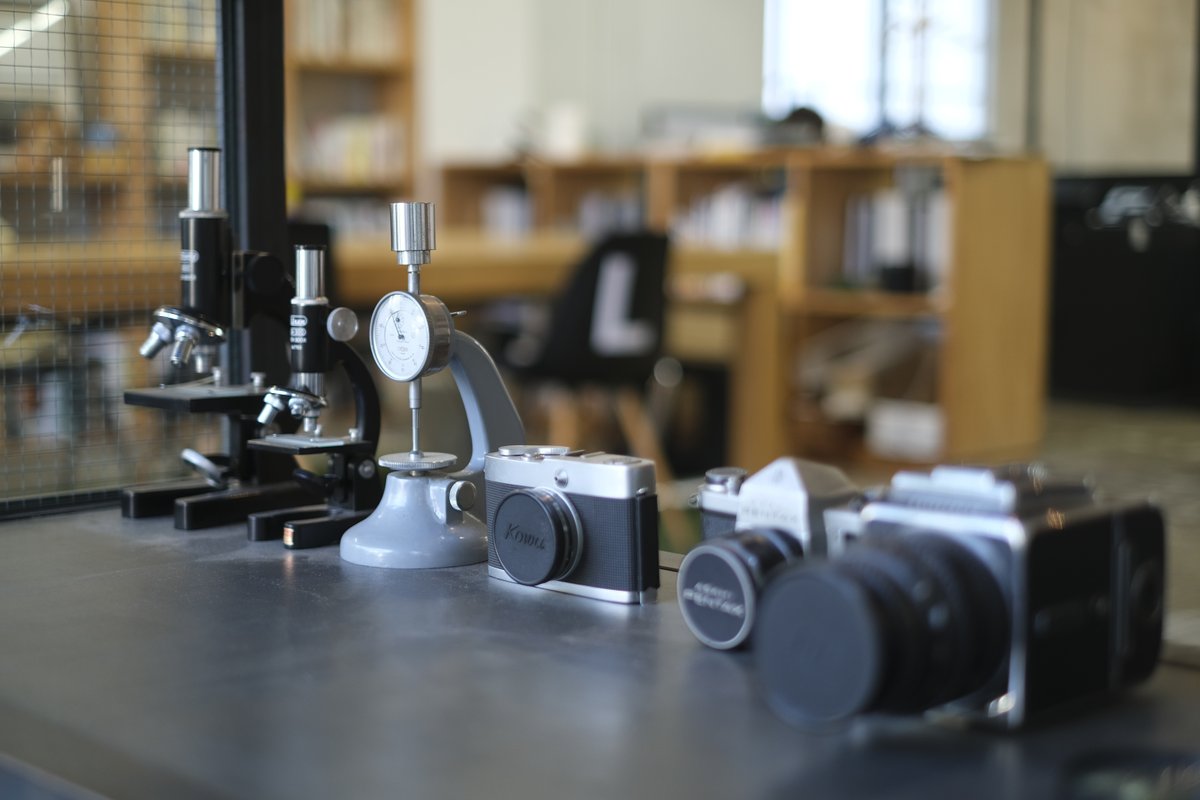

作例を一つ。LENSの玄関にある陳列棚を撮影しました。

ピントは真ん中のカメラに合わせました。

F1.4 F4 F8 F16 で撮影した4枚を比べてみましょう。

(F値が変化すると明るさも変化しますが、同時にSSも変えて見た目の明るさは同じになるようにしました。被写界深度の変化をわかりやすく比較したかったため。)

小さい画面で見ると、差が判別しづらいかもしれません。

でも、F1.4とF16の差は歴然としていると思います。

F1.4は真ん中以外はボケが強く、F値が大きくなるに従い

前から後ろまでピントの合う範囲が広がっています。

(後ろのLマークの椅子を見るとわかりやすいですね。)

ボケというのは、写真表現では一般的に

主題と副題(図と地)をはっきりさせる。

いらない要素を目立たせなくする。

といった効果があります。ピントが合うところだけを強調したいときは、積極的にボケを使うのがいいでしょう。

また、雰囲気のある写真を比較的得やすいのも特徴です。

でも、「何でもかんでもぼかしてしまえ!!」では

表現者としてはあまりよろしくありません。

当然、前から後ろまでビシッとピントが合っていなくては駄目な場面もあります。

工業製品の切り抜き写真

建造物の全景

大人数の集合写真

例を上げるとまだまだ出てきそうですが、ピントがきちんと画面いっぱいにきていないとNGな場面のときは、やはりF値は大きくして、被写界深度を深くするのが重要です。

(画面の手前から奥までピントがビシッと合った写真のことをパンフォーカスといいます。)

被写界深度の浅い写真はピントが合う範囲は狭いので、ピント合わせには気を使います。

ピントは、後でボカすことは可能ですが、ボケたものをレタッチでピントが合っているようにするのは至難の業です。

デジタルカメラは、デイリーミーティング(LENSの朝の風物詩です)でも話したように、ピントがシビアなのでオートフォーカスで合わせたつもりが、ひょんなことからズレたりするので、ピーキング機能など、補助機能を使ってきちんと合わせるようにしましょう。

開放から絞ることの意味

もう一つ、これもデイリーでお話しましたが

レンズは開放値(F値が一番小さい)よりも、F値を上げてやる、絞ってやることで、レンズ自体の解像力が上がり、レンズの持つ欠点も少なくなります。レンズの種類にもよりますが、開放から2〜3絞りくらい絞ってあげると、そのレンズの最高性能を発揮する傾向にあります。

そして、あまり絞りすぎると「回折現象」というにじみが生じてしまい、解像力は低下してしまいます。

被写界深度は深くなるが、解像度は低下する。

これは、製品写真などの分野では結構気を使うポイントなのですが、この講座では割愛したいと思います。

最近は「開放からシャープに写る」なんて謳い文句のレンズも多く、実際に開放からきちんと映るものが多いです。

古い設計のレンズは、そのあたり欠点が多く、開放だと解像力が甘くふわっと写ったり、四隅が暗く落ち込んだりしますが、それが味わい深くもあるので、必ずしも駄目だというわけではないです。

絞りの操作はどうするのか?

絞りの操作は、カメラのダイヤルをグリグリ回すか、レンズの絞りリング回すか。もしくは両方とも使えたりと様々です。

自身が持つカメラによるので、注意しましょう。

わからない場合は、直接聞いてください。

また、上にも書いたようにカメラ側で調節する場合

1/3絞り、1/2絞りの細かな調節が可能です。

まとめ

このように、絞りには

光の量を調節する

被写界深度をコントロールする

2つの役目があることを覚えておきましょう。

さて、次に理解しなければいけないのが

絞りとSSの相関関係

です。適正露出を求めるにはこの2つをコントロールすることが肝心です。

「両方とも、あまり深く考えなくてもいいや。とにかくいい感じの明るさで!」

というのであれば、プログラムオート(Pモード)で撮影すれば、カメラが自動的に判断してくれます。

でも、例えば

「あまりぶれた写真にはしたくないからSSは1/250かな。

そうなると、F値はどれくらいにするんだろう?」

「今回はボケを活かしたいからF値は小さくしよう。その場合、シャッタースピードはどれくらいかな?」

と、どちらかの要素を活かそうと思った場合には、絞りとSSの関係性を十分理解しておかないといけません。さらに

「ボケを活かしながら背景は流れているような表現。」

「ピントはバッチリ前から後ろまで合っていて、瞬間を切り撮る高速シャッターにしたいな。」

ここまで踏み込んでそれぞれの特性と関係性をマスターした写真を撮れるようになると、実にいろんな写真が撮れるようになります。

鉄は熱いうちに打て。です。

次回は「絞り×SS」と露出の3番めの要素であるISO(感度)について学んでいきましょう。