労使協定一覧 ~様式の見本付き~

最近、会社を経営されているお客様とのやりとりの中で

「労使協定?なにそれ?」と言われ、衝撃のあまり

「え、ああ・・え、そうですね、な、なんでしょうね」と思わず言ってしまいました。

どうも、社会保険労務士をしている なかざわです。

意外と労使協定について知らないという方も多いという現実と直面したので

労使協定が必要な事項と、その様式見本を記述したいと思います。

※なお、様式は自己責任で使用をお願い致します。

労使協定とは

労使協定とは、事業主と労働者の間で結ぶ協定のことを指します。

本来であれば、法律の規制を受ける事柄について、協定を結ぶことで

法律の規制を受けない効果(免罰効果)があります。

(全ての法律の規制を免除されるわけではありません。また「時間外労働・休日労働に関する協定(通称:36協定)は届出が効力要件になるのでご注意ください。)

労使協定一覧

労使協定には、以下の種類があります。

届出が必要なもの、届出は不要なものがありますので

詳しくは下記の図をご覧ください。

①従業員の貯蓄金管理

会社が従業員の委託を受けて預貯金について管理することを「任意貯蓄」といい、これを行う場合は労使協定が必要になります。

【協定見本】

②賃金控除

通称「24協定(ニイヨンキョウテイ)」といい

2番目に知名度の高く、重要性の高い協定になります。

会社が給与を支払う場合は、原則として「全額」を支払わなければいけません。

例外として、①法律に定めがある場合、②労使協定を締結した場合は

控除することが可能になります。

そのため、「食事代」や「社宅賃料」、「親睦会の会費」などを控除する場合は協定を締結しなければいけません。

【協定見本】

③1カ月単位の変形労働時間制

1カ月の変形労働時間制とは、原則は1日8時間、1週間40時間が法定の労働時間となり、これを超える場合は割増賃金を支払わなければいけませんが、1カ月以内の定められた期間を平均して、1週間あたり40時間以内(法定労働時間)であれば、1日または1週間に法定労働時間を超えて労働させることができるようになる制度です。この場合、割増賃金は発生しません。

この一ヵ月単位の変形労働時間制を導入する場合は、就業規則に定めるか

労使協定を締結する必要があります。

【協定見本】

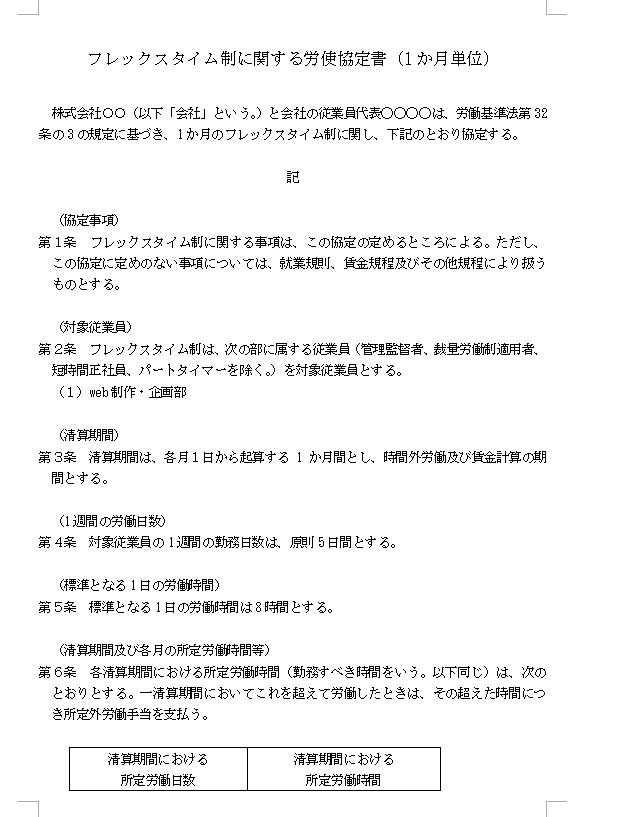

④フレックスタイム制

フレックスタイムとは、一定期間(最大3ヵ月)で定められた労働時間を、労働者が日々の始業及び終業の時間を決定し、働くことを認める制度をいいます。

フレックスタイムの協定はその清算期間が1カ月を超える場合、届出が必要になります。

【協定見本】

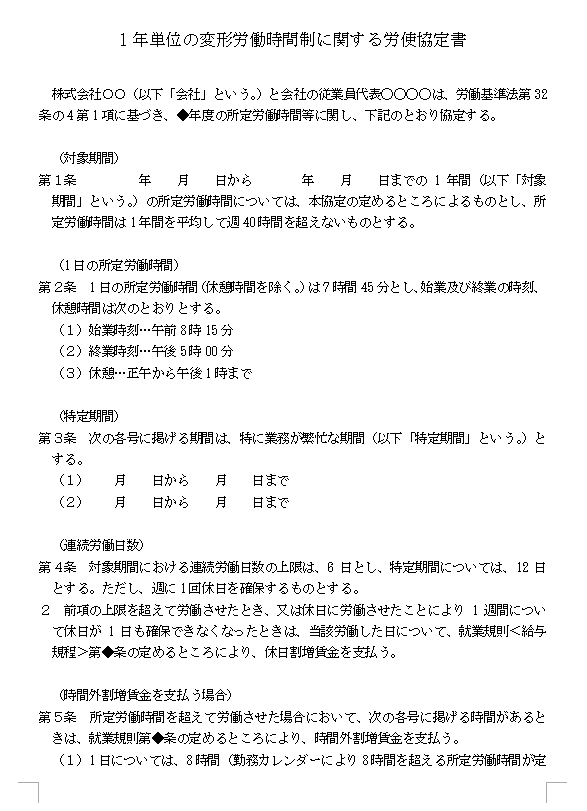

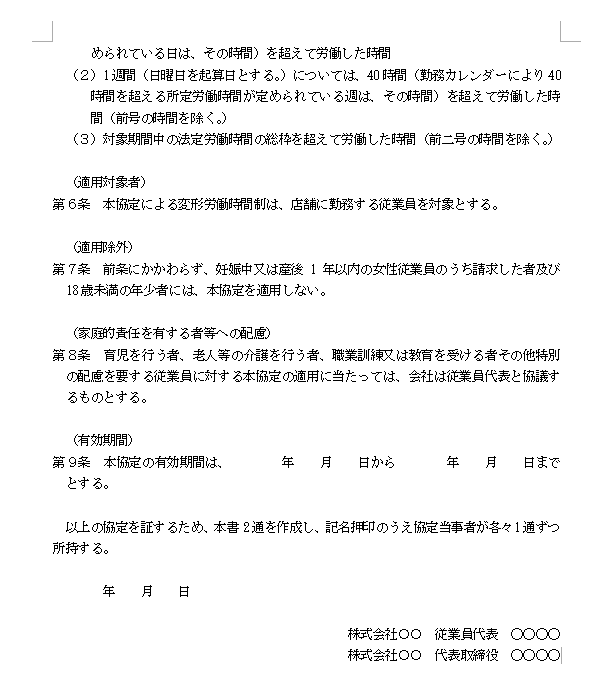

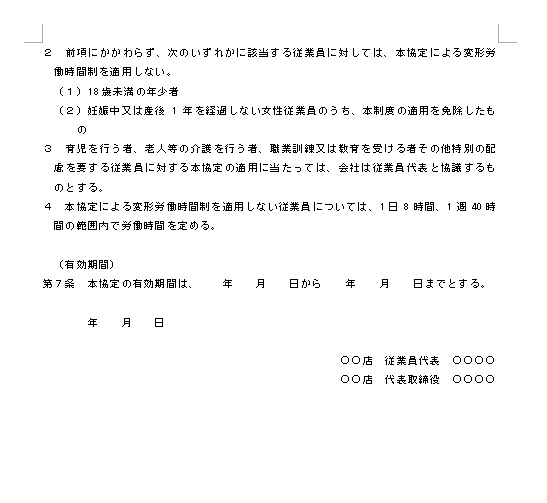

⑤1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制とは、原則は1日8時間、1週間40時間が法定の労働時間となり、これを超える場合は割増賃金を支払わなければいけませんが、1年以内の一定期間において1週間の労働時間を平均して、40時間以内(法定労働時間)であれば、1日または1週間に法定労働時間を超えて労働させることができるようになる制度です。この場合、割増賃金は発生しません。

この1年単位の変形労働時間制を導入する場合は、就業規則に定めるほか

労使協定を締結する必要があります。

【協定見本】

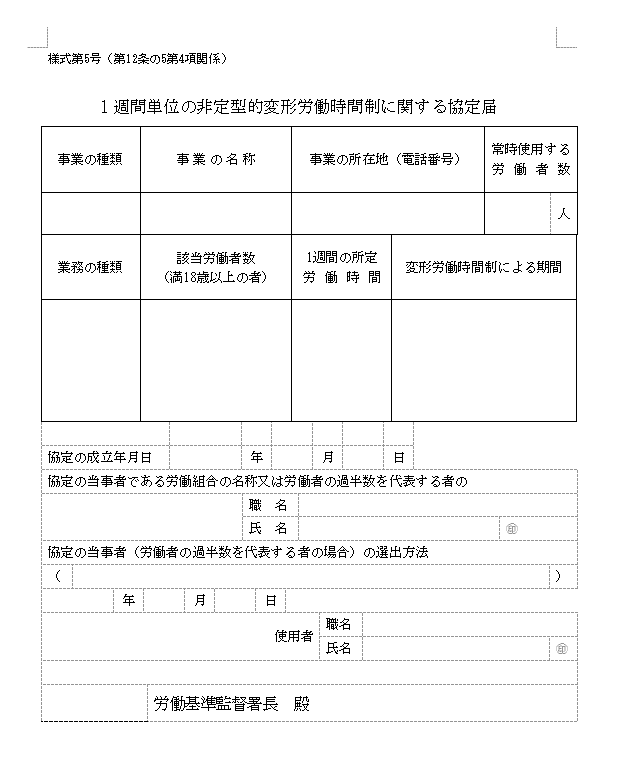

⑥1週間単位の非定型的労働時間制

1週間単位の非定型的労働時間制とは、従業員の数が30人未満の

小売業、旅館、料理店、飲食店の事業において

1週間単位で日単位の労働時間を柔軟に定めることができる制度をいいます。

ただし、1日10時間、1週間40時間が上限となります。

【協定見本】

⑦休憩の一斉付与の例外

休憩の与え方のルールとして「休憩は一斉に与えなければいけない」

というものがあります。

そのルールを適用除外とするためには協定が必要になります。

ただし、特定の業種については、協定を締結せずに適用除外となります。

特定業種とは、以下の8つです。

①運輸交通業

②商業

③金融広告業

④映画・演劇業

⑤通信業

⑥保健衛生業

⑦接客娯楽業

⑧官公署

介護事業は⑥保健衛生業に該当するため、協定は不要です。

【協定見本】

⑧時間外労働・休日労働

通称「36協定(サブロクキョウテイ)」といい

労使協定で一番重要かつ知名度の高いものになります。

原則、従業員を法定労働時間を超える時間、働かせることはできません。

所謂「残業」は、違法ということになってしまいます。

この「残業」を適法にするために、必要なのが、36協定ということです。

36協定がない場合、残業代を支払っていたとしても、違法となる点に注意が必要です。

【協定見本】

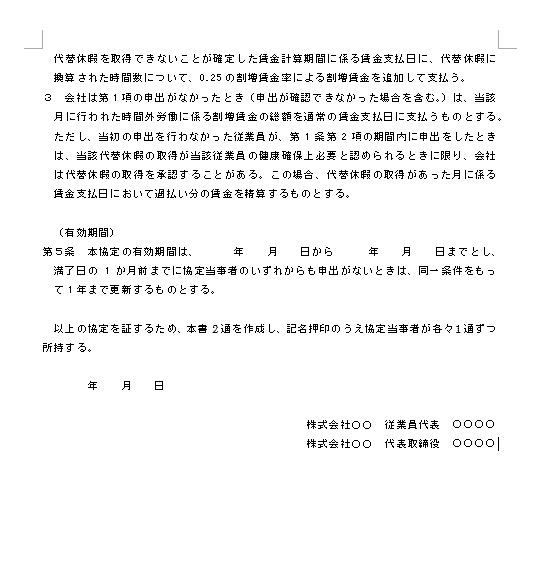

⑨代替休暇の付与

代替休暇とは、

1カ月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、超えた分に応じた「①休暇を与える」「②割増賃金を支払う」のどちらかを実施しなければいけません。

代替休暇とは、この場合の①のことを指します。

中小企業は、このルールが適用猶予されていたのですが

2023年(令和5年)の4月1日より、適用されていますのでご注意ください。

【協定見本】

⑩事業場外のみなし労働制

事業場外のみなし労働時間制とは

業務の都合上、どうしても事業所から外出する必要がある等

労働時間の管理が困難な場合があります。

そういった場合に、予め「〇時間働いたとみなす」という取り決めを

しておくことをいいます。

なお、取り決めた時間が法定労働時間以内であれば、届出は不要です。

【協定見本】

⑪専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制とは

業務の性質上、時間管理を労働者の裁量にゆだねる必要がある場合に、労使協定にて、〇時間働いたとみなそうという制度です。

なお、この制度が適用できる業務は、研究開発やデザイン業務など、法定で定められた19種のみになります。

【協定見本】

⑫年次有給休暇(標準報酬日額を計算に用いる場合)

労働者が年次有給休暇を取得した場合の賃金計算方法には以下の3つがあります。

①通常の賃金を支払う

②平均賃金を支払う

③健康保険法の標準報酬日額を支払う

この③を選択した場合は、労使協定が必要になります。

【協定見本】

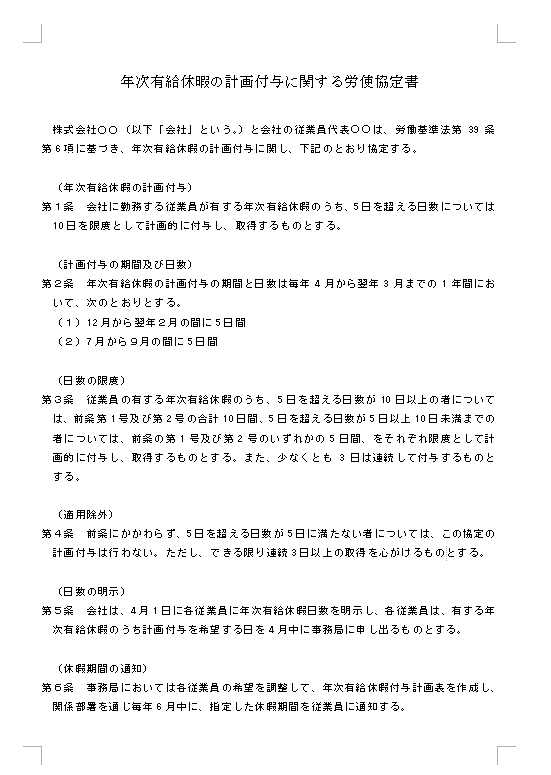

⑬年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇の計画的付与とは

シフト制を導入している事業所などでは、有給休暇を取得するハードルが高いことが想定されます。

よって、事業主がシフトを作る段階から計画的に年次有給休暇を組み込んでしまう等のような場合を指します。

この計画的付与には、労使協定が必要になります。

【協定見本】

⑭年次有給休暇の時間単位付与

年次有給休暇の時間単位付与とは

1時間単位で有給休暇を取得することを認める制度を指します。

ただし、全ての有給が時間単位で取得できるわけではなく、

分割できるのは、年あたり5日分が限度となる点に注意が必要です。

この、時間単位付与を導入する場合、労使協定が必要になります。

【協定見本】

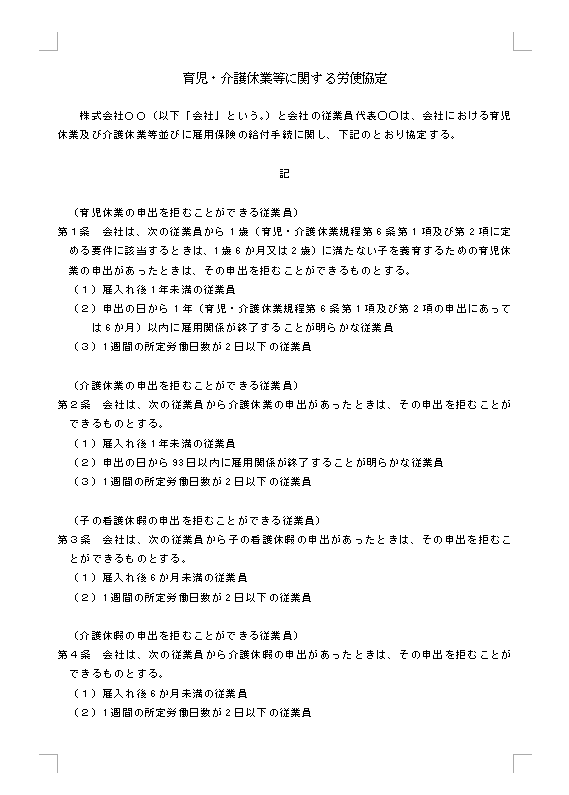

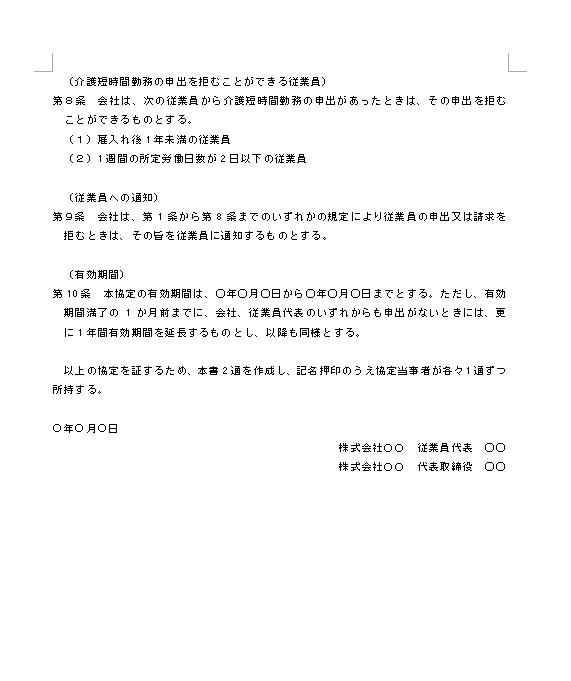

⑮育児・介護休業法に基づく協定

この協定は、前に挙げたものとは少し毛色の違うものになりますが

ご紹介をしておきます。

おそらく、多くの事業所では、就業規則において特定の従業員の育児・介護休業の取得を拒む規定が存在すると思います。

規定があるからといって、当然に除外できるわけではなく

労使協定を締結する必要があります。

【協定見本】

まとめ

今回は、労使協定についてまとめさせていただきました。

上記でご紹介した労使協定はあくまで「労基法(+α)」で

必要な労使協定になります。

今回紹介したもの以外にも例えば、雇用調整助成金に必要な「休業についての労使協定」というものも存在します。

その都度の場面において、必要な労使協定を締結することで

適切な労務管理をしていくことが法的リスク回避にもつながります。

お役に立てましたら、幸いでございます。

社会保険労務士 なかざわ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?