第54回(2022年)社会保険労務士試験 択一式(雇用保険法問1から7)

発信スケジュール(マガジンに載せています)※出張のため、変更しました。

2023/8/27 ⇒ 労働基準法 問1から7⇒『4点』確保

2023/9/3 ⇒ 労働安全衛生法 問8から10 ⇒『1点』確保

2023/9/9 ⇒ 労働災害補償法 問1から7⇒『6点』確保

2023/9/13※ ⇒ 雇用保険法 問1から7←本日はここです。

2023/9/24 ⇒ 徴収法 災:問8から10 雇:問8から10

2023/10/1 ⇒ 健康保険法 問1から10

2023/10/8 ⇒ 国民年金法 問1から10

2023/10/15 ⇒ 厚生年金保険法 問1から10

2023/10/22 ⇒ 社一 問5から10

2023/10/29 ⇒ 労一 問1から5

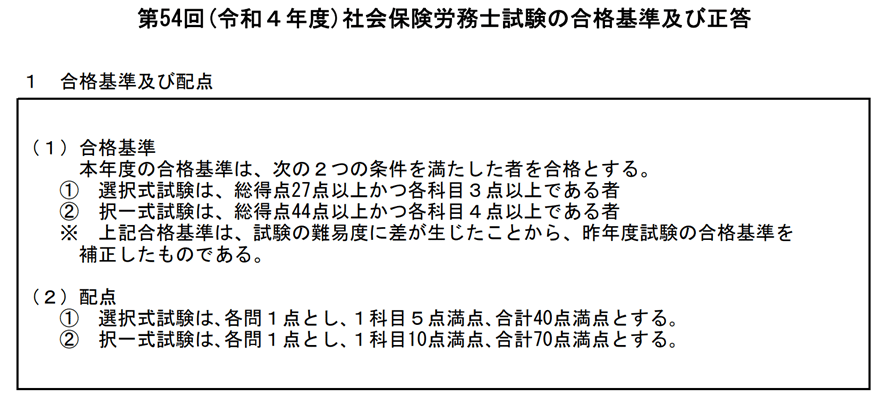

第54回(2022年)社会保険労務士試験の合格基準

択一式問題をとくときのマイルール

設問文の『正しい』『誤っている』『誤っている or 正しいもの の数』『組み合わせ』なのか、間違えないように、〇で囲む。

A の選択肢は最初に絶対に読まない。正解の確率が低いから。

選択肢の『文章量が少ない』選択肢から〇×を判断する。判断できないときは、△にする。

文節ごとに、スラッシュをして文節ごとに正誤を判断する。

実況中継(雇用保険法問1から7)

〔問 1〕 特例高年齢被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 特例高年齢被保険者が1 の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。

B 特例高年齢被保険者が同じ日に1 の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21 条の規定による待期期間の満了後1 か月以上3 か月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない。

C 特例高年齢被保険者が1 の適用事業を離職したことにより、1 週間の所定労働時間の合計が20 時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。

D 特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。

E 2 の事業所に雇用される65 歳以上の者は、各々の事業における1 週間の所定労働時間が20 時間未満であり、かつ、1 週間の所定労働時間の合計が20 時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。

問1は、できれば『正解』したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「D」最初に読む。基本テキストに記載している論点なので「〇」。

③ ル3 ル4 「C」⇒「A」の順で解く。基本テキストに記載している論点なので「〇」。

④ ル3 ル4 で「B」。細かい論点なので「△」保留。

⑤ 最後に、ル3 ル4 で「E」。基本テキストに記載している論点なので「〇」。

⑥ 「B」以外は、自信をもって「〇」なので、「△」保留した「B」が、正解である。

〔問 2〕 適用事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 法人格がない社団は、適用事業の事業主とならない。

B 雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業が労働保険徴収法第8 条の規定による請負事業の一括が行われた場合、被保険者に関する届出の事務は元請負人が一括して事業主として処理しなければならない。

C 事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。

D 日本国内において事業を行う外国会社(日本法に準拠してその要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)は、労働者が雇用される事業である限り適用事業となる。

E 事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指す。

問2は、できれば『正解』したい。「D」か「E」で迷ったかもしれない。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「E」。基本テキストに記載がない細かい論点なので、「△」保留。

③ ル3 ル4 で「D」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。これが、正解。

④ ル3 ル4 で「C」を解く。細かい論点なので、「△」保留。

⑤ ル3 ル4 で「B」を解く。基本テキストに記載があるので「×」。

⑥ 「A」は読まない。「B」は「×」、「C」は「△」、「D」は「〇」、「E」は「△」より正解は、比較して「D」。

〔問 3〕 被保険者の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1 の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10 日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。

B 事業主は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する所定の資格取得届を、年金事務所を経由して提出することができる。

C 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10 日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

D 事業年度開始の時における資本金の額が1 億円を超える法人は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、資格取得届に記載すべき事項を、電気通信回線の故障、災害その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされている。

問3は、できれば「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「B」を解く。細かい論点なので、「△」保留。

③ ル2 ル3 ル4 で「E」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

④ ル2 ル3 ル4 で「D」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

⑤ ル2 ル3 ル4 で「C」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。

⑥ 「A」は読まないで、正解は、「C」である。

〔問 4〕 次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。

① 29 歳0 月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。

② 31 歳から32 歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11 か月間取得した。

③ 33 歳から34 歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12 か月間取得した。

④ 当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35 歳1 月で離職した。

(表は、割愛します。)

A 90 日

B 120 日

C 150 日

D 180 日

E 210 日

問4は、考察の問題。試験会場の緊張感と時間制限の状況で正解するのは難しいのではないか。「難問」。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しいもの」を選ぶと〇をつけて意識する。

② 設問文の①から④の留意点は、「離職理由」「算定基礎期間」「退職日の年齢」を正確に短時間で読み解く。「倒産」「1年以上5年未満」「35歳以上45歳未満」で、正解は、「C 150日」

〔問 5〕 高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 60 歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57 歳から59 歳まで連続して20 か月間基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5 年以上であるときは、他の要件を満たす限り、60 歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

B 支給対象期間の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。

C 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

D 高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8 か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。

E 高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80 日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。

問5は、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しいもの」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「B」⇒「C」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。

③ ル3 ル4 で「E」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。これが正解。残りの選択肢を軽く読む。

④ ル3 ル4 で「D」⇒「A」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。

⑤ 正解は、「E」

〔問 6〕 育児休業給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せ

は、後記AからEまでのうちどれか。

なお、本問において「対象育児休業」とは、育児休業給付金の支給対象となる育児休業をいう。

ア 保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1 歳6 か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1 歳9 か月に達する日の前日までとする。

イ 育児休業期間中に育児休業給付金の受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていても、その後の育児休業は対象育児休業とならない。

ウ 産後6 週間を経過した被保険者の請求により産後8 週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。

エ 育児休業の申出に係る子が1 歳に達した日後の期間について、児童福祉法第39 条に規定する保育所等において保育を利用することができないが、いわゆる無認可保育施設を利用することができる場合、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。

オ 育児休業を開始した日前2 年間のうち1 年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前3 年間に通算して12 か月以上のみなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。

A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ)

D (ウとオ) E (エとオ)

問6は、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」「組み合わせ」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「ウ」を解く。細かい論点で「△」保留。

③ ル3 ル4 で「イ」を解く。細かい論点で「△」保留。

④ ル3 ル4 で「オ」を解く。基本テキストに記載しているので自信をもって、「〇」。

⑤ 「組み合わせ」問題は、ここで一度、下記の選択肢を検証する。「オ」がふくまれているのが、「D」「E」なので「ア」の選択肢は読む必要なし。「エ」を解く。

⑥ 「エ」は、基本テキストに記載している論点なので自信をもって「〇」。

⑦ 正解は、E(エ と オ)となる。

〔問 7〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 雇用保険法では、疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15 日未満である受給資格者が失業の認定を受けようとする場合、行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき、当該行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。

B 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2 年を経過したときは時効によって消滅する。

C 厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当するかどうかの認定をするための基準を定めようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

D 行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対して雇用保険法の施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

E 事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4 年間保管しなければならない。

問7は、「難問」。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「B」を解く。基本テキストに記載している論点なので、自信をもって「〇」。

③ ル3 ル4 で「E」⇒「D」を解く。基本テキストに記載。自信をもって「〇」

④ ル3 ル4 で「C」を解く。細かい論点であるので「△」保留。

⑤ 最後に「A」を解く。細かい論点であるので「△」保留。

⑥ 「A」の刑は重すぎないか?「C」大臣は諮問機関で意見きくことあるなあ、と考えられれば、正解の「A」と選択できないことはないが、「難問」と分析。

まとめると、

問1 ⇒ 〇

問2 ⇒ 〇

問3 ⇒ 〇

問4 ⇒ 難問(試験会場の緊張感の中で正答するのが厳しい。)

問5 ⇒ 〇

問6 ⇒ 〇

問7 ⇒ 難問

雇用保険法は、『5点』を確保できると分析しました。

「△」保留の選択肢が多く苦戦した受験生は多かったのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?