第54回(2022年)社会保険労務士試験 択一式(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 災問8から10 雇問8から10)

発信スケジュール(マガジンに載せています)

2023/8/27 ⇒ 労働基準法 問1から7 ⇒『4点』確保

2023/9/3 ⇒ 労働安全衛生法 問8から10 ⇒『1点』確保

2023/9/9 ⇒ 労働災害補償法 問1から7⇒『6点』確保

2023/9/13 ⇒ 雇用保険法 問1から7⇒『5点』確保

2023/9/24 ⇒ 徴収法 災:問8から10 雇:問8から10←本日はここです。

2023/10/1 ⇒ 健康保険法 問1から10

2023/10/8 ⇒ 国民年金法 問1から10

2023/10/15 ⇒ 厚生年金保険法 問1から10

2023/10/22 ⇒ 社一 問1から10

2023/10/29 ⇒ 労一 問1から5

第54回(2022年)社会保険労務士試験の合格基準

択一式問題をとくときのマイルール

設問文の『正しい』『誤っている』『誤っている or 正しいもの の数』『組み合わせ』なのか、間違えないように、〇で囲む。

A の選択肢は最初に絶対に読まない。正解の確率が低いから。

選択肢の『文章量が少ない』選択肢から〇×を判断する。判断できないときは、△にする。

文節ごとに、スラッシュをして文節ごとに正誤を判断する。

実況中継(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 災問8から10 雇問8から10)

(労働者災害補償保険法に含まれている)

〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労災保険の適用事業場のすべての事業主は、労働保険の確定保険料の申告に併せて一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35 条第1 項の規定により徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)を申告・納付することとなっており、一般拠出金の額の算定に当たって用いる料率は、労災保険のいわゆるメリット制の対象事業場であってもメリット料率(割増・割引)の適用はない。

B 概算保険料を納付した事業主が、所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき、当該事業主はその

通知を受けた日の翌日から起算して10 日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって、その超える額の還付を請求することができる。

C 二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が

適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

D 事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が1,000 円以上である場合には、労働保険徴収法第21 条に規定する追徴金が徴収される。

E 労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行っている社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業)の事業主は、労働保険徴収法第19 条第3 項の規定により納付すべき労働保険料がある場合、有期事業以外の事業についての一般保険料に係る確定保険料申告書を提出するとき、年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。

問8は、『正解』したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「C」を最初に読む。基本テキストに記載しているので、自信をもって「〇」。

③ ル3 ル4 「D」を解く。基本テキストに記載しているので、自信をもって「〇」。

④ ル3 ル4 「E」を解く。基本テキストに記載しているので、自信をもって「×」。

「A」「B」を読まず、正解が「E」にたどりつく。時間短縮になるので、ル2 ル3 は有用であると思う。

〔問 9〕 労災保険のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 継続事業の一括(一括されている継続事業の一括を含む。)を行った場合には、労働保険徴収法第12 条第3 項に規定する労災保険のいわゆるメリット制に関して、労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、当該指定事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、当該指定事業以外の事業に係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は当該指定事業のいわゆるメリット収支率の算定基礎に算入しない。B 有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40 万円未満のとき、その事業の請負金額(消費税等相当額を除く。)が1 億1,000 万円以上であれば、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。

C 有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって、その事業の素材の見込生産量が1,000 立方メートル以上のとき、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。

D 労働保険徴収法第20 条に規定する確定保険料の特例の適用により、確定保険料の額が引き下げられた場合、その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から所定の期限内に還付の請求があった場合においても、当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35 条第1 項の規定により

徴収する一般拠出金を含む。)があるときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該差額をこの未納の労働保険料等に充当するものとされている。

E 労働保険徴収法第20 条第1 項に規定する確定保険料の特例は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額及び第二種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用するものとされている。

問9は、細かい論点が入っているが、基本テキストの知識があれば、消去法『正解』したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「E」。基本テキストに記載がない細かい論点なので、「△」保留。

③ ル3 ル4 で「C」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。

④ ル3 ル4 で「B」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。

⑤ ル3 ル4 で「A」を解く。基本テキストに記載があるので「〇」。

「A」は「〇」、「B」は「×」、「C」は「×」、「D」は「読まない」、「E」は「△」より正解は、比較して「A」。

〔問 10〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 法人の取締役であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため、当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう。)を算定の基礎となる賃金総額に含めて算定する。

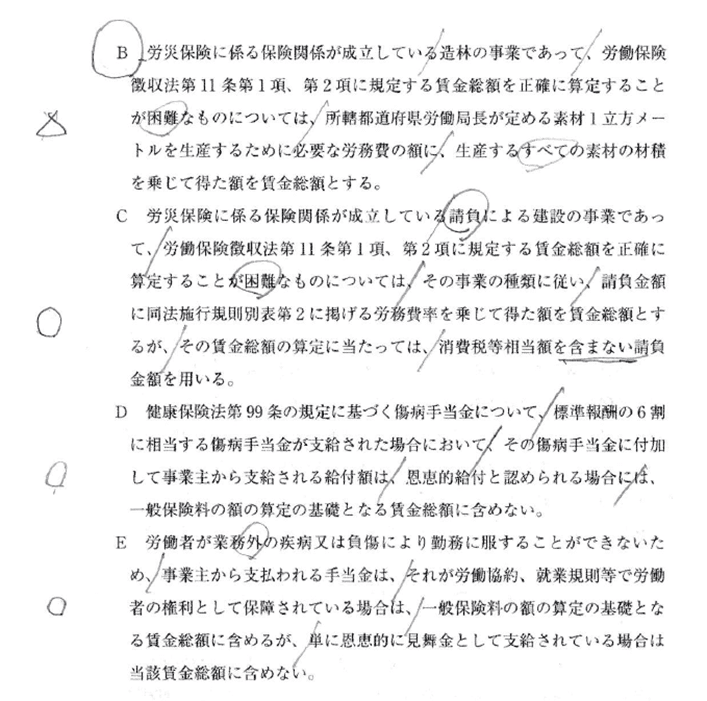

B 労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、労働保険徴収法第11 条第1 項、第2 項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1 立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

C 労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11 条第1 項、第2 項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2 に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負

金額を用いる。

D 健康保険法第99 条の規定に基づく傷病手当金について、標準報酬の6 割に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められる場合には、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めない。

E 労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めるが、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は当該賃金総額に含めない。

問10は、他の選択肢と比較して、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「D」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

③ ル3 ル4 で「E」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

④ ル3 ル4 で「B」を解く。細かい論点なので、「△」。「すべて」に違和感。保留。

⑤ ル3 ル4 で「C」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

⑥ 最後に「A」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

⑦ 「A」は「〇」、「B」は「△」、「C」は「〇」、「D」は「〇」、「E」は「〇」なので、比較して、正解は、「B」「すべて」「断定」の選択肢は気をつけたほうがよい。法律には、例外規定が存在しているので知識に自信がなければ保留にしたほうが無難である。受験生の中にはすべて「〇」と考えてしまい、正解率が低かったかもしれないが、「B」以外は、基本テキストに記載の内容なので、正解したいところである。

(雇用保険法に含まれている)

〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働保険徴収法第39 条第1 項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。

B 労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の「労働者」とされるが、在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の「労働者」とされ、出向元は、出向者に支払われた賃金の総額を出向元の賃金総額の算定に含めて保険料を納付する。

C A及びBの2 つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

D 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

E 労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者は、原則として労働保険の被保険者にならないので、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

問8は、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しいもの」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「D」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。

③ ル3 ル4 で「E」⇒「C」⇒「B」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。

④ 最後に、「A」を解く。基本テキストに記載しているので「〇」。これが正解。

〔問 9〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との差額について、保険年度又は事業期間の中途

にその差額の還付を請求できない。

B 事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30 日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

C 事業主は、保険年度又は事業期間の中途に、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額の見込額が増加した場合に、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するに至ったとき、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を納期限までに増加概算保険料に係る申告書に添えて申告・納付しなければならないが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。

D 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引下げを行ったことにより、既に納付した概算保険料の額が保険料率引下げ後の概算保険料の額を超える場合は、保険年度の中途にその超える額の還付を請求できない。

E 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。

問9は、細かい論点もあるが、比較して、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「D」を解く。細かい論点なので、「△」保留。

③ ル3 ル4 で「E」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

④ ル3 ル4 で「A」を解く。細かい論点なので、「△」保留。

⑤ ル3 ル4 で「B」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

⑥ 最後に「C」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。

⑦ 「A」は「△」、「B」は「〇」、「C」は「×」、「D」は「△」、「E」は「〇」から正解は、「C」となる。

〔問 10〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 雇用保険法第6 条に該当する者を含まない4 人の労働者を雇用する民間の個人経営による農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)において、当該事業の労働者のうち2 人が雇用保険の加入を希望した場合、事業主は任意加入の申請をし、認可があったときに、当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっている。

B 雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされ

ている。

C 事業の期間が予定されており、かつ、保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業の予定されている期間に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10 日以内に、①労働保険番号、②変更を生じた事項とその変更内容、③変更の理由、④変更年月日を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによっ

て届け出なければならない。

D 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するが、当該費用は、保険給付に要する費用、社会復帰促進等事業及び雇用安定等の事業に要する費用、事務の遂行に要する費用(人件費、旅費、庁費等の事務費)、その他保険事業の運営のために要する一切の費用をいう。

E 政府は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、同法第27 条に基づく督促を行ったにもかかわらず、督促を受けた当該事業主がその指定の期限までに労働保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないとき、同法に別段の定めがある場合を除き、政府は、当該事業主の財産を差し押さえ、その財産を強制的に換価

し、その代金をもって滞納に係る労働保険料等に充当する措置を取り得る。

問10は、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「D」を解く。基本テキストに記載しているので「〇」。

③ ル3 ル4 で「B」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。これが正解。残りの選択肢も軽くみる。

④ 「C」は、細かい論点で「△」。受験生ならば覚えているだろう。「E」⇒「A」は「〇」。

⑤ 正解は、「B」

まとめると、

災問8 ⇒ 〇

災問9 ⇒ 〇

災問10⇒ 〇

雇問8 ⇒ 〇

雇問9 ⇒ 〇

雇問10⇒ 〇

労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、『6点』を確保できると分析しました。

しかしながら、問題文が長い選択肢や、細かい論点が散りばめれているので「ウッカリ」と取りこぼしやすい出題だと感じた。労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、他の科目と比較して少ない勉強時間で、高得点を狙える科目でもあることを忘れてはならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?