第54回(2022年)社会保険労務士試験 択一式(労働者災害補償保険法 問1から7)

発信スケジュール(マガジンに載せています)

2023/8/27 ⇒ 労働基準法 問1から7⇒『4点』確保

2023/9/3 ⇒ 労働安全衛生法 問8から10 ⇒『1点』確保

2023/9/9 ※⇒ 労働災害補償法 問1から7←本日はここです。

2023/9/19 ※⇒ 雇用保険法 問1から7

2023/9/24 ⇒ 徴収法 災:問8から10 雇:問8から10

2023/10/1 ⇒ 健康保険法 問1から10

2023/10/8 ⇒ 国民年金法 問1から10

2023/10/15 ⇒ 厚生年金保険法 問1から10

2023/10/22 ⇒ 社一 問1から10

023/10/29 ⇒ 労一 問1から5

※は、変更しました。

第54回(2022年)社会保険労務士試験の合格基準

択一式問題をとくときのマイルール

設問文の『正しい』『誤っている』『誤っている or 正しいもの の数』『組み合わせ』なのか、間違えないように、〇で囲む。

A の選択肢は最初に絶対に読まない。正解の確率が低いから。

選択肢の『文章量が少ない』選択肢から〇×を判断する。判断できないときは、△にする。

文節ごとに、スラッシュをして文節ごとに正誤を判断する。

実況中継(労働者災害補償保険法問1から7)

〔問 1〕 「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3 年9 月14 日付け基発0914 第1 号)」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 発症前1 か月間におおむね100 時間又は発症前2 か月間ないし6 か月間にわたって、1 か月当たりおおむね80 時間を超える時間外労働が認められない場合には、これに近い労働時間が認められたとしても、業務と発症との関連性が強いと評価することはできない。

B 心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるが、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、同視点による検討、評価の対象外とされている。

C 短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1 週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。

D 急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から1 週間前までの間が評価期間とされている。

E 業務の過重性の検討、評価に当たり、2 以上の事業の業務による「長期間の過重業務」については、異なる事業における労働時間の通算がなされるのに対して、「短期間の過重業務」については労働時間の通算はなされない。

問1は、法改正の認定基準。『難問』。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「D」最初に読む。「異常な出来事」は、改正前と同じだから、「×」。

③ 次は、「E」。ル3 ル4 から同一、異業種に関わらず2以上の労働時間は「通算」されるから、「×」。

④ ル3 ル4 で「B」。 業務起因による「精神障害」も同一で評価するので「×」

⑤ ル3 ル4 で「A」。法改正の事項。直近1か月100時間、2から6か月の平均が近い基準の「これに近い」ものを「強」と評価できるようになったので、「×」。

⑥ 消去法で、正解は、「C」であるが、「難問」である。

※『法改正講座』を受講した受験生であれば、得点したい論点。

〔問 2〕 労災保険法施行規則第33 条に定める労災就学援護費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。

B 労災就学援護費の支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。

C 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は、小学校に在学する者である場合よりも多い。

D 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者である場合とで、同じである。

E 労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。

問2は、『難問』。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「C」⇒「D」⇒「E」で解く。3つとも「△」保留。

③ ル3 ル4 で「A」⇒「B」で解いたが、両方とも「△」

④ 基本テキストに記載がない論点なので、捨て問。

⑤ 相対的に比較して、正解は、「E」と答えられる人は少ないと思う。

〔問 3〕 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33 条第3 項の労働保険事務組合に同条第1 項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33 条第1 号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 金融業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主

B 不動産業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主

C 小売業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主

D サービス業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主

E 保険業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主

問3は、必ず「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

基本テキスト記載。自信をもって「D」。

〔問 4〕 業務災害に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 工場に勤務する労働者が、作業終了後に更衣を済ませ、班長に挨拶して職場を出て、工場の階段を降りる途中に足を踏み外して転落して負傷した場合、業務災害と認められる。

イ 日雇労働者が工事現場での一日の作業を終えて、人員点呼、器具の点検の後、現場責任者から帰所を命じられ、器具の返還と賃金受領のために事業場事務所へと村道を歩き始めた時、交通事故に巻き込まれて負傷した場合、業務災害と認められる。

ウ 海岸道路の開設工事の作業に従事していた労働者が、12 時に監督者から昼食休憩の指示を受け、遠く離れた休憩施設ではなく、いつもどおり、作業場のすぐ近くの崖下の日陰の平らな場所で同僚と昼食をとっていた時に、崖を落下してきた岩石により負傷した場合、業務災害と認められる。

エ 仕事で用いるトラックの整備をしていた労働者が、ガソリンの出が悪いため、トラックの下にもぐり、ガソリンタンクのコックを開いてタンクの掃除を行い、その直後に職場の喫煙所でたばこを吸うため、マッチに点火した瞬間、ガソリンのしみこんだ被服に引火し火傷を負った場合、業務災害と認められる。

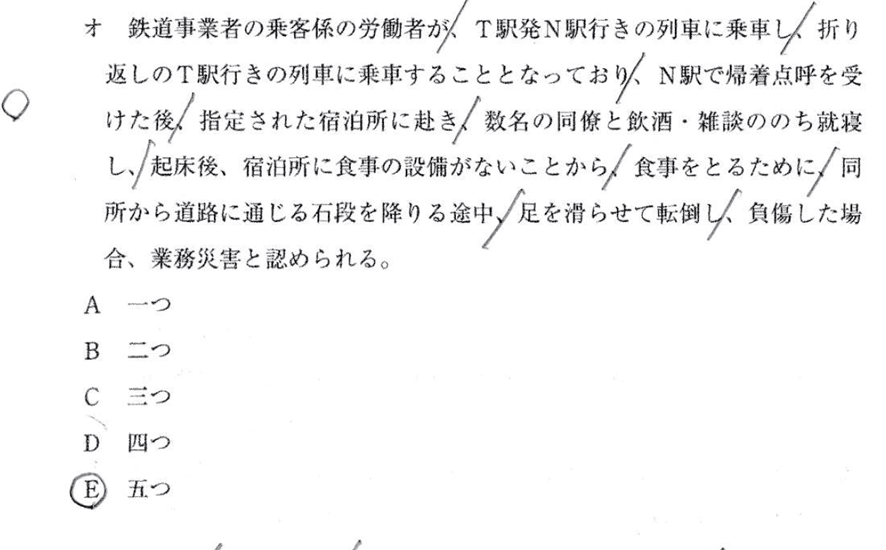

オ 鉄道事業者の乗客係の労働者が、T駅発N駅行きの列車に乗車し、折り返しのT駅行きの列車に乗車することとなっており、N駅で帰着点呼を受けた後、指定された宿泊所に赴き、数名の同僚と飲酒・雑談ののち就寝し、起床後、宿泊所に食事の設備がないことから、食事をとるために、同所から道路に通じる石段を降りる途中、足を滑らせて転倒し、負傷した場合、業務災害と認められる。

A 一つ

B 二つ

C 三つ

D 四つ

E 五つ

問4は、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しいもの」「いくつ」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「イ」⇒「ウ」⇒「エ」で解く。基本テキストの記載事項なので自信をもって「〇」。

③ ル3 ル4 で「ア」⇒「オ」で解く。基本テキストの記載事項なので自信をもって「〇」。

正解は「E 五つ」。

〔問 5〕 労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害に当たるが、この「住居」、「就業の場所」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 同一市内に住む長女が出産するため、15 日間、幼児2 人を含む家族の世話をするために長女宅に泊まり込んだ労働者にとって、長女宅は、就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。

B アパートの2 階の一部屋に居住する労働者が、いつも会社に向かって自宅を出発する時刻に、出勤するべく靴を履いて自室のドアから出て1 階に降りようとした時に、足が滑り転倒して負傷した場合、通勤災害に当たらない。

C 一戸建ての家に居住している労働者が、いつも退社する時刻に仕事を終えて自宅に向かってふだんの通勤経路を歩き、自宅の門をくぐって玄関先の石段で転倒し負傷した場合、通勤災害に当たらない。

D 外回りの営業担当の労働者が、夕方、得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、その得意先が就業の場所に当たる。

E 労働者が、長期入院中の夫の看護のために病院に1 か月間継続して宿泊した場合、当該病院は就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。

問5は、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「D」を解く。細かい論点なので「△」保留。

③ ル2 ル3 ル4 で「C」⇒「E」を解く。頻出の通達なので自信をもって「〇」。

④ ル3 ル4 で「A」を解く。頻出の通達なので自信をもって「〇」。

⑤ ル3 ル4 で「B」を解く。やや細かいが頻出の通達。自信をもって「×」。

⑥ 正解は、「B」

〔問 6〕 通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働者が上司から直ちに2 泊3 日の出張をするよう命じられ、勤務先を出てすぐに着替えを取りに自宅に立ち寄り、そこから出張先に向かう列車に乗車すべく駅に向かって自転車で進行中に、踏切で列車に衝突し死亡した場合、その路線が通常の通勤に使っていたものであれば、通勤災害と認められる。

B 労働者が上司の命により、同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容体を確認するため、出勤してすぐに社員寮に戻る途中で、電車にはねられ死亡した場合、通勤災害と認められる。

C 通常深夜まで働いている男性労働者が、半年ぶりの定時退社の日に、就業の場所からの帰宅途中に、ふだんの通勤経路を外れ、要介護状態にある義父を見舞うために義父の家に立ち寄り、一日の介護を終えた妻とともに帰宅の途につき、ふだんの通勤経路に復した後は、通勤に該当する。

D マイカー通勤の労働者が、経路上の道路工事のためにやむを得ず通常の経路を迂回して取った経路は、ふだんの通勤経路を外れた部分についても、通勤災害における合理的な経路と認められる。

E 他に子供を監護する者がいない共稼ぎ労働者が、いつもどおり親戚に子供を預けるために、自宅から徒歩10 分ほどの勤務先会社の前を通り過ぎて100 メートルのところにある親戚の家まで、子供とともに歩き、子供を預けた後に勤務先会社まで歩いて戻る経路のうち、勤務先会社と親戚の家との間の往復は、通勤災害における合理的な経路とは認められない。

問6は、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「B」を解く。業務遂行中なので業務災害で「×」。

③ ル2 ル3 ル4 で「D」を解く。「やむを得ず」なので通勤災害となり「〇」。

④ 正解は、「D」。

⑤ 確認のため、残りの選択肢を解く。ル3 ル4 で「C」⇒「A」⇒「E」を正誤判断。基本通達。「×」。

〔問 7〕 業務起因性が認められる傷病が一旦治ゆと認定された後に「再発」した場合は、保険給付の対象となるが、「再発」であると認定する要件として次のアからエの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 当初の傷病と「再発」とする症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること

イ 当初の傷病の治ゆから「再発」とする症状の発現までの期間が3 年以内であること

ウ 療養を行えば、「再発」とする症状の改善が期待できると医学的に認められること

エ 治ゆ時の症状に比べ「再発」時の症状が増悪していること

A (アとイ) B (アとエ) C (アとイとエ)D (アとウとエ) E (アとイとウとエ)

問7は、できれば、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」「組み合わせ」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「エ」を解く。細かい論点で「△」保留。

③ ル2 ル3 ル4 で「ウ」を解く。基本テキストに記載。自信をもって「〇」

④ 組み合わせは、下記のAからEをみると、「ウ」があるのは、「D」と「E」。「イ」の正誤判断できればよいことがわかる。

⑤ 「イ」は細かい論点。「△」保留。

⑥ 「イ」は見たことないのでダミーと判断できれば「D」を選択できる。

問1 ⇒ 〇(細かい論点だが、各予備校の法改正の講座を受講すれば容易なはず)

問2 ⇒ 難問

問3 ⇒ 〇

問4 ⇒ 〇

問5 ⇒ 〇

問6 ⇒ 〇

問7 ⇒ 50%の確率で〇

『5から6点』を確保できると分析しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?