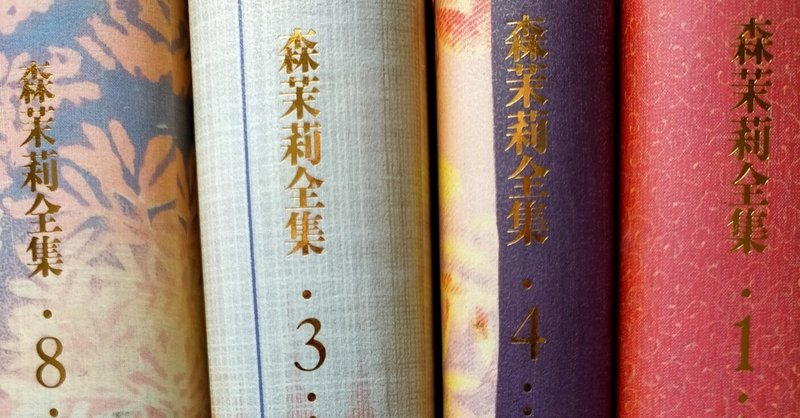

森茉莉のネーミングセンス(人の名前、店の名前、猫の名前)、そして、流行語の取り入れ方について。

森茉莉の小説を読んでいていつも思うのは、ネーミングのセンスが素晴らしい、ということである。

たとえば、「日曜日に僕は行かない」の「伊藤半朱(ハンス)」。それから、「恋人たちの森」の「神谷敬里(けいり)」。平凡な名字と、外国人風の名前を組み合わせることで、からまぬがれている。

森茉莉の小説には、「モイラ(藻羅)」や「由里(ユリア)」といった西洋人風の名前も多く、これは森茉莉の小説だからこそ許されるわけだが、こんなふうに、「伊藤半朱」や「神谷敬里」、そして、「杉本達吉」(「日曜日には僕は行かない」の小説家)なんていう「普通」の名前の人物もいる。これによって、森茉莉の作品世界のバランスが、うまく保たれているのだと思う。

森茉莉は主要人物だけでなく、脇役にさえもーそれも、どうでもよさそうな人物にさえも、彼らにぴったりの、それらしい名前を授けている。

たとえば、「恋人たちの森」の、敬里のアルバイト先の女の子2人の名前。

彼女たちは名前などなくてもいい存在であるはずなのだが、それぞれ、「金丸豊子」「坂井ちさ子」というフルネームを与えられている。

絶世の美少女というわけでもなく極悪人というわけでもない女の子たちに、ぴったりの名前だ。この名前がどれくらい彼女たちに「嵌っている」かは、「恋人たちの森」という小説を実際に読み、彼女たちの登場する箇所を読んでみないと、わからないかもしれない。

それから、「甘い蜜の部屋」の、使用人の「やよ」。

「やよ」は小悪魔モイラに仕えながら、いつも彼女のことで気を揉み、おろおろしている。

もしこれが、「きよ」とかいう名前だったら、モイラに厳しくお説教をしそうであるが、毅然とした印象を与えるカ行の名前でなく、やわらかい印象を与えるヤ行の音で構成された名前をつけることによって、彼女の性質をあらわすことに成功している。

店の名前は、どうか?

「日曜日には僕は行かない」で半朱と達吉が食べたり飲んだりする店は、「べラミ」、「エデン」、「銀の塔」である。

現実にもありそうな名前であるが、すべて、各シーンにぴったりと「嵌っている」のだ。

「恋人たちの森」には「茉莉」という名の酒場(バア)が出てくる。

敬里の恋人であるギドウが、「今日『茉莉』で待っていないか?十時。」と誘うところ、この台詞の中に組み込まれるのは、「茉莉」という店名以外、考えられない。

また、猫の名前。

「ボッチチェリの扉」で、主人公由里(ユリア)の下宿先にいる黒猫の名は、「カメ」という。

この名前の由来については、田窪家の娘、麻矢から、「金沢では蜥蜴のことを『かめちょろ』というのだが、そこからつけたのだ」とと説明される。

「はじめはカメチョロって呼んでたけど長くて大変でしょう?だから・・・・・・」

この、金沢うんぬん、というのは、金沢出身の室生犀星から仕入れた情報であろうか?まあそれはどうでもいいとして、猫にカメ、というのは、なかなか思いつかないだろう。

それから最後に、流行語の取り入れ方。森茉莉はエッセイで、「しびれる」という言葉を使う女の子について、最近の馬鹿女の子の言う言葉、といったようなことを書いていたが、こういった当時の流行語を、うまく取り入れている。

「恋人たちの森」の「金丸豊子」「坂井ちさ子」、この2人のどちらかが、「薄いブルーの襟のあるスウェータア」に「濃灰色のジインパンツ」といういでたちの敬里に向かって、「敬ちゃん、いかすじゃないの」と言うのだ。

普通、流行語を安易に取り入れると下品になりかねないのだが、読んでいると、「いかす」という流行語さえ、「森茉莉世界」の言語となって、地の文に、しっくりなじんでいるのがよくわかる。

森茉莉は、自分の世界を構築する際、けっしていいかげんなことをしなかった。その世界の隅々まで、自分自身の美意識とセンスで徹底的に、塗りつくさなくては気が済まない、というルールがあり、そしてそれは、人の名前、店の名前、猫の名前をつけるとき、そして、流行語を使用するときにも、適用されていたのだ。

それは小説を書くにあたって「当然のこと」なのだけれど、森茉莉のセンスは、ほかの作家にくらべると格段に素晴らしいのだ。

私が森茉莉の文章をはじめて読んだのは13歳くらいだったと思う。こんな文章を書く人がいるのか、と驚いた。

高校生になってから家で猫を飼うことになったとき、私は迷わず、「カメ」とつけた。「ボッチチェリの扉」のカメと同じ、黒猫であった。

「猫なのに、なんでカメなの?」と言われたが、「ボッチチェリの扉」由来だったのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?