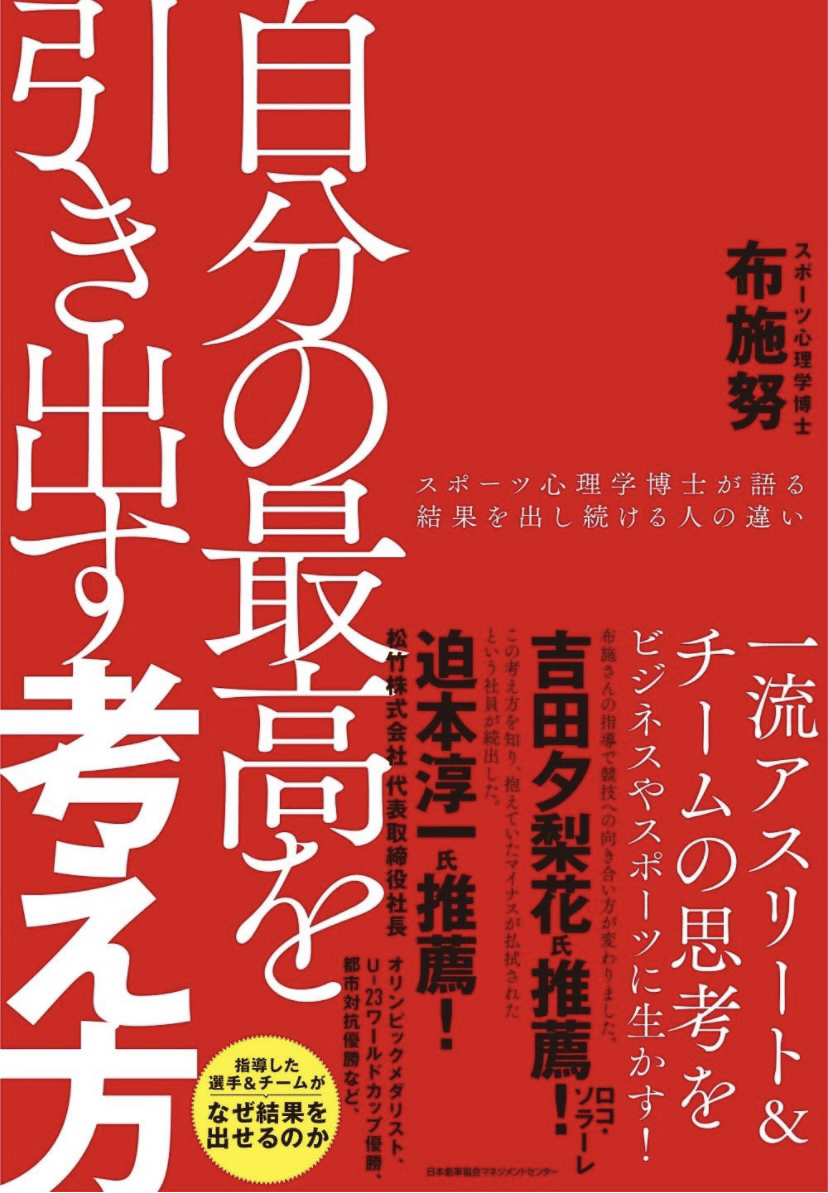

今週のリフレクション【自分の最高を引き出す考え方(布施努氏)】

今週は、布施努さん著「自分の最高を引き出す考え方」を振り返ります。ざっくり3点で要約すると・・

1.トップアスリートは、ありたい将来の自分との縦型比較思考。自分がコントロールできるのは自分だけだと理解している。数多くの先人の話から将来像のヒントを得て、足し算ではなく、逆算する。そして、プロセスでは苦手なことも役割性格として演じる 。①自分を深く知り、②コントロールできること(今/自分)を整理し、③なりたい自分を演じる。気持ちをコントロールできる領域が広がるのが成熟。

2.目標は常に2つ持ち続ける(ダブルゴール)。大きな目標と小さな日々の目標、最高目標とコントロールできる最低目標といった2つの目標を持ち、目標を掲げるのではなく使う。CS(チャレンジ/スキル)バランスをとり、今、自分にできる最高のことを考え、集中する。退屈でも不安でもない、集中。10日間くらい頑張れば達成できる目標で自己効力感が高まる。結果よりプロセスで得た自信が大きく、メンタルが強くなる。

3.縦型比較思考や適切なCSバランスが負けないための防御型ではなく、勝つための獲得型の思考を生む。獲得型だと失敗を恐れず、仮説→実行→データが回し、思い切って捨てられる。練習でできることを本番でもできるのが獲得型。全てが1本にまとまると、それ自体を楽しむオートテリック(自己目的的)パーソナリティが獲得できる。やりたい→楽しい。努力ではなく、没頭。自分で決めるから楽しくなるし、熱中できるから壁を乗り越えられる。

個人的には、適切なCSバランスが一番の難所だな、と思いました。自分の性格だと、ついつい手の届きやすい、チャレンジよりもスキル寄りの目標を立ててしまいがちです。これだと自己肯定感は上がりやすいですが、途中で成長が頭打ちになるってしまいがちです。(結果、別の種目に興味がうつってしまいます 笑)

そこで、仲間の力を借りることになります。同じスポーツを頑張っているコミュニティに参加することで、自分が思うより遥かにジャンプした目標に出会うことができます。いやいや、そこまでは無理だけどこのくらいなら・・と設定する目標が、自分1人で設定する目標よりずっとチャレンジ寄りになります。

ただし、コミュニティに参加すると横型比較になってしまいそうな引力を感じる瞬間があります。同じ時期に始めたAさんには負けたくないとか、Bさんがこの目標なら自分はこの目標にしよう、とかです。これが健全に働くうちはいいのですが、度を越えてしまうとCSバランスが崩れてしまうように思います。

そういう意味でも、書籍にある気持ちをコントロールできる成熟は、あらゆる意味でベースにあるのだと思います。仲間から刺激をもらいつつ、最終的にバランスを決めるのは自分。仲間に自分のロールモデルを見つけ、近づけるように演じてみる。そのちょっと背伸びする感覚を大切にしたいな、と思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?