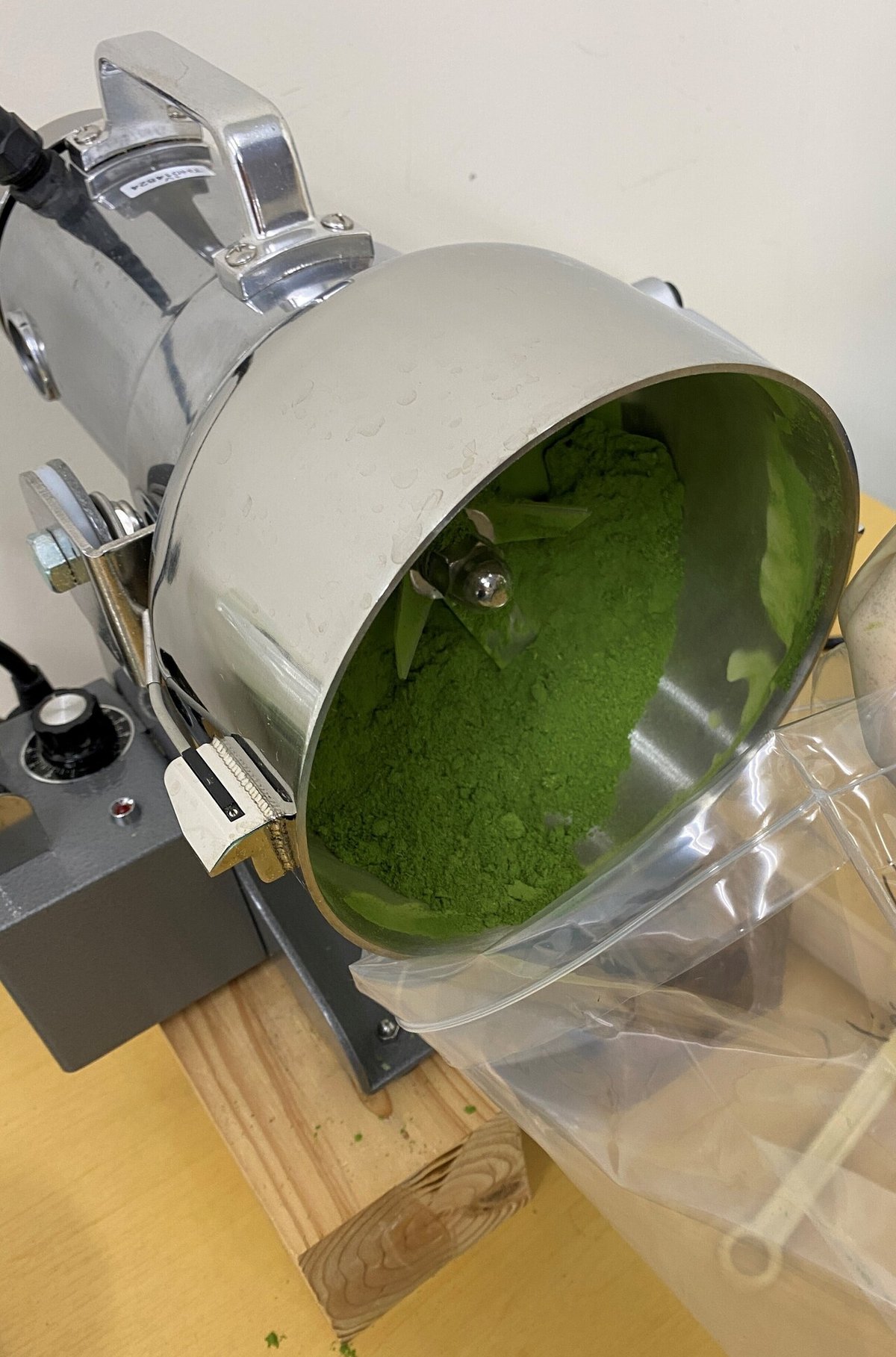

【フリースピードミル】乾燥した葉の粉末化に使いました

佐賀県工業技術センター食品工業部です!

食品加工機器のご紹介(第2回)です(前回投稿から時間がかかってしまいすみません!)!

前回に続き、粉砕機の紹介となります(第1回は下記の投稿記事をご覧ください。)。

サンプル調製での粉末化の重要性

第1回の記事でも投稿しましたが、少し復習です。

食品の機能性(ここでの機能性とは、食品の三次機能のことです。)を研究するうえで、

・ 食品原料から、いかに効率よく多くの成分を取り出せるか(いわゆる抽出の話ですね。)

・ 食品原料から、いかに安全にターゲットとしている成分を取り出せるか(取扱いの難しい有機溶媒よりも、安全な抽出溶媒を選択することは、実用化するうえでとても重要です。)

は、大きなポイントになります。

この2項目をクリアするために、サンプルの粉末化は、結構重要な操作となります。

というのも、粉末化することで、食品原料と抽出溶媒の接触面積は大きくなりますので、粉末しないで抽出を行うときと比べて、抽出効率は格段に変わります。

このような理由により、研究段階では頻繁にサンプルの粉末化を行います。

【用語説明】

○ 食品の機能(food function)

食品系の授業では、「食品の基本的な機能」として、

・ 一次機能(食品の栄養機能)

・ 二次機能(おいしさや芳香などの嗜好的機能)

・ 三次機能(ヒトの恒常性維持などに寄与する生体調節機能)

の3つを学びます。

これらは、食品の摂取による心理的な幸福感を満たすばかりでなく、ヒトの健康にも大きく寄与しています。

そのため、食品系の研究開発では、押さえておくべき重要な事項として、あらゆる場面で活用される「基本的な機能」として有名です。

○ 抽出溶媒(extract solvent, extraction solvent)

食品原料から、成分を抽出(前回の記事に用語説明があります(上のリンクからどうぞ)。)するときに、ターゲットとする成分を取り出すための液体のことを、一般に抽出溶媒(単に「溶媒」と言うときもあります。)と言います。

抽出しようとする成分の特徴によって、抽出溶媒は変わります。例えば、水に溶けやすい成分をターゲットとするときは、水や水の比率が大きな有機溶媒(以下「水系」といいます。)を選択することが多いです。逆に、水に溶けにくい成分をターゲットとするときは、有機溶媒や水の比率が小さな有機溶媒(以下「有機溶媒系」といいます。)を選択することが多いです。

例えば、牛肉からアミノ酸を抽出しようとするときは、水系の抽出溶媒を使って行います。また、同じ牛肉から脂分(脂肪酸や中性脂肪など)を抽出しようとするときは、脂分は水にほとんど溶けませんので、抽出溶媒は水系ではなく、有機溶媒系を使って抽出作業を行います。

このように、ターゲットとする成分の種類によって、様々な抽出溶媒を選択します。

補足ですが、成分の種類によっては、水系及び有機溶媒系のどちらの抽出溶媒にも溶けるものがあります。そのようなとき、抽出しようとしている成分の挙動は、水系と有機溶媒系のどちらに溶けやすいか(溶解性が高いか)によって、抽出効率は変わってきます(少し難しい話になりますが)。

どちらにしても、基本的な考え方として、効率的にターゲットの成分を取り出せる抽出溶媒を選択することがとても重要です。

○ 有機溶媒(organic solvent)

有機溶媒とは、炭素を構造内に含んでいる化合物(一般に「有機化合物」(organic compound)」と言います。)が主成分となっており、常温常圧において液体で存在するもののことを言います。一般に水に溶けない(又は溶けにくい)成分を溶かすときに使います。

食品系の研究開発でよく使用される有機溶媒としては、メタノール(methanol, CH3OH)やエタノール(ethanol, C2H5OH)、ヘキサン(hexane, C6H14)などでしょうか。有機溶媒は、他にもたくさんあります(構造式内の数字は、正確には下付き文字です。)。

今回使用した「フリースピードミル」

佐賀県工業技術センターでは、ラボネクト株式会社製の「フリースピードミル」FS-20を整備しています。

機械の大きさは、幅が31 cm、高さが41 cm、奥行きが20 cm。机の上に置ける大きさです。ただ、粉砕中はかなり振動するので、機械の下の部分に角材を緩衝材として置いて使っています。

写真にも書いていますが、機械上部の円筒状の部分(下の部分が丸くなだらかになっています)が粉砕を行うスペースになります。

サンプルを入れる部分です。前回の「フォースミル」に比べると、直径が倍ぐらいになります。粉砕する刃も、フォースミルと同じような形状をした刃になっています。

植物の葉(茎も含んでいます)を粉末化しました!

今回は、植物の葉(茎も含めています)を粉砕しています。

植物の葉や茎も水分を含んでいるため、粉砕処理を行う前に、事前に乾燥処理を行っています(乾燥の方法は、後日投稿しますね)。

まずは粉砕前。結構、茎も混ざっていますね。

粉砕後がこちら。音までお伝えできませんが、粉砕中は「ガガガガガガ・・・」とかなり大きな音が発生します。

ちなみに、この「フリースピードミル」は、粉砕刃の回転数を変えながら粉砕することができる(上の写真の「つまみ」のところ)ため、粒子径の大きな粉末(粗粉砕、今回の場合だと茎も若干残るんでしょうね)から粒子径の細かい粉末(微粉砕)まで、目的に合わせた粉砕を行うことが可能です。

粉砕に必要な時間は、長くても1分程度でしょうか。サンプルの硬さや目的の粒子径の大きさによって、粉砕に必要な時間は変わります。

また、バッチ式(日本語では、「回分式」といいます。)であるため、何分も粉砕処理を行ってしまうと、粉砕刃とサンプルや粉砕容器内面とサンプルとの摩擦により発生する熱でサンプルが熱くなってきます。あまり、サンプルを熱くしたくない(例えば、熱がかかることで、色が変色してしまうなど)のときは、注意が必要です。

【用語説明】

○ バッチ式(batch type)

今回のように、加工する容器にサンプルを入れ、加工を行い、加工後のサンプルを取り出し、容器内を空にした状態で新たに加工するサンプルを入れる、といった流れの処理方法を、バッチ式と呼びます。「(サンプル投入)→(加工)→(サンプル取り出し)→(加工容器洗浄)」を一つのルーチンとして、繰り返し作業を行います。

対義語は、連続式(continuous type)となり、サンプルを入れながら加工を行い、加工後のサンプルが排出される、といった流れになります。一般には、サンプルを入れる場所と加工後のサンプルが出てくる場所は、別々の場所となりますので、サンプルを片方から投入しながら別の出口から加工品を回収する、といった加工の「連続処理」が可能となります。

サンプルの硬さや状態にもよるため、「目的とする粉末を作るために、最適な粉砕刃の回転数はこれだ!」、と、はっきりとお伝えできる情報はありません。実際は試作しながら決めていきます。

粉砕後は、下の写真のように粉砕容器を固定した部分を前方に倒すことができるため、容易にサンプルを回収することができます。

粉砕前の容積(写真奥側)と、粉砕後の容積(写真手前側)を比較すると、一目瞭然!(当然ですが)

今回は、「フリースピードミル」を使って、植物の葉(茎)の粉砕を行いました。

機器を利用するときのお願い

佐賀県工業技術センターに設置している分析機器や加工機器については、佐賀県条例等(佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例、同条例施行規則)の規定に基づき、定められたご負担をお願いすることになります。

今回紹介しました「フリースピードミル」を使用するときは、佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例施行規則第2条付表中

「使用料」

- 「設備機械等の使用」

- 「2 試作加工用の設備機械器具」

- 「(工業関係)」

- 「(26)その他簡便な加工装置・器具」

→ 780円(1時間あたり)

のご負担をお願いします。

また、ご依頼の内容や機器の使用に関するご相談の内容によっては、上記の項目以外の項目で対応することがあります。

予め、ご了承ください。

佐賀県工業技術センターでは、他にも分析・加工機械を管理・運用しています。

佐賀県内で食品産業やコスメ産業に関わる事業者の方において、何か分析をしたいときや試作をしたいときは、遠慮なくご相談ください(以下に記載のお問い合わせ先までご連絡ください)。

ただ、ご要望に沿えない加工技術もありますので、できない場合は、ご容赦ください。

今回紹介しました「フリースピードミル」以外の件でも構いません。

何かございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

-----<お問い合わせ先>-------------------------

佐賀県工業技術センター 食品工業部

【E-mail】 food_rds-sec@pref.saga.lg.jp

【Tel】 0952-30-8162

【Fax】 0952-32-6300

------------------------------