lydian♭7(リディアンフラットセブンス)のこと

ちょっと前になりますが、iPhoneを繋いでDJプレイやスクラッチをするガジェットで、CasioのXWDJ-1っていう機械が一時期叩き売り状態になっていて、面白そうだしちょっと勉強してみようと思って買ってみました。

今ちょっと検索してみると生産終了になっちゃったみたいで、中古でもまぁまぁの値段になってますね。。。

とにかく買ったからには練習しようと思って、YouTube見ながらクロスフェーダーのつまみが禿げちゃうくらいは練習してみたんですが、まぁなんでもそれはそれなりに難しいもので、DJ QBertみたいにはなかなかいかないものですね。。。そりゃそうですが。

まぁ私が鈍臭いって話はさておき、とにかくこのスクラッチテクニックには全部名前がついてて楽しいですね。

フレアとかオービットとかトランスフォーマーとか。。。ディレイドなんちゃらとかツークリックなんとかとか。。。あいつがこれやってたからこのテクニックはあいつの名前とかめちゃいいです。

あとそういえばスクラッチテクニックは、リズムの具合がなんだかまた解決ポイントに向かって落ちてくるラップみたいなリズムの組み合わせでできてる感じで、やっぱこうなってんだなぁと改めて言語とフレーズの関係みたいなのを再認識しちゃったりして、得るものは多かったです。

名前って話で言えば、今回のlydian♭7(リディアンフラットセブンス)なんて呼び方も、私のダサいセンスで考えるとこう、ライダーキック!みたいに弾く時に是非名前を言ったりしたいかっこいい名前なんですが、どうでしょうか。。。

今回はこのlydian♭7について考えてみます。

lydian♭7はsubV7(サブスティテュートドミナント)によく当てるスケールなんですが、そもそもこの、subV7が何なのかを考えておきたいです。

一応こちらの記事や、昨日の記事(ダフトパンクの解散にやられてかなり読みにくい記事になってると思います、すみません。。。)なんかでもsubV7に触れていますが、要するにプライマリードミナントとセカンダリードミナントを、トライトーン変換して得られる6つのドミナントセブンスコードで大丈夫だと思います。

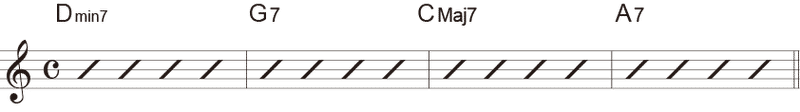

シンプルな進行で考えてみましょう。

II-V-I-VIのAmin7をドミナントセブンスコードにしたシンプルなKey=Cの譜例です。

G7はダイアトニックのV7なのでプライマリードミナント、A7はV7/II(IImin7に向かうセカンダリードミナントって意味です)です。

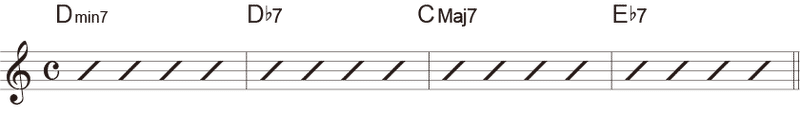

この二つのドミナントセブンスコードをトライトーン変換してsubV7にすると、このようになります。

G7がD♭7(subV7/I)に、A7がE♭7(subV7/II)になりました。

一つ前の譜例が五度で落ちて次のコードに解決するルートモーションなのに対して、この譜例は半音で落ちて解決していますね。

ちなみにトライトーン変換とは何かっていうと、ドミナントセブンスコードの構成音で、トライトーンのインターバルになる3rdと7thを入れ替えてそれにルートと5thを足して新しいドミナントセブンスコードを作るっていう変換です。

ということはこの、G7とD♭7、A7とE♭7はひっくり返ってはいるものの、同じトライトーンを3rdと7thの組み合わせでそれぞれ共有しているということから、機能的には同じように扱われる。。。例えば何度も同じコード進行を繰り返し演奏するコンボの演奏なんかでは有効なバリエーションとして使えたりするといったような感じです。

さて、機能的に同じっていうなら、アドリブソロなどにおいても同じスケールを共有したいって話なんですが、G7のスケールを考えればここではCメジャースケールであるGミクソリディアン(ソから始めたドレミ〜)を考えるのが普通ですね。

てことはこのGミクソリディアンをD♭7で使えば。。。っと。。。そもそもルートであるD♭の音が無い、ルートが無いんです。。。使えない。。。

何が機能が同じじゃ〜意味ないじゃん〜となりそうなのですが、ここでオルタードスケールの登場です。

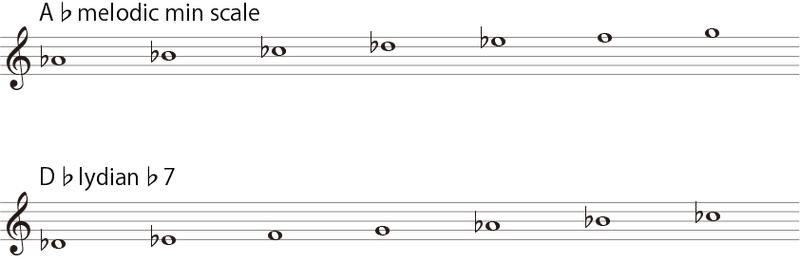

プライマリードミナント、セカンダリードミナントの強い味方、オルタードスケールは実際、A♭メロディックマイナースケールの七番目の音をルートと考えて並べ直したスケールです。

エンハーモニック的に同じ音なのが確認できたら、これをD♭をルートにして並べ直してみましょう

できました!これでG7でオルタードスケール、D♭7でlydian♭7と、同じ構成音のスケールを共有できました。。。どちらも結局A♭のメロディックマイナーですね。

E♭7も同様に、A7でオルタードを当てると考えて、B♭メロディックマイナーからのE♭lydian♭7となってきます。

実際これをギターの指板上でどうみるかは、また別の記事で書こうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?