オルタードスケールについて(続きの続き)

先週の日曜日に古いターンテーブル二台とDJミキサーを手に入れてから、裏蓋開けてみたり接点を掃除してみたりと電気屋さんの真似事みたいな事をやってるんですが、もう何しろ不器用なので、アース線を繋ぐだけでも一苦労。。。最初ターンテーブルに問題があるのかと思って色々調べてみた結果、どうやらミキサーが、それも接触不良というよりはハンダ割れっぽい。。。きついなぁ。。。

目で見て、あ、ここってわかるような事ならいいんだけど多分そんな事にはならないだろうし〜なんて逡巡して、未だ本格的に中身を確認するまでには至っていない状況です。。。こういうの得意な人いないかなぁ。

っと。。。そういえばその昔、一年ちょっとだけだけど電気工学科に通ってたわ。。。私みたいな何も考えない人間でも、長く生きてるとあの時ちゃんとああしとけばよかったなって思ったりするもんなんですねぇ。。。

中学高校の時は英語のテストが終わると、俺日本から出ないから英語なんかできんくてもいいわって言ってたのは私でした。。。その十年後、思いっきりアメリカに住んでたし、電気工学科中退する時も、ギターで生きていくからって。。。弾いてる楽器エレキギターだし。。。そんで今シンセやアンプやスピーカーに囲まれてジャンクなミキサー治すかどうか悩んでるって。。。これを運命のイタズラとかいうんですかね。。。

いやそりゃ直接的に、その後音大に行くために中学高校で英語を学んで挫折したってわけじゃないし、電気工学って電線とか電柱とかあっち方面だから、実際ハンダ付けとかは電子工学の方になるんだろうけど。。。ヒントはいっぱいあったじゃん!ってなる。

歳を重ねるだに自分がバカチンでしょうもないやっちゃな〜って思うことがどんどん出てくる。。。こりゃ逆に、ここにきて色んなことが分かってきたって意味なのかな。。。

若くて既に有能な人や、技術を探求してきた専門家に実際にあって話を聞いたりするなんてのは言わずもがな、そういう人の記事や紹介動画なんか見ただけでも昔より今の方が感動が深い気がして、結局これは今まで割と人に興味を持ってなかったからかもしれないな。。。なんて。。。

そうそう、先日我らが日本が誇る電子楽器メーカーの雄、ローランド社から最新のVDrums(ブイドラムではなくブイドラムスでしょうって開発の人も言ってました)がリリースされるとかで、それに伴って同社のメルマガ連動企画なユーチューブライブ配信があるという事で、私も視聴させていただきました。

カメラやインターネットを通して体感するしか無いとはいえ、その製品の完成度の高さは感動できるレベルで伝わってきたし、何よりその開発に関わる皆さんの製品に対する情熱や探究心、こだわりや歴史をほんの一端でも感じることができました。。。素晴らしかった。。。あ、もちろん私はギタリストなんですけどね。。。

大手って勝手に思ってるけど、楽器メーカーの開発って実際は数人の優れたエンジニアの手によるものなのかも。。。808だって909だってジャズコーだってテープエコーだってみんな開発した人がいるわけで。。。そう考えるともう泣きそう。。。ローランド半端ね〜。

。。。っと。。。このミキサーな〜。。。まいいや、ちょっと寝かせて考えてみよう。。。完全に使えないってわけじゃ無いし。。。

とりあえず今日もギター弾こっと。

てわけでオルタードいきま〜す。

オルタードについてはこれまでもいくつか書きました。

こちらはメロディックマイナーとしてですが、ドリアンから変形してポジションを確認する記事。

とにかくオルタードをフレーズ化して使ってみようって記事。

解決先をルートにして各ポジションで弾いてみようって言う記事。

こちらは解決先をG7の13th(トニックの3rd)にして各ポジションで弾いてみる記事。

他にもポジションを定着させようって言うメロディックマイナーのシーケンスの記事をせこせこあげたりしてますが。。。今回はこれ、上の記事のV7のルートに解決するアイディアはそのまま踏襲した上で、弾き始めもV7のルートないしはその周辺に固定する事で、よりコードとポジションの関係が見えやすくなるような練習を考えてみようと思います。。。要は各ポジションでルートからのオルタードスケールを1オクターブづつ弾けるように練習しようってネタです。

ではいってみましょう!

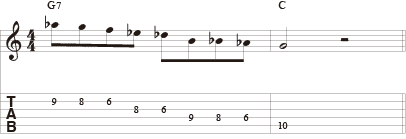

まずはこのポジションからです。

ポジション的に最初の音を割愛する代わりにその分のリズムをずらしました。

この方法は他の譜例でも使えると思います。

シンプルに最初の一音を休符にして、一拍目の裏拍から弾き始める事にすると、V7のルートから初めてそのオクターブ下の同じ音で終わる感じになります。

この手の練習は慣れてきたら少しづつバリエーションも考えたいですしね。

さて次はこちら。

このポジションではスケールの弾き始めがメロディックマイナーのルート(V7のルートの半音上)になるので、音域いっぱい使うとしっかり2オクターブ入ります。

次も使いやすいこのポジションです。

人差し指がメロディックマイナーのルートになるポジションなので、ここも一つ上のポジション同様、2オクターブバッチリ入りました。

次行きましょう。

このポジションでは二弦の小指がメロディックマイナーのルートになります。

ポジションに優先順位を置いて考えると、この一つの形しか入りません。

最後も一つの形しか入らないポジションですね。

とにかくコンセプトに従っていつもの五箇所のポジションでほぼ1オクターブ弾く練習でした。

まずメロディックマイナーのポジションを練習しておいて、それぞれのV7のルートないしはルートの半音上(のメロディックマイナーのルート)、どちらか考えやすい見方で、ターゲットと同時に弾き始めのポイントも見えるように練習しておけば、いずれオルタードの他の音の機能も理解できるように。。。なりそうですね!

まぁそこまで欲張らなかったとしても、この練習はオルタードの響きも解決感も掴みやすいなかなかの方法だと思います。

是非試してみてほしいです!

では今回はこの辺で。

一緒に頑張りましょ〜!

また明日!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?