♯3-3【生田絵梨花】生ちゃんの卒業後のトピックス TVドラマ界はどうなっている? ♯1

妄想込みの推測記事です。エンターテイメントとしてとらえてください。

表紙は、左から織田梨沙、関水渚、生田絵梨花

3.TVドラマ界はどうなっている? #1

これからの若手女優には、大きな障壁が立ちはだかっていて大変だなと思う。生ちゃん大丈夫か?

TVの視聴率が激減して、広告費が激減して、女優に限らずタレント全般のギャラが大きく下がっている。

1).2020年の日本の総広告費は減少‐

① コロナ禍の影響で日本の総広告費は昨年比88.5%

★ マーケティングソリューション MarkeTRUNK によると

https://www.profuture.co.jp/mk/column/16378

株式会社電通は日本の総広告費と、媒体別・業種別広告費を推定した「2020年 日本の広告費」を2021年2月25日に発表した。

対象期間は2020年1月1日~2020年12月31日。

この発表により、新型コロナウィルス感染症拡大の影響下における日本の総広告費が明らかになった。

引用元:2020年 日本の広告費

② 新聞、雑誌、ラジオ、テレビメディアのマス広告費は6年連続減少

次に媒体別の傾向を見ていく。

引用元:2020年 日本の広告費

『MarkeTRUNK』編集部

マーケターが知りたい情報や、今、読むべき記事を発信。Webマーケティングの基礎知識から

知っておきたいトレンドニュース、実践に役立つSEO最新事例など詳しく紹介します。

さらに人事・採用分野で注目を集める「採用マーケティング」に関する情報もお届けします。

独自の視点で、読んだ後から使えるマーケティング全般の情報を発信します。

2).視聴率の推移

① インターネットの普及によるメディア環境の変化

■ 総務省 情報通信白書

■ 利用時間から見るメディア利用の変化

★ 15年間でテレビ視聴は減少、インターネット利用は増加

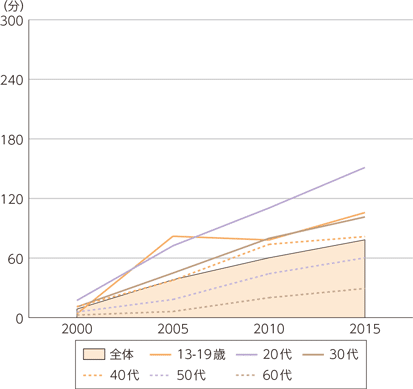

2000年から2015年の我が国におけるテレビ視聴時間(平日1日あたり)の推移をみると、全体では緩やかな減少傾向にある。年代別では、60代では横ばい傾向にあるが、50代以下は減少傾向にあり、特に10代及び20代の減少が著しい(図表1-4-1-1)。

図表1-4-1-1 テレビ視聴時間推移(2000年~2015年、平日1日あたり、全体・年代別)

他方、インターネットの利用時間の推移をみると、利用時間は増加傾向にある。特に10代と20代は、2015年には1日あたり100分以上利用するようになり、テレビ視聴時間と逆転している(図表1-4-1-2)。

図表1-4-1-2 インターネット利用時間推移(2000年~2015年、平日1日あたり、全体・年代別)

★テレビとインターネットの並行利用

ただし、単にテレビのようなマスメディアからインターネットへの代替が起きているわけではなく、例えばテレビを視聴しながらインターネットを利用するという並行利用の動きもある。

総務省(2015)を基に、調査対象日1日に各情報行動を行う者の割合(行為者率)をみると、テレビ視聴は85%、ネット利用が74%に対して、両方の並行利用は35%となっている。その他、(2)で後述するとおり、対面メディア、マスメディア、ソーシャルメディアが重層的複合的に併存することも指摘されている。

「図表1-4-1-3 テレビ(リアルタイム)視聴とインターネット利用の並行利用行為者率(全年代・年代別・平日)」

図表1-4-1-4 テレビ(リアルタイム)視聴とインターネット利用の並行利用時間(全年代・年代別・平日)

② 主要テレビ局の複数年にわたる視聴率推移をさぐる(2021年5月公開版)

■ 主要キー局などの視聴率動向

次に各局の視聴率について。年度ベースにおける2009年度から2020年度までの主要局のゴールデンタイムにおける視聴率の推移をグラフとして作成した。なお類似データとして全日・プライムタイムのものもあるが、大局的に違いはないので、別途作成はしない。また併記している折れ線グラフは取得可能な全期の動向を対象としている。

不破雷蔵「グラフ化してみる」「さぐる」ジャーナブロガー

不破雷蔵「グラフ化してみる」「さぐる」ジャーナブロガー

2003年~2020年の間の視聴率の凋落は目に余るものがある。

この後、その原因らしきものに触れてみる。

特にひどいのは、フジTV。200年代には断トツだったのに2010年を境に視聴率マイナスに歯止めがかからない。

後述するが、月9人気に依存しすぎた付けとかがが象徴している様だ。

3).薄型テレビ国内出荷台数、8年ぶり高水準 大型が好調

2021年4月20日 15:21

■ 薄型テレビが売れている。

YouTubeやNetflixやAmazonで配信画像を大きな画面で見る為に購入してるが、所謂モニター画面として利用。

電子情報技術産業協会(JEITA)は20日、2020年度の薄型テレビの国内出荷台数が19年度比で18.1%増の572万台だったと発表した。出荷台数は2012年以来、8年ぶりの高水準になった。50型以上の大型テレビが好調だったほか、小型テレビでも各種の動画配信サービスが見られるものが売れた。

50型以上の伸び率は38.2%増だった。新型コロナウイルスによる巣ごもりで、映画などを見る機会が増加した事が要因と見ている。

■ 2021年民生用電子機器国内出荷統計

2021年 民生用電子機器国内出荷実績(金額)

4).日本のドラマがこの10年で急速につまらなくなった、本当の理由

① こうして「良質な作品」は消えた

2017.09.03 ノンフィクションライター 田崎健太

田崎健太さんの2本の記事をかいつまんで伝えようとしましたが、残念ながら諦めました。全文を読んで頂かないと伝わらない位、全部の文章が重要かつ全体がつながっているからです。

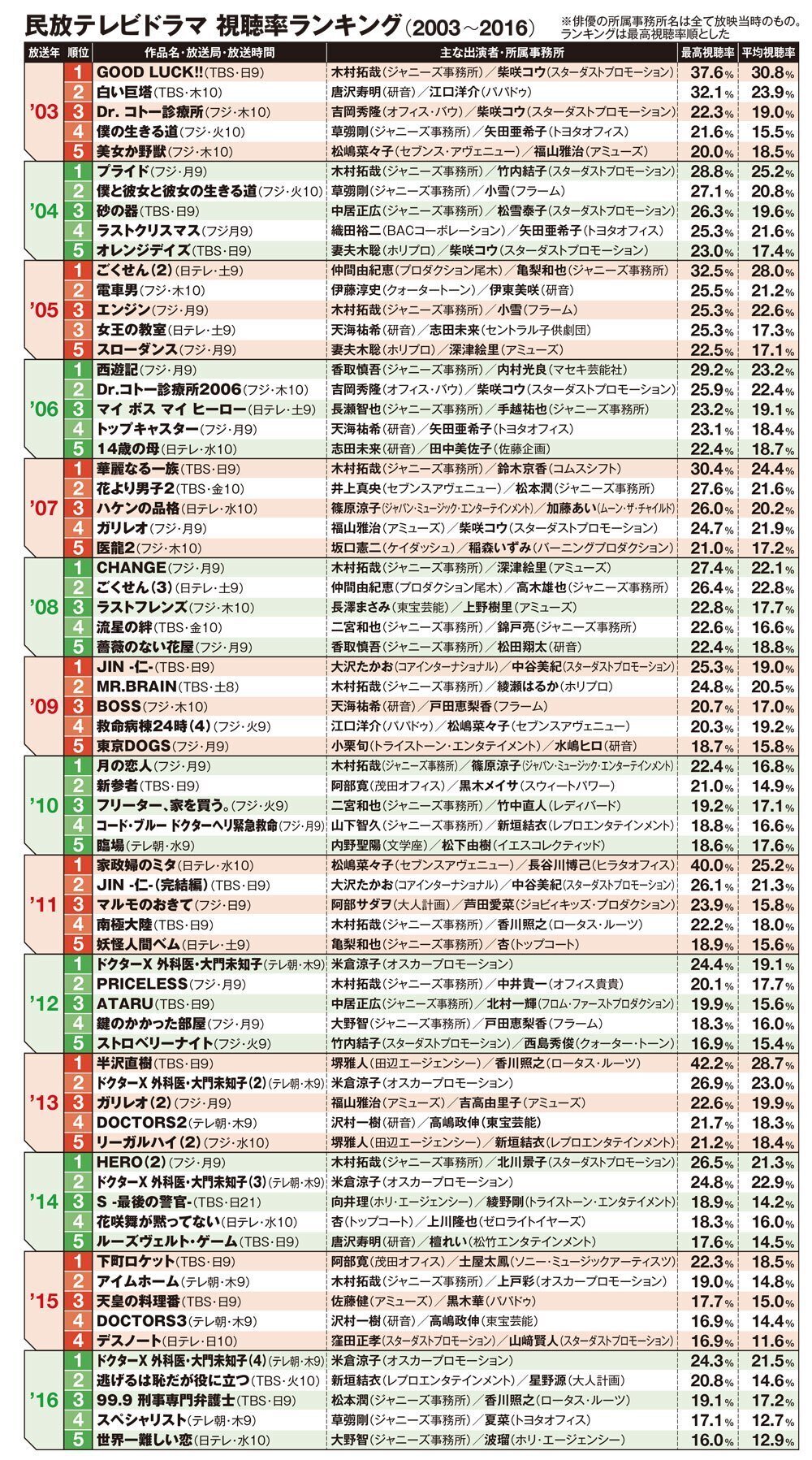

ピンポイントで田崎さんの中にあった表を貼っておきます。なるほど、いつも思っていた事がこういう図表にすると納得します。

② 個人的感想と推論

■ 私なりにこの記事を読んで、やっぱりTV局の自滅なんだと思った。

★ TV局員が慢心して「自分のやるべきことを見失った」のだろうか。

「質の低下が視聴者離れ」を招き、「視聴率低下の結果がスポンサー離れ」になった。

残念ながら、私自身の視点と分析力でもっと根本の下部構造をここで明快に記述することはできません。迷走で良ければお読みください。

★ 一方、シニア世代が高い視聴率をあげていても、スポンサーは購買力の落ちたシニア世代に向けた広告を打たない時代になってきており、大衆から個衆へ転換した事が明らかです。

その根底には、1960年代には未だサザエさんの様な大家族が一つの屋根の下に居た時代から、核家族化と少子化が進み一時的に住宅需要と耐久消費財が劇的に伸びて日本経済の発展に寄与しました。

それが当たり前になった時点で耐久消費財や家などの需要も減って行きました。製品の品質向上が耐久性に寄与して買い替え需要も減少していきました。

シニア世代の割合が高まり、そのシニア世代直系家族との同居はしておらず、シニア世代の様な死に行く世代にとって新し家具も家電も住宅も車も装飾品すら買う意欲は湧かないので需要が激減していきました。

かつて、日本経済の成長期には、購買決定権をシニアが持っていた時期もありましたが、核家族化の進行によりシニア世代は購買意欲=必要性が無くなった。だから箪笥預金を含めて1千兆円の預金があるが使う必要が無い。

大半は相続されるのだろうが、相続税と投資と預金になって消費には廻らない。加えて、孫を連れて寄り付きもしない「息子・娘家庭」に消費財を買ってやる意欲はわかない。

諸費材メーカーは、それを知っているのでシニア向けにCMを打たない。

NHKの大河ドラマの視聴率迄落ちてきたのは、なぜか?

★【余談ですが】

2014年当時、孫娘がAKBが好きで「ばあば」に直接おねだりした分が多く上乗せされている。翌年のばあばの夏の盆踊り曲は孫娘に会いたいばっかりに「恋するフォーチュンクッキー」になった。秋元康も知らないだろう。

シニアの消費を刺激するなら、孫を狙うべき。

孫の流行を知れる2時間ドラマなんか、視聴率も上がるしCM効果も高くなる。メーカーも電通もTV局も、世代を超えたマーケティングを仕掛けれべき。

★ 生まれついて親が揃えた快適な暮らしが当然な世代にとっての欲しいものは何?

デジタル機器位であり、今以上の生活の向上に関心は向かず、体験型需要(USJとかライブとか)が主力になって来るので、家族一緒の余暇にも関心は薄い。

説明:

一般的な家族の分類として、夫婦とその子どもから成る核家族のほかに、ふた組以上の夫婦が家庭内にいる拡大家族があります。

この拡大家族には、直系家族(家を継ぐ子どもの家族に親が同居)、複合家族 (親戚や子どもの配偶者やその子どもと同居)があります。

核家族は、近年になって増えてきた家族形態のように思われがちですが、国立社会保障・人口問題研究所の統計のよると、単独世帯を含まない親族世帯の中に占める核家族の割合は、今から100年前の1920年には既に59.1%に達していました。現在は約85%で、年々増加傾向にあるようです。

核家族化が進む背景

核家族化が進んだのは高度経済成長期でしたが、それが都市集中、地方の過疎化を進展させました。そうなると、富も都市部に集中し、若者が可能性を求めてさらに都市部に出る……といった循環をもたらします。

最近の傾向としては、価値観の多様化によって、都会に住んでいる若者夫婦も親と同居せず、独立する傾向が強くなり、これも核家族化の進展に拍車をかけました。

★ Z世代は?

特徴として

・スマホ・SNSリテラシーが高い

・リアルな体験への関心が高い

・モノよりも体験に価値を感じる

・多様性を重視する

・周囲からどう見られているかを強く意識している

・多面性を持つ

・消費行動に対して慎重

ミレニアル世代はバブル時代に生まれた人も多く、バブル崩壊後もまだその余韻が残っていたことから、人生を楽観的に捉えている傾向があります。

しかしZ世代はバブル崩壊後の経済停滞やリーマンショックなどを子供時代に経験している世代です。

そのため現実主義的な思考を持ち、安定した人生を求める傾向があると言えます。

生まれた時からスマホをいじって来た世代なので、情報過多でありネットの中の情報によって世の中を知った気になっているが、実際の人間世界を知らない。

だからなのか、TVの中身に関心を持てなくなっている。

しかし、Z世代と言え男と女はTVや消費に対する意欲が違っており、女のZ世代はTVでのCM効果がある。それを含めてのF1層が今消費財メーカーの最大の関心事。たとえば、あのパナソニックが宣伝するものは美容家電である。

TVがつまらないから見ない、と言うのも、半分はTV局の怠慢だけれど、半分はTVの裏側が見えすぎてつまらないものになってしまったから。

★ 30年前の食後(ゴールデンタイム)

Z世代には想像もつかないかもしれませんが、自分が見たくない番組でも家族で見ていた。

今は、食事終わったら早々にスマホ見るか自室にこもってしまう。

家庭は有っても家族というコミュニティーが崩壊した様だ。

家族が身を寄せて厳しい外界を乗り切ろうという切実さはもうない、

エアコンや調理器具等家電が揃っていて当たり前。レンジですぐ食べられる事に感謝なんかしない。風呂はガスですぐ湧くし、湧いたことも声で知らせてくれるのは当たり前。四六時中ロボット掃除機が掃除してくれるし、つまり、壊れたと文句は言うが、家事をしてくれる家族への感謝は全くない。

つまり、当たり前のものへの関心もあこがれもないという事は、欲しいと思うモノは少なく、消費意欲の減衰という。結婚が遅くなった事も消費の減衰に寄与している。

家族の必要性は意識しない。

それだけ平和で便利すぎて家族でまとまらなければいけない生活の危機感みたいなものが無いから、家族での会話も少ないし感謝もない。

セレブ生活を出来る程金がある両親でもないが、部屋もあるしまあ食っていけるから良いか~という処だろう。

CMへの関心が薄く、CMからのヒット・流行とか無くなったのも、CMの主力である、生活必需品と、耐久消費財への関心が薄くなってきたから。

経営者もクリエーターもその実感はないだろうと思う。

■ つまり、CMの必然性すら薄くなっている事は、TVだけでなく日本経済の危機的状況だ。

日本経済が「循環型不況」からの脱却は難しいんじゃないかと考え始めている。それに伴って、マスメディア広告費が減少していく傾向は変わらない。

冒頭で、「根本の下部構造をここで明快に記述することはできません。」と申し上げたのは、メディアの広告費の減少の下部構造は、世界の中の日本経済と、日本の消費者意識の高度化と言う二つの難題を、私ごときが納得いく迄分析できていないからです。

一方、グルーバル化に抗う様にブック化して行く流れもあり、それの日本国内の消費経済への影響は、私ごときには解明も予測も出来ないから明確に記述できません。

もちろん、ネット広告は劇的に伸びており、と言うかマスメディアから広告費の移転だと思います。しかし、ネットの広告手法は未だに未熟なままであり、費用対効果が見えないという意味ではマスメディアと一緒だ。

★ その個衆向けの番組で広告効果の一番高いF1層向けのドラマ

イケメンとちょっと微妙な若手女優のラブコメが主流になったのが現実。

しかし、溢れかえったものは価値が減衰して、いらなくなるのが消費者心理。

イケメンの中でもジャニーズは溢れかえって、その嫌悪感の先駆けが「嫌いな俳優NO1になったキムタク」。それをとらえきれていないフジTV。

★ 廻りの環境を変えられないならTV局自身が変化するしかない

その中で存在意義を自らなくして行った実態は、百貨店の衰退にダブルものがあります。

百貨店の場合、「場所貸しするだけの百貨店ビジネスモデル」は需要がなくなった事を受け入れられなかった、という事が「根本の下部構造」だった。

40年の時間的猶予が有ったのに、自分たちで売れる商品を創れなかった事が根本原因。

食品はスーパー、紳士服はアオキ、家具はニトリ、家電はヤマダ、カジュアル服はユニクロ等々製造小売業に負けた。

マス需要の部分を失ったけれど、小規模のコア商品・高額ブランド商品等で生きている状態。

★ 今TV局で起りつつある事は、コンテンツ創りは外部のそれが得意な人(個人や企業)に移り始めているという事。

また、TV局は「規制が強すぎて何も作れない」事も事実。クレーマーに怯える様な大企業のサラリーマン幹部では超えれれないでしょう。

★ そんな中、「政治的な期待が大きい女性の社会進出に関連する女性目線の迷いや挫折」をうまくとらえているTBSドラマ。

例えば、「私の家政夫ナギサさん」は高い視聴率(19.6%)をあげたドラマでしたが、ネットでのスピンオフドラマ(真栄田郷敦、若月祐実)を気に入った人が本編を見るという逆流現象も起こっていた。つまり、同時進行形式のドラマがこの二人が好きな視聴者(コアな個衆)を取り込む為の仕掛けとして機能したと思っている。

もちろんテーマ性やキャストというメイン要素に様々な要素が加わってこの数字になったと思うが、メディアや評論家が言っていない事として『個衆を取り込む為のネットの使い方』として先進的だと思っています。

大衆を狙った番組作りではだめで、芯のテーマとそのドラマに集中しながら、秀逸な個衆を集めて行く事が出来るのは、劇終わりのダンスより効果的だと思うけれどね。ダンスは「タピオカ」の様な流行りものであり、それを流行らす為にはドラマが注目されないと流行らないという意味。因果関係が逆なのだ。

スピンオフドラマのキャスト次第だけれど、スピンオフドラマを見る目的の人を多く抱えた若手を採用すれば、ドラマが流行ろうが流行らなかろうがスピンオフ自体の最低限の需要はある、

※男性客は、日曜洋画劇場へ

5).視聴率低下の根本原因は1990年代から始まっていた。

キムタクに象徴されるジャニタレのドラマが好調で、視聴率30%の月9ドラマに慢心してしまった。究極、「キムタクさえ出せば視聴率取れる」事に頼って、その所属事務所に頼ってしまった。

その間、自分達で悶絶しながらでも売れるドラマにチャレンジしなかった事。放送する人ではなくコンテンツを創る人になり切れなかった。

今頃そのツケを支払わさられている。いくらでもやりようがあったはずなのにね。

2000年の頃、視聴率10%前後でも我慢してF1以外の客層を開拓すべきだったが、経営トップが目先の儲けに走って、自分達の土台がサビに浸食されている指摘はあったのに見て見ぬふりをしてきた事の付けを後輩に支払わせている。

罪深いのは、フジTV日枝久君とかTBS井上弘君とかテレビ朝日早河洋君だ。変化の時代に年寄が長く権力を手放さない事が一番の問題。

6).「テレビ画面争奪戦」に負けた放送局のしくじり

① コロナ禍の配信サービス定着が放送にダメ押し

2021/02/16 15:00

境 治 : メディアコンサルタント

■ 何をしくじったんだ?

テレビ局は視聴率が上がったのに収益は下がった

この影響は制作費に如実に表れていて、なかには2割以上下げた局もある。すでに報じられているとおり、この3月を機に各局で長年続いた番組が改編されたり、ベテランのタレントがMCを交替するのも予算縮小が一因だろう。

一方で視聴率を見ると業績に反して好調だ。日本テレビの決算報告書には各局の個人視聴率(世帯視聴率ではない点に注意)が表で示されているが、全日、プライム、ゴールデンなど各時間帯に「+」が並んでいる。PUT(テレビ放送全体の個人視聴率)で見ると、どの時間帯も1%以上視聴率が上がっているのだ。

テレビ局の指標は視聴率であり、収益を左右する。基本的にはそうだったはずが、そうとも言えなくなってきた。もちろんコロナ禍によるものだが、実は長期的な傾向はその前から続いていた。視聴率と関係なく放送事業は限界に至っていた。コロナ禍がその潮流を決定づけたと言える。

コロナ禍がテレビ放送にダメ押ししたことはもう1つある。配信サービスの定着だ。

動画配信サービスは、無料のYouTubeが若者に普及していたが、有料サービスもAmazonプライムとNetflixの二大外資を中心に伸びていた。これらの動画サービスは、スマホでの視聴のみならずテレビ受像機での視聴も活性化していた。これを決定づけたのがコロナ禍による巣ごもり期だった。

インテージ社はテレビの視聴データを集約し「Media Gauge TV」の名で提供している。彼らが出した2020年2月から12月までのテレビ受像機での「アプリ起動率」を示すグラフを見てもらおう。

テレビ受像機に内蔵されたアプリはほとんどが動画サービスだ。おそらくYouTubeが圧倒的に多いが有料のものも含まれる。Netflixの日本での会員数は昨年500万を超え、テレビでのアプリを通じた視聴もかなり伸びたはず。おそらくそれも後押しして、前年よりアプリの起動がぐんと増えた。

緊急事態宣言が出た2020年4月から5月にかけてはいったん前年の160%を超えるほどになった。その後落ち着いたものの120〜140%で安定している。多くの人々が動画配信を利用するようになった証しだ。一緒に地上波とHDMIを示しているが、4〜5月に少し増えたもののさほどではない。巣ごもり期に最も増えたのがアプリなのがわかる。

「お茶の間」で動画配信を見る時代

ではテレビ放送を見る時間とアプリを見る時間を直接比べてみよう。昨年1年間のテレビ1台あたりの試聴時間を比べてみたグラフだ。

グラフだけだと差がどれくらい縮まったかわかりにくいので、数値を計算してみた。2020年1月のアプリ視聴は地上波視聴の19.3%だった。それが12月には23.2%になった。「1:5」が「1:4」に近づいた。動画視聴はもう1つキー局ができたくらいの存在になったと言える。もちろんYouTubeからNetflixまで全部含めての話だが。

電通メディアイノベーションラボの奥律哉氏は、総務省の会議などにも有識者として参加する、メディア分析の第一人者だ。その奥氏は数年前から「一周まわってテレビ論」を展開していた。

家族皆で見ていたテレビに対して、スマホやPCでパーソナルな動画視聴が現象化した。その次に、皆でネット動画をテレビ受像機で見る段階が来るはず。映像は大きな画面で見たくなるものだ。テレビからスマホに流れた動画視聴が“一周まわって”テレビに戻る、という論だ。私は、奥氏の言う「一周まわってテレビ」が昨年実際に起こったのだと捉えている

一方、スポンサーもテレビをドライに見ている。視聴率の中身まで分析し、自分たちが欲しいターゲットがいる番組にだけCMを打つ。視聴率が高くても高齢者ばかりだとなると、多くの企業にとってCMを打つ意味はないのだ。高齢者に向けた番組はスポンサーのニーズはないのに、高齢者に向けた番組作りに最適化しすぎてなかなか離れられない。

そして何より「放送」の形態が人々の生活に合わなくなっている。時間に縛られるスタイルは、不便でしかない。だから民放公式の無料配信サービス「TVer」に、もっと早く全力を注げばよかったのだ。

昨年ようやく各局が運営会社に出資して本腰を入れたが、あまりにも遅すぎた。

■ ちなみに、TV業界内部の人はこう言っています。

テレビ業界が芸能事務所や広告代理店に「ごり押し」されまくって自滅するまでを解説

■ 個人的な見解

価値の多様化が招く「タイムシフト」と「エンターテイメントのマニア化」は、「オタク化」を急進させる。

構造的にそれに対応できないTVと言うメディアのエンターテイメント部門は必ず衰退する。手はありますがね。

活性化のキーワードは、

◎ネットの活用(例:総合窓口はTVで個々はネット)

◎大衆ではなく「個衆を集める」

◎コンテンツのメディアミックス

◎グローバル化対応

◎リアルとの融合

◎世代ミックス

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?