【SH考察:011】実在のルードウィング家・ヴェッティン家との比較

Sound Horizonの作中登場人物であるテレーゼやメルツのルードウィング家と、エリーザベトのヴェッティン家。

人物は架空の存在ではある者の、この2つの家系自体は実在する。

サンホラの世界と実在する家計の歴史を比較することで、サンホラの世界のストーリーがどれくらい現実と矛盾せずとらえられるかを検証した。

対象

Prologue Maxi イドへ至る森へ至るイド 全曲

7th Story Märchenから『磔刑の聖女』

考察

曲中の出来事整理

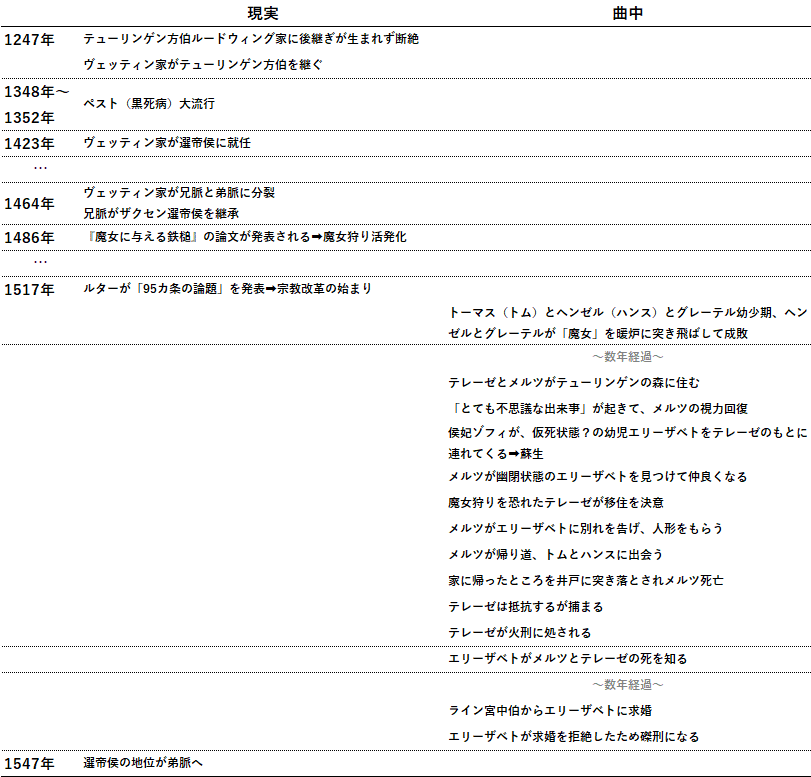

イドイドの中は3曲の時系列が並行的なのと、『この狭い鳥籠の中で』と『磔刑の聖女』はつながっているので、この4曲の中で起きた事象を時系列並び替えた。

その際、現実の歴史も参照し参考になる要素も併記した。

以下は、サンホラの世界に影響を及ぼしていそうな現実の史実を補足した。

ルードウィング家の没落とヴェッティン家の台頭

現実の史実において、ルードウィング家もヴェッティン家も時期は違うがテューリンゲン方伯。

方伯とは簡単に言うと、ドイツにあった貴族地位・称号のひとつ。

そしてテューリンゲンは現ドイツの中部にある地名。つまりテューリンゲン方伯とは、当時テューリンゲンを支配下に置いていた貴族、ということだ。

方伯領がもとになって今の州になっている

1200~1500年代でのライン方伯領はもっと北側に伸びていたと思われる

まずルードウィング家がテューリンゲン方伯だったが、1247年に跡継ぎ(男児)が生まれず断絶。婚姻関係にあったヴェッティン家がその地位を継いだ。

曲中でテレーゼ フォン ルードウィングがトムとハンスに抵抗する際に「堕ちてもランドグラーフの娘」と言っているが、ランドグラーフは方伯のこと。そのため現実に即して、「没落しても方伯の娘だ」というプライドを示しているととらえることができる。

さらに1423年にヴェッティン家は選帝侯の地位も継承。

選帝侯とは、名前の通りだが皇帝を選ぶ権利を持つ諸侯(貴族)のこと。

(当時のドイツは単一王国ではなく帝国、つまり複数の国の集合体だった。そのため各小国のエライ人が皇帝を選んでいた)

つまり、ルードウィング家が没落後に、その地位に代わって出たのがヴェッティン家で、ヴェッティン家はさらにその後権力を強めている。

また、ゾフィが侯妃とエリーザベトが侯女と表されていることから、ゾフィがテレーゼの元にお忍びで駆け込んだ時点で、ヴェッティン家は選帝侯に就任していたと推定できる。

しかし、この頃ルードウィング家が断絶(没落?)してから250年くらい経っているはず。テレーゼは没落後に生まれていそうなものなのだが、プライドをそこまで強固に保てるものなのだろうか……?

かつてペストが流行った地に来た母子

テレーゼとメルツはテューリンゲンの森に住むが、その森はかつてペスト(黒死病)のせいで村が消滅した。それはこの描写からわかる。

<何故 コノ村ニハ 今 誰モイナイノ?) (――其れは 昔 皆 死んじゃったからさ>

<ジャ…何故 昔 村人 皆 死ンジャッタノ?) (――其れは 黒き 死の 病 のせいさ>

<ジャ…何故 ソノ森ノ 村ニ 母子ハイタノ?) (――其れは 或の 【イド】が 呼んだからさ>

<ジャ…何故 【イド】ハ 何ノ為ニ 人ヲ呼ブノ?) (――其れこそが 奴の本能だからさ>

※ルビは書き起こしのため誤差がある可能性あり

『魔女に与える鉄槌』

テレーゼが火刑に処されるときに、民衆が叫ぶ「鉄槌をー!」が印象的だ。

「鉄槌」がサラッと出てくる言葉とは考えにくく、何かに影響された可能性があるととらえた。

それが『魔女に与える鉄槌』という論文、著作物である。

これはドイツに実在した宗教裁判官ハインリヒ・クラーメルが主に書いた3部構成の書物で、魔女の発見方法や証明方法などを記したもの。

(ドミニコ会修道士のヤーコブ・シュプレンガーも共著として名を連ねているが、おそらく名義貸しであり、実際にはクラーメルが主に書いたものと推測されている。シュプレンガーはケルン大学神学部の教授で、彼の名を使うことで本に箔がついた)

この著作物は魔女狩りの活性化に強く影響した。増刷を重ね3万分以上刷られており、当時の異端審問官の必携書となるほど浸透し、魔女狩りを白熱させた。

出典:Sprenger, Jakob, Public domain, via Wikimedia Commons

そのため、この「鉄槌」が流行語のように広まったのではないかと思われる。

トーマスとヘンゼル、トムとハンス

「見て、【Hänsel】お兄ちゃん。ほら、あそこに家があるわ!」

「でも、【Gretel】それは、怖い魔女の家かも知れない……けど」

(中略)

「私達を食べようなんて、そうはいかないんだからね」

「やった、すごいぞグレーテル!これで魔女もおしまいさ」

「隣のトーマスにも、自慢してやらなきゃね」

(中略)

「よおハンス!ってお前何でそんな太ってんだ?」

「じゃじゃーん!」

「うっひょー!こいつはツイてるぜ!」

※一部書き起こしのため誤差がある可能性あり

トーマスとヘンゼルは、『火刑の魔女』に登場する少年。

詳しくは以下の別記事にまとめているが、『火刑の魔女』の主人公が死んだのは宗教改革が始まった後。

そして、ヘンゼルとグレーテルを利用した復讐はさらにその後なので、1520年前後かそれ以降と推定できる。

この「ヘンゼル」はHänsに小さいことを強調するelを足して、ハンスちゃん、みたいなニュアンス。そして隣人「トーマス」は一般的によく使われる愛称にすると「トム」になる。

「おいハンス、本当にこっちでいいのか?」

「さあなあ、俺だって知るかよ」

「ったくよぉ……気味の悪い森だぜぇ」

「お!トム、あのガキ、噂のテューリンゲンの魔女のガキじゃねえか」

「ひょお~!こいつぁツイてるぜ!」

※書き起こしのため誤差がある可能性あり

メルツを突き落としテレーゼを捕まえた二人組が、トムとハンスと呼び合っていた。

口癖も同じ(トーマス・トムはどちらも「こいつはツイてるぜ!」と言う)で、同一人物と思って良さそうだ。

テレーゼを捕まえたときのトムとハンスの年齢は不明だが、あんまり若々しくはない気がする。勝手ながら30代以降かな?と。

その場合、『火刑の魔女』での話が子ども(10歳前後)で1520年代とすると、テレーゼを捕まえたのが1540年代以降となる。

ヴェッティン家の分裂

史実に基づくと、ヴェッティン家は途中で兄脈と弟脈に分裂する。

そして、選帝侯の地位は最初は兄脈が引き継いだが、途中で兄脈から弟脈に移り、兄脈はそのタイミングで急速に地位が低下する。

サンホラの世界の中では、エリーザベトと、彼女が「お兄様」と呼ぶ「お父様」との関係性が複雑なのは、これらヴェッティン家の環境変化が影響したのではないかと推測している。

選帝侯の地位が兄脈から弟脈に移ったのが1547年。

前述の、テレーゼを捕まえたタイミングが1540年代以降という仮定と並べると結構タイミングが近い。

例えば「お兄様」が弟脈だったとしよう。

途中で弟脈が選帝侯になり、婚姻による他の貴族との人脈形成・勢力増強のための手ごまとして、エリーザベトの重要度が高まった。

その際、弟脈の「子」としたほうが「親」となる「お兄様」の影響力が強くなりやすいため、エリーザベトは妹だが子とした。

……とか???とても仮置きというか妄想。

結論

ルードウィング家とヴェッティン家の人物が登場する部分は、さほど違和感なく現実とリンクさせることができた。

むしろ、特徴的な「鉄槌」というワードが突然出てくる違和感も払しょくできるし、ある程度現実の史実に即して描かれたフィクションだと考えられる。

―――

参考文献:

三崎 律日(2019). 『奇書の世界史 歴史を動かす"ヤバい書物"の物語』. KADOKAWA

―――

よろしければスキボタン(♡)タップ・コメント・シェアしていただけますと幸いです。

他にもSound Horizonの楽曲考察記事を書いています。

更新履歴

2023/04/17

初稿

2023/04/22

サムネイル変更

2023/04/29

図:現在のドイツにおけるテューリンゲン州・ザクセン州・ラインラント州 追加

図:『魔女に与える鉄槌』1669年版の題扉 追加

2023/05/02

歌詞引用元表記修正

2024/03/25

一部加筆修正

2024/04/25

一部歌詞引用について「※ルビは書き起こしのため誤差がある可能性あり」の注釈追記

2024/05/11

『魔女に与える鉄槌』章に加筆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?