航空大学校3次試験 操縦適性検査に向けて知っておいて欲しいこと

みなさん、こんにちは!

まず、航空大学校3次試験の操縦適性検査というものは本来、当日までどんな試験内容か知らされず、対策ができない試験になっています。航空大学校側も対策してきて欲しくないというのが本音でしょう。

そのため、この記事のタイトルには「知っておくべきこと」・「知らなきゃ損!」のようには書けませんでした。審査基準も公表されていない試験ですし、知っていても知らなくても、受かる人は受かるし、落ちる人は落ちるからです。

しかし、、、しかしですよ。ある程度知識を持っていたら、気持ちが楽になるんじゃないかな、勿体無く落ちてしまう人が減るんじゃないかなと思い、書き始めました。障害物競争の障害物は事前に知っておけば少し有利ですよね。

この記事は、大きく5つのテーマに分かれています。

飛行機の基本用語

試験の内容

巷で噂される審査基準

聞いた事がある対策法

飛行機の運動理解

操縦で気をつけること、コツ

1〜4は、ネットでも拾えるでしょうから無料とさせていただきます。5・6は、少々凝った内容になっているので有料となっています。

例えば、「自動車で40kmを維持しなさい」と言われたら、まずはアクセルを強く踏んで加速し40kmまで到達します。その後アクセルは離しませんよね。なぜなら車にはエンジンブレーキがかかるため、勝手に減速します。そのため、エンジンブレーキの抗力とアクセルの推進力の釣り合うところを探して踏み具合を調整します。さらに、上り坂であれば徐々に強く踏み、下り坂であればアクセルを弱めます。

このように、知っている人は自動車はこういう流れで運動するから、次はここに気をつけて、、、とより正確な運転操作へ理解を反映させることができます。5・6では、そんなお話をより詳しくしていますので、興味のある方は見てみてください。

飛行機の基本用語

初めに、これから飛行機に関する用語が出てきますので、それらの意味について押さえておきましょう。

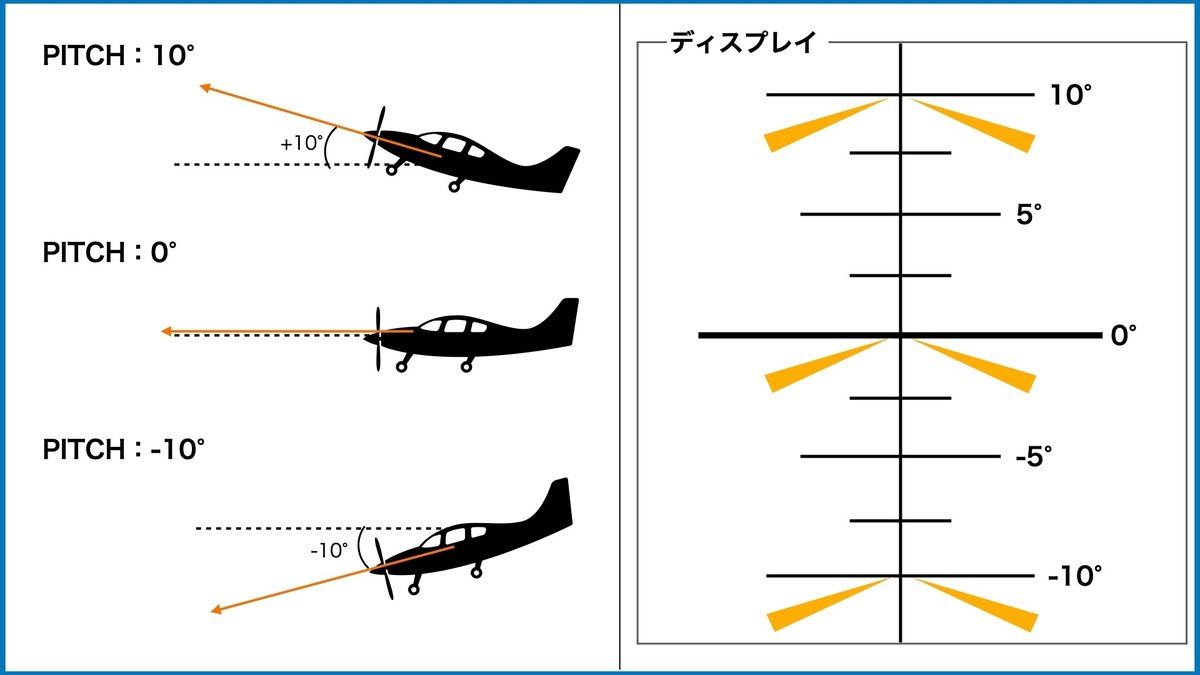

1. ピッチ(Pitch)

ピッチとは飛行機の進行方向に対する機首の角度になります。ここは航空力学などで詳しく学ぶと思いますので、ざっくり「機首の角度」と理解しておいてもらえれば良いです。

(本当は飛行機の経路角に対する機首の角度です)

以下の画像の左側では、外から見た時のピッチと飛行機の画像で理解しやすように示しました。右側は、機内のディスプレイ(SR22)でピッチ角の見え方を示しました。黄色の矢印?笠?のようなものを、操縦桿を押したり引いたりして、所望のピッチ角に合わせます。

SR22では、2.5°刻みで目安の線がディスプレイに引いてありますね。以下に、SR22のディスプレイの画像をCIRRUS JAPANから引用しました。この時は、ピッチは5°の状態です。ピンクの笠みたいなものは、Auto Pilotを作動させた時に出るものなので、通常は黄色の笠のみ出ます(矢?と言えば良いか、笠?と言えば良いか、、、伝わっていますかね?)。

以上、ピッチの説明になります。ピッチは上昇・水平・降下飛行の際に目安として使用します。

2. バンク(Bank)

バンク(Bank)とは、飛行機が旋回のために機体を傾ける角度(単位:°)のことです。バンク角が大きいほど急旋回、小さいほど緩旋回になります。

画像の上は、旋回する飛行機を後ろから見た図になります。図の角度がバンク角を示しており、15°の場合で紹介しています。

下半分は、ディスプレイで見た時のバンク角です。ディスプレイでは、10°・20°・30°・45°・60°で印が付いています。

ちなみに、60°旋回は2Gが体に働くことになります。

下の三角形が、現在のバンク角を示しますので、この三角形を所望のバンク角に合わせて操縦をします。

以上、バンクの説明になります。旋回の時に使用することと、計器の読み方を知っておきましょう。

操縦適性検査の内容

適性検査は、上昇降下と旋回の2種類が、それぞれ2回ずつ行われます。ひとつずつ流れを見てみましょう。

なお、この内容は過去にあった試験問題で、変更されることももちろんありますので、一例としておさえておきましょう。

1. 上昇降下

最初の水平飛行(ピッチ0°、バンク0°の姿勢)から、30秒ごとに上昇・水平・降下・水平の操縦を行います。時間は、ENTというボタンを押してスタートさせて、そろそろ30秒たったかな?とチラチラみます。

時間の流れと操縦を見ていきましょう。

① 00:00 ENTを押してタイマーがスタート。

② 00:00〜00:30 タイマースタート後に、ピッチ10°の上昇姿勢を作り30秒間キープします。

③ 00:30〜01:00 タイマーが"00:30"となったら「チェック」とコールしてピッチ0°の姿勢を作って、30秒間キープします。

④ 01:00〜01:30 タイマーが"01:00"となったら「チェック」とコールしてピッチ-5°の降下姿勢を作って、30秒間キープします。

⑤ 01:30〜02:00 タイマーが"01:30"となったら「チェック」とコールしてピッチ0°の姿勢を作って、30秒間キープします。

⑥ 02:00 タイマーが"02:00"となったら「終了」とコールします。試験官に止められるまで、そのまま水平飛行を続けます。

上記の流れを、2回行います。間に少し休憩があって、腕を休めることができます。

あくまで、一例ですので、年度によってピッチや水平・上昇・降下の順番等が異なる可能性があることに注意しましょう。

私の記憶では、順番がちょっと違ったような気がします。

① 00:00 ENTを押してタイマーがスタート。

② 00:00〜00:30 タイマースタート後に、ピッチ0°の水平飛行の姿勢をキープします。

③ 00:30〜01:00 タイマーが"00:30"となったら「チェック」とコールしてピッチ10°の上昇飛行の姿勢を作って、30秒間キープします。

④ 01:00〜01:30 タイマーが"01:00"となったら「チェック」とコールしてピッチ0°の水平飛行の姿勢を作って、30秒間キープします。

⑤ 01:30〜02:00 タイマーが"01:30"となったら「チェック」とコールしてピッチ-5°の降下飛行の姿勢を作って、30秒間キープします。

⑥ 02:00 タイマーが"02:00"となったら「終了」とコールし、ピッチ0°に戻して水平飛行の姿勢をキープします。試験官に止められるまで、そのまま水平飛行を続けます。

順番が違うだけでやることは同じなのでこんな感じと知っておきましょう。

2. 旋回

バンク20°、ピッチ5°の姿勢をキープした状態で、270°(年によっては360°?)旋回する試験です。

① ENTを押すか、「始めます」と言うか、何かの合図でスタートします。

(タイマーは関係ないため、ENTを押す意味がないよなと記憶が曖昧になっています。)

② 最初はheading0°を向いていますので、この状態からバンク20°、ピッチ5°の姿勢を作って維持します。

③ 次第にheadingが90°に向いていきますので、heading90°となったら「EAST」とコールします。

④ 次に、heading180°となったら「SOUTH」とコールします。

⑤ heading270°となったら「終了」とコールし、バンク0°、ピッチ0°の水平飛行の姿勢を作ります。

⑥ 水平飛行を続け、試験官の終了の合図で終えます。

上記の流れを、2回行います。間に少し休憩があって、腕を休めることができます。

あくまで、一例ですので、年度によってバンク角や何度旋回するかが異なることがあります。

過去の試験ではラダーは操作せず、操縦桿のみで操作します。

巷で噂される審査基準

この操縦適性検査については、基準が一切公開されていません。成績開示請求をしても、「合格 or 不合格」で点数なども分かりません。

そんな中、「ここを見られているんじゃないか?」という噂が流れています。「全くそこを見られていない」ことは無さそうというものをいくつか紹介します。あてにせずに、「ふ〜ん」くらいで聞いてください。

1. 操縦の正確性

ここは分かりやすいですね。例えば、ピッチが何度ずれていたか?何秒間ずれていたか?バンク角についても同様です。

30秒経ったタイミングでコールできていたか?EASTやSOUTHとコールできていたか。

一般的に、フライトシュミレーターはやや敏感です。通常の飛行機に比べ、操舵が諸元(ピッチやバンクといった数字)に反映されやすいです。

難しいのは分かっている中でも、どれだけ正確に操縦できるか、、、配点は分かりませんが0では無さそうですね。

2. 1回目から2回目への成長度合い

それぞれの試験が2回行われる理由を考えると、2つ仮説が浮かびます。

① 1回目と2回目の平均、もしくは良い方

チャンスが1回だけだと、ミスをしてしまうこともあるでしょう。そのため、2回チャンスをあげて、平均を取るか、良い方を採点するかといった仮説があります。

② 1回目から2回目への成長度合い

これは、1回目の操縦からどこがダメだったか、伸び代はどこにあるかを理解して2回目の操縦に反映することができるか、と言うもの。

訓練は約2年間あります。操縦も最初なんてものすごい下手です。それをプロのパイロットになれるように成長していかなければいけない。

成長率が高くないと、訓練期間では間に合わないこともあります。なので、1回目から2回目への成長度合いが見られていると言う説ですね。

これも、無いこと無いと思います。というのも、特段変わった採点方法では無いからです。どこの業界でもキャッチアップの遅い人は通用しなくなってしまいますから、ちゃんと自分で成長できる人は魅力的な人材でしょう。

しかし、1回目をわざと下手くそにするとか、変なことをするのはやめたほうが良いでしょう。あくまで操縦適性検査ですから、全力を尽くして試験官に委ねるべきだと思います。

3. 試験態度

これは、非常に1番2番に比べ抽象的ですが、あると思います。この受験生が学生になったときに、教えたいと思えるかな?というもの。

何も、不自然なことをする必要な全くありません。

例えば、

・ちゃんと挨拶する

・返事をしっかり大きな声でする

・真摯に試験に向き合う

とかでしょうか。ある種マナーの域ですが、良くて困ることはないので、最低限しっかりしておきましょう。

元気がない学生とか、教えがいがないですよね、、、

関わることで、清々しい受験生でいましょう。

聞いた事がある対策法

これは、私自身したことがないので、なんとも言えませんが周りでしてた人もいるので一応紹介しておきます。

X-Planeというアプリで飛行機の動きみたいなのを体験してみたようです。

ちょっと使い方がよく分からなかったのでなんとも言えません、、、

インストールしてみるのはタダなので、やってみるといいと思います。

飛行機の運動理解

さて、ここからは飛行機の運動について理解しておきましょう。冒頭の自動車の例でお話ししたように、先に知っておくと良いことがあるかも知れません。

例えば、ピッチをあげてキープすると、その後飛行機はどうなろうとするか?バンクを取り続けていくと、飛行機はどうなろうとするか?

航空力学に近い内容を、簡単に簡単にお伝えしておきたいと思います。

1. ピッチを上げた状態をキープするとどうなるか?

まず、この試験ではスラストレバー(Power)は触らないようです。推進力をコントロールするもので、車でいうところのアクセルです。そのため、推進力が一定のままピッチが上がった状態をキープした時について考えましょう。

水平飛行の状態からピッチを上げると、飛行機の揚力が大きくなり上昇を始めます。

(揚力とは、重力の反対向きに働く力で、飛行機を浮かばせるはたらきをします。)

ここまでは、想像通りだと思います。

そして、上昇を始めると、速度が落ちてきます(抗力の増加とエネルギー交換の関係です)。

本来、上昇する際は大きなエネルギーが必要になるため、パワーを足しますが、試験中は足しません。

そうすると、今持っている運動エネルギー(速度)から位置エネルギー(高度)に交換することになります。

そのため、「ピッチ角を上げると上昇を始めてその後、だんだんと速度が落ちる」流れになります。

では、速度が落ちたらどうなるのでしょうか?

ここから先は

¥ 600

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?