ドローンの飛行申請について

はじめに

特定飛行とかカテゴリー飛行とか、こんがらがったり、申請が面倒だなあ、と思う方も多いんではないでしょうか。私もその1人です。そこで、無人航空機の飛行の安全に関する教則や、国土交通省のサイト(無人航空機の飛行許可・承認手続のページ)を参考にまとめてみました。

なお、この国土交通省のサイトは頻繁に更新されていて、つい最近も2023年12月26日にカテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領の改正が行われていました。どういった改正だったかというと、レベル3.5飛行の新設に伴い、デジタル技術(機上カメラの活用)により、補助者・看板の配置といった従来の立入管理措置を撤廃するとともに、操縦ライセンスの保有と保険への加入により道路や鉄道等の横断を容易化する、という重要な改正でした。今後もドローン業界の発展・成長とともにこのページは頻繁に更新されていくと予想されます。仕事でドローンを使用する方はチェックしておいた方が良いと思います。無人航空機操縦士国家資格の学科試験の頻出範囲でもあるので、初心者で勉強中の方も、申請書類がどんなものなのかなど参考になると思いますのでチェックしてみてください。

※インターネット、ドローン専門の雑誌、古い書籍などで、特定飛行について間違った記載や古い情報のものが結構ありましたので、注意してください。

https://www.mlit.go.jp/common/001521484.pdf

1.特定飛行とは

教則(3.1.1 (2) 2)規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行))によれば、以下の、a.に掲げる空域における飛行、または、 b. に掲げる方法による飛行、のいずれかに該当する飛行 を「特定飛行」といい、原則として禁止されています。

a. 規制対象となる飛行の空域

(A) 空港等の周辺の上空の空域

(B) 消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域(緊急用務空域)

(C) 地表または水面から150m以上の高さの空域

(D) 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空(DID)

b. 規制対象となる飛行の方法

1 夜間飛行(日没後から日出まで)

2 操縦者の目視外での飛行(目視外飛行)

3 第三者または第三者の物件との間の距離が30m未満での飛行

4 祭礼、縁日、展示会など多数の者の集合する催しが行われている場所の上空での飛行

5 爆発物など危険物の輸送

6 無人航空機からの物件の投下

2.飛行形態

教則(3.1.1 (2) 3) 無人航空機の飛行形態の分類(カテゴリーI~III))によれば、以下の3つの分類があります。

a. カテゴリーI飛行

特定飛行に該当しない飛行のことで、航空法上は特段の手続きは不要。

b. カテゴリーII飛行

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させ

る者及びこれを補助する者以外の者(以下、「第三者」)の立入を管理する

措置(以下、「立入管理措置」)を講じたうえで行う飛行のこと。(=第三者の上空を飛行しない。)

そのうち、「カテゴリーIIA飛行」とは、以下の6つの場合の飛行のこと。

・空港周辺

・高度150m以上

・催し場所上空

・危険物輸送

・物件投下

・最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行

その他のカテゴリーII飛行を「カテゴリーIIB飛行」という。

c. カテゴリーIII飛行

特定飛行のうち立入管理措置を講じないで行うもの、すなわち第三者上空

における特定飛行を「カテゴリーIII飛行」という。

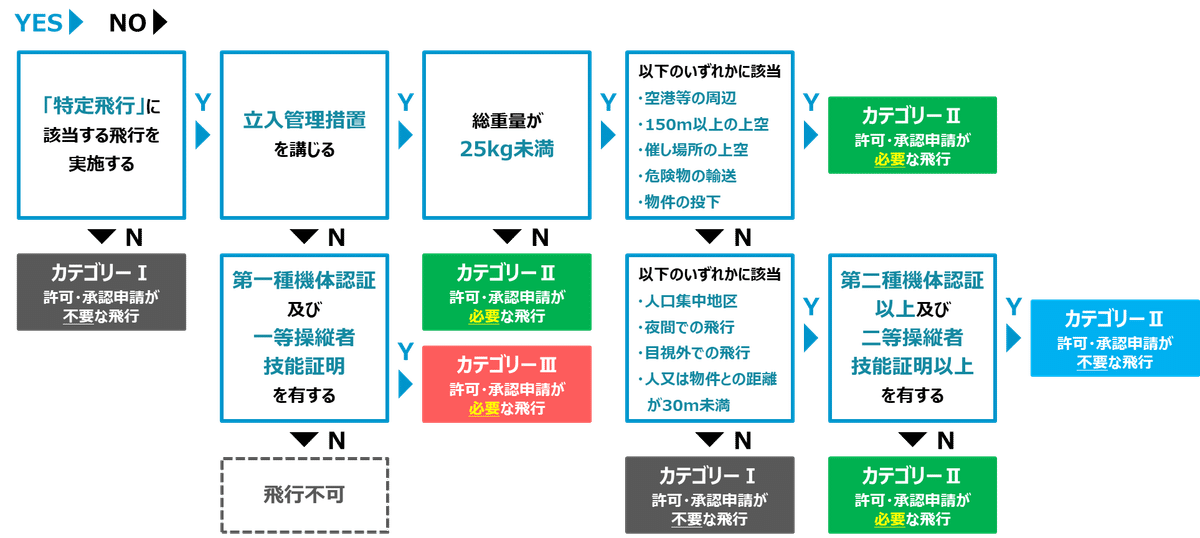

3.飛行カテゴリー決定のフロー図

4.操縦者技能証明

上のフロー図を見てもわかる通り、カテゴリーI飛行は、許可・申請は不要です(黒の部分)。また、カテゴリーIII飛行は、第一種機体認証と一等操縦者技能証明を有していない場合、飛行不可です(赤の部分と、点線で囲まれた部分)。単純でわかりやすいですね。

しかし、カテゴリーII飛行が複雑です。人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、第三者または第三者の物件との間の距離が30m未満での飛行、の4つの場合、二等操縦者技能証明を有していれば、許可・承認申請が不要になります(水色の部分)。しかし、この4つの場合、二等操縦者技能証明を有していなくても、国土交通省に申請し飛行許可・承認申請をとれば、飛行が可能です(右下の緑の部分)。その際に使うのが次の申請手続きです。なお、上記4つ以外の特定飛行は技能証明の有無に関係なく、飛行許可・承認申請が必要です(残り2つの緑の部分)。リスクの高いエリアでの飛行許可なので、審査には時間と手間がかかります。

5.申請手続き(個別申請・包括申請)

個別申請とは、特定の日・飛行経路におけるドローンの飛行が「1回だけ承認される」申請方法で、飛行スケジュールや飛行経路が確定したうえで行う必要があり、ドローンを飛行させるたびに許可申請を行わなければならないです。以下の7つの場合、個別申請しなければならないため、包括申請はできません。

・空港などの周辺の空域での飛行

・地表または水面から150m以上の空域での飛行

・人口集中地区(DID)内での夜間飛行

・夜間での目視外飛行

・補助者を配置しない(1人での)目視外飛行

・趣味目的での飛行

・研究開発(実証実験)目的での飛行

・イベント上空での飛行

一方で、包括申請とは、「一定期間に繰り返し飛行したい(期間包括申請)」または「複数の場所で飛行したい(飛行経路包括申請)」といった場合に、一度の申請で許可を得ることができる方法です。

6.DIPS 2.0(ドローン情報基盤システム2.0)

飛行許可証が発行されれば、飛行して良いわけではありません。DIPS 2.0に飛行予定を記載する必要もあります。このシステムでは自分が飛ばすエリアで他にどういった飛行計画が出ているかなども検索できます。

飛行計画を通報せずに特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金が課されますので気をつけましょう。

(おまけ)DJIのドローンの場合

最もシェアが高いDJIのドローンは、国土交通省の規制区域よりも広域の規制をかけているため注意が必要です。飛行制限空域、高度制限空域、許認可空域、警告空域、強化警告空域の5種類の規制エリアがあり、規制を解除しないと、飛行が制限されたりします。特に空港周辺での飛行は避けた方が良いでしょう。

(おまけ)現時点での機体認証機

2024年1月13日時点で第一種型式認証を取得したドローンは、ACSL社のPF2-CAT3のみです。その他、イームズロボティクス社のE600-100、プロドローン社のPD6B-CAT3が審査中です。

第二種型式認証を取得したドローンは、ソニー社のAirpeak S1のみです。その他、イームズロボティクス社のE6150TC、ドローンワークシステム社のEGL49J-R1、エアロセンス社の垂直離着陸型固定翼(VTOL)のエアロボウイングが審査中です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?