多摩六都科学館 @東京

西東京にある科学館。最寄り駅は花小金井駅。

館内は体験型の展示が多い。

展示室1「チャレンジの部屋」

受付からモアレを説明した廊下を通り抜けた先に広がるフロア。

こちらは周期表。現物ではなく、その元素が含まれている代表物を展示してあるタイプだ。下の方の放射性元素には、名前の由来となった人物の写真や、地域の紋章が飾られている。こちらはMc(モスコビウム)の由来、ロシアのモスクワ州の紋章と

Db(ドブニウム)の語源である同じくロシア、モスクワのドゥブナ(Дубна)の紋章。

余談だが、元素の由来と言語が好きな方は、『元素単』という本をオススメする。

また、この周期表は第7周期の下に最外殻電子のモデル、左右に周期が書いてあり、直感的に分かりやすい表になっている。側には手書きで原子番号20番までの元素の解説が書かれた資料が置いてある。

少し奥に進むと、なんとムーンウォーカーがある。ムーンウォーカーだ……!!!

ムーンウォーカーとは、月の重力下での運動能力を疑似体験できる機械である。私が訪れる科学館ではあまり見かけない。体重を測定することができるアーム付きの椅子に座り、地面を踏みしめることで、地球にいながら重力1/6の月面にいるように跳躍力がぐーーんとアップする。

しばらく前をうろちょろしていたら、やりたいオーラが出ていたのか科学館のお姉さんに声をかけていただいたため、童心に帰り幼稚園生ぶりの月面旅行を楽しんだ。

こちらは宇宙開発のコーナー

月面基地計画の模型である。スイッチを押すと該当箇所が光る。

おなじみの地球と他の惑星での1㎏の感じ方の違いを体感できるおもりも近くにある。

月開発ということで、月から採取した自然物(模擬砂)から3種類の方法で作成された材料が展示されている。

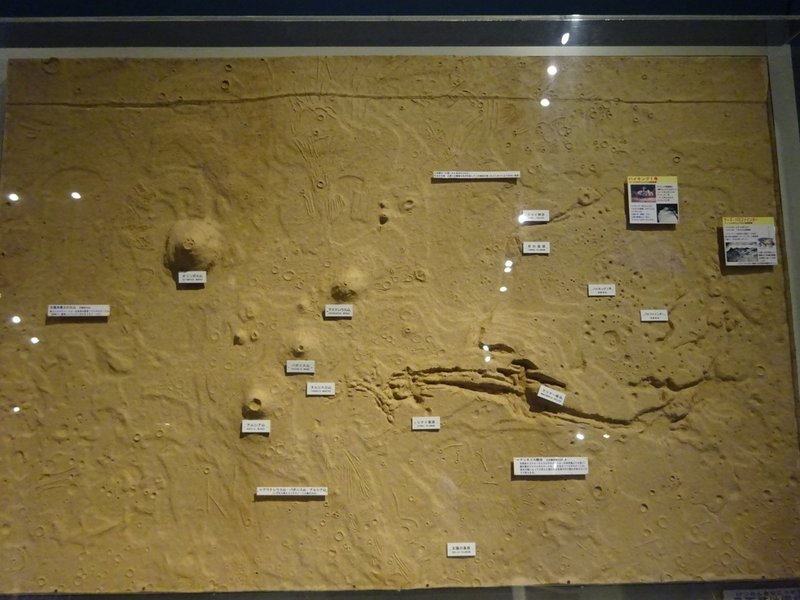

ところ変わってこちらはメルカトル図法による火星の表面。標高約27㎞のオリンポス山が雄大にそびえたつ。

これはスペースシャトルを再現した遊具。中に入ると管制室のようなところから声が聞こえてくる。さすがに大人の私は上までは登れず、下から眺めるのみとなった。

宇宙線検出器

ピチューン!という音と光の軌跡から来たことを知らせているスパークチェンバー。実験的観測には不向きだが、視覚的には面白いものである。

これは、身の回りの物にQRコードがつけられており、それを専用のコードリーダーにかざすことでその物体の構成元素が表示されるものである。

こちらはパラボラの仕組みを説明する、焦点に穴が開いた双曲線形をしたゴルフ台。どこに球を投げても、その放物線の焦点に開けられた穴に球が落ちていく。

写真にはないが、ジャイロ効果を体感するコマや、Al,Cu,ステンレスなどの金属の板が並べられた机に、電極、磁石を繋げて誘電性や磁性を調べるところがあり、身近な科学を楽しく体感できるエリアであった。

展示室2「からだの部屋」

名前の通り体の仕組みをみるエリア。

反射神経を測定する機械、嗅覚の仕組み、栄養バランス、体内の血液量を視覚的と重量で感じることのできるペットボトルなどの人体にかかわるものと、他の生物に関することが纏められている。

この写真は、自転車を漕ぐときの腸骨から足の先の骨の動きまでを動きに合わせてスクリーンに写す。

下の展示は他の生物の視覚を体験するもの。複眼、魚眼、犬の視覚を疑似体験できる。

展示室3「しくみの部屋」

内部が見えるようにしてあるピアノ(見切れている左)。ピアノを弾いたことのある方にはおなじみだと思うが、鍵盤を押すとハンマーが弦をたたく仕組み、ダンパーペダルとソフトペダルを踏んだ時の様子を弾きながら観察できる。わざと線を1本切っており、音が変化しているところもある。

時計

クオーツ時計や、柱時計、天文精密日時計の仕組みについて説明がある。こちらについて詳しくは明石天文台のお話をするときに語りましょう。

浮遊コマ

磁場を利用して空中で回転するコマ。コイルに流された電流から発される磁気ポテンシャルで位置を安定させ、フレミング左手の法則より、コマの回転方向へ常に力を与えている。

リニアモーターカー

磁石の引力と斥力を利用した車両、リニアモーターカー。自分の手でS極N極を切り替えて走らせるモードと自動運転モードがある。

発電

街の模型をみながら、自転車を漕ぐことで運動がエネルギーに変化し、街中に電力がいきわたる様子を体験できる展示。発電量により家の灯りがついたり、電車が走ったり、観覧車が回る。

タービン

タービンの説明が後ろのスクリーンに映されながら手前の模型が動く。ジェットエンジンの仕組みが視覚的に分かりやすい。

展示室4「自然の部屋」

昆虫標本、魚がずらりと並ぶエリア。

ナガサキアゲハが好き。

生き物にはあまり詳しくないので割愛。

展示室5「地球の部屋」

多摩地区の地形の模型がある、地域のエリアと、地球の内部についての展示があるエリア。

多摩地区の標高と東京に流れる川の石の差を見ることができる。

化石、宝石、地底で水晶ができる仕組み。

地球内部で起こる現象を詳しく説明したエリア。化石や地層による岩が多い。

そのほかに、石鉄隕石、石質隕石などの地球外からの飛来物についてもある。

プラネタリウム

1億4000万個の星を映し出すCHIRONⅡ。大型ドームとしては世界で初めての高輝度LED光源を採用、緯度、日周、歳差、架台の4軸同時対応した光学式プラネタリウムだ。

ドームの形状は直径27メートル、一方向傾斜型のドーム。椅子を倒すことができる。

星の姿が全体的に明るくくっきり見え、CHIRONⅡの持ち味である18等級までの星々が天球を覆う景色に心が震えた。

プラネタリウムを下からみると根元に確認することのできる、惑星を照射する機械。MERCURY,VENUS,MARS,JUPITER,SATURN,とある。

プログラム『冬から春へ』を解説員の方が説明で鑑賞した。

主な内容は、今の季節に見ることができるオリオン座、おおいぬ座、こいぬ座を中心とした冬の大三角とその周辺の星座である。各星座の1等星と、ゴメイサが「涙ぐむもの」といったようなその言葉の意味についてもお話ししてくださった。

今一番ホットな話題であるベテルギウスの等級について、この星空は明日見ることができないかもしれないとお姉さんが話していたのが印象的だ。

ギリシア神話にあるオリオン座がさそり座から逃げる神話をプラネタリウムの時間を経過させながら説明してくださった。

そして春の星座、しし座。天空に浮かぶ黄道12星座の一つであるハテナマークを逆さにしたように見える頭部をもつ獅子の姿。それを中心にかに座、おとめ座、周辺の星座を星図を使って説明していた。

線、星図交互の表示で、実際の星空で星座を探せるようなポイントを教えてくださるのでとても分かりやすい。「クジャク座って言いにくいよね…」という解説のお姉さんの言葉に少し笑顔になった。

ゆっくりとした簡単な解説のため、星座初心者にもおすすめだ。

全体的に、はまぎんこども宇宙科学館を小さくしたような科学館であった。

★基本情報(2020/2)

入館料: 入館のみ→520円、+プラネタリウム→1040円

フロア:B1~2F

設備:カフェ、トイレ、コインロッカー大小(100円返却式)、ミュージアムショップ、カフェ

アクセス:西武新宿線、花小金井駅から徒歩15分

HP:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?