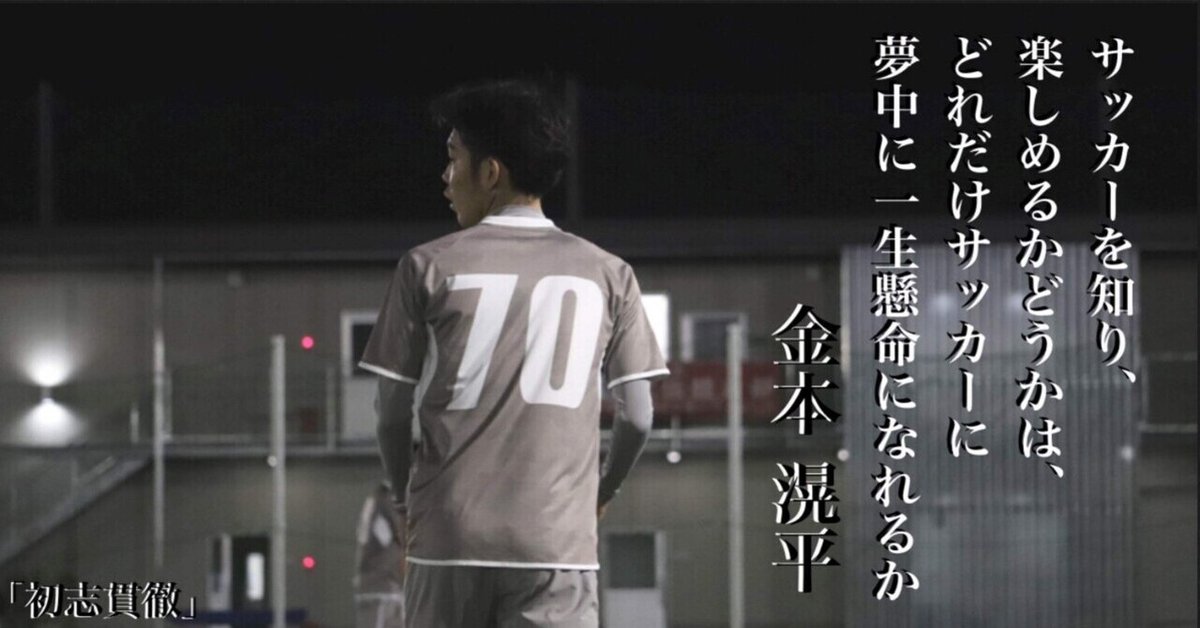

「初志貫徹」3年・金本滉平

上智大学体育会サッカー部3年の金本滉平です。

今回の部員ブログのテーマは、「これまでのサッカー人生と今シーズンの目標」ということなので、そのテーマに沿いながら書き進めていきます。

幼稚園の頃からスタートした自分の今までのサッカー人生を振り返ってみると、悔やまれるのは中学生時代の3年間であり、転機となったのは高校生時代での3年間であることは間違いありません。

小学生時代の6年間を振り返ると、毎日ひたすら練習していました。チームの練習に加えて、別のサッカースクールに通ったり、家の前にマーカーを置いてドリブルの練習をしたりしてました。

その結果、サッカーは上達し、上学年の試合に出させて貰えたり、新聞や雑誌に掲載されたり、地区選抜に選ばれたりもしました。

しかし、地区選抜の活動では、自分より上手い選手ばかりで、自分は活躍するどころか、足を引っ張らないようにすることしか出来ませんでした。

その頃の自分は、地区選抜チームでの活動よりも、自分が中心となって、活躍出来る自チームでの活動の方が楽しいと感じていました。

その影響もあり、中学での3年間は自分が中心となって活躍出来る環境を選んでしまいました。

それが後悔の選択です。後に「サッカー観」で周りと差を感じるきっかけにもなりました。

中学生になると、サッカーが上手い選手はクラブチームに集まるので、そこである程度「サッカー観」を身につけられる環境は増えます。しかし、自分は中体連のサッカー部。その実情は、サッカーが上手くなりやすい環境ではありませんでした。

質よりも量の精神の下、地獄の走り込みに加えて、夏休みは週7で朝から晩までの約10時間の練習。給水もろくにさせて貰えない状態でした。練習中は、どうしたら最後まで体力を温存できるかとかしか考えていませんでした。

そんな中で上手くなれるはずがないのは自明であり、何よりも楽しくありませんでした。ここでの3年間は非常に勿体ない時間だったと思います。

小学生の頃、一緒にサッカーしてた仲間は、柏レイソルやジェフ千葉、その他強豪クラブで切磋琢磨していて、自分との差が天と地くらいに開いてしまったことが、悔しくて悔しくて仕方ありませんでした。

この経験から、高校生になったら、レベルの高い環境でサッカーをしたいという気持ちになり、専修大学松戸高校に進学することにしました。

高校では周りの選手達が僕よりも遥かに上手い選手ばかりだったので、サッカー観を得る良い機会になりました。ドリブルやフィジカルなどの個人技よりも、状況判断とボールコントロールがサッカーにおいて大事であり、それらをベースにしているから、個人技が生きるということを身を持って体感しました。

高校3年間でサッカーの楽しさや難しさを知り、サッカーが上手くなりたいという感情が芽生え、サッカーが最も上手くなった3年間と言えます。

これが「サッカー」なのかと感じた3年間でした。

大学にもなると、競技人口が縮小され、本当にレベルが高い人だらけになります。都リーグ2部の上智大学でさえ、Jユース出身者や全国大会出場常連校出身者が沢山います。そんな環境下でドリブルなどの個人技「だけ」では無に帰すことを高校の時以上に痛感しています。1vs1が強い、シュートが上手い、フィジカルが強い、そのような武器「だけ」は大学では通用しません。これは紛れもない事実なので、この認識は持つべきだと思います。

サッカーは11人で行うスポーツであることを考えると、本当の個の能力とは、チーム全体がどうしたらスムーズにボールを回せるのか、どうしたらボールを保持しつつ前進出来るのか、どうしたらゴールに結びつくポゼッションが出来るのかなどを、それぞれの状況で瞬時に判断し、それをスムーズに実行できる能力、もっというと周りを動かすことが出来る能力なのではないかと思います。

そうしたサッカー観にプラスして、フィジカルであったり、ドリブルがあるから脅威になるのであって、それがプレイヤーの個性になるのです。

サッカー観と言われるような部分を磨き、実行するためには、状況判断を素早くするための基礎基本的な技術が非常に大切だと思います。

ボールに対する立ち位置、ボールを止める時の体の向き、ボールを止める能力、ボールを蹴る能力などの基礎基本技術については、完璧な人はいないはずなので、突き詰め続けることが出来るはずです。

今更基礎?と思う人もいるかも知れないけれど、その基礎が状況判断を簡単にして、それをスムーズに実行出来る助けになるのです。

今年の個人目標は、A2からA1に上がることです。そのためには、サッカー観を身に付ける必要があります。そして、そのサッカー観を身につける助けになる基礎基本を徹底していきたいです。結局、地味なトレーニングが1番上手くなると思います。

そうすることでサッカーをもっと知れるだろうし、サッカーをもっと楽しめると思います。

サッカーを知り、サッカーを楽しめるかどうかは、どれだけサッカーに夢中に一生懸命になれるか、どれだけ思考し続けられるか、どれだけ上手くなりたいと思えるかではないかと思っています。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

次は、選手権優秀選手の菅雄太郎くんです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?