2023年4月のよんだ みた きいた

4月もあっという間に終わってしまった。

ただ4月に入って一つ良かったことは、季節が巡ったことによってまちなかが華やぐこと。特に藤の花がきれいだ。僕は藤棚で管理された藤よりも、野生の藤が好きだ。田舎道の雑木林に野生の藤がぽこぽこと紫の花を咲かせている。何度もそれを見つけることができてうれしかった。

村上春樹の新刊は発売日翌日に購入したがまだ読み始めたところ。5月のこのページで紹介したい。昔から好きだった作家やミュージシャンが、現役バリバリで新作をリリースしてくれる世界にいられることに感謝したい。ナショナルもファイストも素晴らしかった。力をもらう。

ーー

よんだ

「よんだ」のゆるルール

・初めて読んだ本であること

・最後まで読み通した本であること

・買った、借りた、紙、電子は気にしない

1.バンド論/構成・文 奥野武範

胸が熱くなる。「バンドとは何か」に決定的な答えはない。それぞれのバンドに、それぞれのバンド論。

小学校5年生の時にヒロトとマーシーに出会ってから(それ以前から家では流れていたが、意識的になったのはこのころ)、ずっとバンドに夢中だ。バンドを組んだこともあるし、バンドができなくなってからは1人で活動してバンドの面白さと難しさを実感したこともある。

そして、今の仕事もある意味バンド的な側面がある。メンバーはどんどん増え、演奏するヴェニューはどんどん大きくなっていく。いままでは50人しか入らないような小さなライブハウスだったのに、最近は市民ホールくらいの大きさになっている。だからと言って、このまま武道館を目指すのか、東京ドームを目指すのかというとそれも違う。Air Jamのように、自分たちが主催して演奏もするようなポジションになれるか。

2.「能力」の生きづらさをほぐす/勅使川原真衣

チーム論、人材論のもやもやを解きほぐしていく良書。とても共感できた。この本は長く読み継がれていってほしい。

いままでは、自分がプレイヤーとしてどう動くかしか考えてこなかったが、去年からメンバーが全力を出せる環境をどう作るかに腐心している。そんなタイミングでこの本に出会えて良かった。

「未来の自分が子供たちと対話する」という設定は、哲人と青年の対話録という哲学書のフォーマットに準じているのだが、とはいえ子供たちがクレバーすぎないか?という点は少しだけ気になった。もちろん一人称で書き続けるより圧倒的にわかりやすくなっているし、そこを気にしてもしょうがないのだが、もう少しだけ工夫ができるような気もする。どうすればよかっただろう。

ーー

みた

「みた」のゆるルール

・初めて見た/観たコンテンツであること

・リアルorオンラインは気にしない

・映画、展示など広義の"みた"

1.猪熊弦一郎展「いのくまさん」/茨城県近代美術館

「いのくまさんはたのしいな」というコピーに全て表れている。

はじめての茨城県近代美術館、広々とした空間が素晴らしかった。目の前に千波湖を望みながらのテラス席も極上。展示を見るだけでなく、美術館そのもの、土地そのものを味わうにおいて、茨城県近代美術館は良かった。

猪熊さんの物販がずるい。めちゃくちゃ買ってしまった。美術館のショップで数万円使うのは初めてな気がするが、一切後悔なし。

2.アフター・ヤン/amazon prime

コゴナダ監督の作品を見るのは2作目。前作の「コロンバス」はハンモックの手がける音楽や静かな映像が素晴らしかった。今作は未来が舞台だが、静けさはそのままにスケールが大きくなっている。

彼の作品には、あまり意識してこなかった「アジア人であること」をふつふつと自覚することができる。それは新しい感覚だった。そうか、僕もアジア人なんだ。

それにしてもA 24が作る作品は良いものばかりだ。相当依存している。

3.イニシェリン島の精霊/Apple TV

とんでもない作品だ。おっさん同士のいさかいがだんだん大きくなっていくだけなのだが、それがとんでもないのだ。見ている側の頭がおかしくなっていく。これはなんだ、いま何を見せられているんだ?

時代も国も状況も違うのになぜここまで胸に迫るのか。共感性があるのか。「スリー・ビルボード」も"オリジナル"だったが、この作品はさらに"オリジナル"を感じる。マーティン・マクドナー監督の作品は今後も追いかけていきたい。

それにしてもアフター・ヤンもこの作品も、コリン・ファレルの演技が素晴らしかった。特に今作は「人間としての軽薄さ」が浮き彫りになった演技。どうやってるんだろう。

4.わたしは最悪。/amazon prime

自分は何者かになれることができる。私は他の人とは違う。

何も主体的に選んでいないくせに、プライドは高い。なまじインプットはたくさんしてきたから、それなりにチヤホヤもされる。

そんな20代を過ごしてきた身としては、グザグザと胸を抉られるような映画だった。映像も音楽も素晴らしく、リアルとフィクションの行き来もちょうどよかった。

オスロ、良い街そうだな。いつか行ってみたい。

ーー

きいた

「きいた」のゆるルール

・初めて聞いた/聴いたコンテンツであること

・購入orサブスクは気にしない

・心が動き数回繰り返して聴いていること

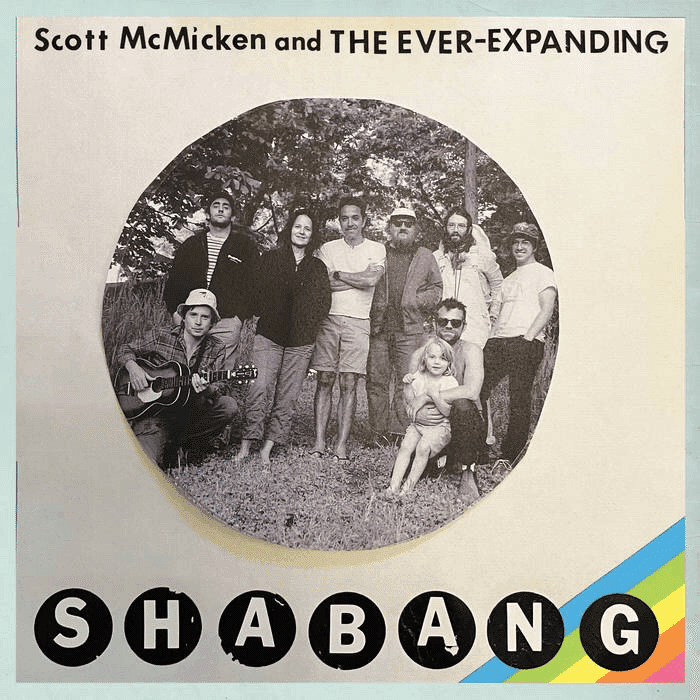

1.Shabang/Scott McMicken and THE EVER-EXPANDING

2021年に活動休止したバンドDr.dogのフロントマン、スコット・マクミッケンが、新たにバンドを組んだ作品。ああ、こんな楽しそうに音楽を鳴らしてくれるんだ。彼の朴訥としたボーカルと、ざっくりした演奏がとてもマッチしている。ワールドミュージックを背景に、彼だけが鳴らせるオルタナティブロック。

2.Military Applications /dd Toby Leaman

同時期に、Dr.dogのもう1人のフロントマン、トビー・リーマンもソロ作をリリース。こちらは電子音も多めで、Dr.dog直結のサウンドになっている。Dr.dogの凄さは、この2人のフロントマンを擁しているところだったので、それぞれのソロ作は嬉しいんだけど、ちょっと寂しさもある。

3.Things Take Time,Take Time/Courtney Barnett

スレーター・キニーのカバーアルバムを聴いていたら、とびきり素晴らしいアレンジが飛び込んできて、一気にコートニー・バーネットのファンになった。このアルバムを爆音で聴きながら4月の街なかを車を走らせていると随分気持ちが軽くなる。

佇まいも素敵だ。彼女の佇まいは、日本でいえば柴田聡子さんのような感じか。軽さと芯の強さがある女性アーティストに僕は惹かれる。

4.Multitudes/Feist

ファイストの新譜がいつの間にか出ていてびっくりした。そして、1st、2ndの超名盤を超えるような素晴らしい作品。ファイストの持つ妖艶さや変幻自在さと、シンプルな構成の対比とバランス。

一曲目だけはダーティー・プロジェクターズとビョークのようだったが、二曲目以降の展開が好きだ。

5.First Two Pages of Frankenstein/The National

ナショナルは2007年からのファンなので、もう15年以上の付き合いになる。まだ3回くらいした聞き込んでないのでまだ確定はできないが、このアルバムはいいぞ。最新作が最高傑作になれるなんて素晴らしいバンドだと思う。

スフィアン・スティーブンス、フィービー・ブリジャーズ、そしてテイラー・スウィフト。ゲストはもちろん豪華だが、タイトなドラム、スケールの大きなギターフレーズ、そしてマット・バーニンガーの渋いボイスなど、ナショナルらしさも全開だ。

ナショナルは本当に特別だ。

ーー

4月はいろんな作品と出会えて良かった。忙しい日々を言い訳にせず、たくさんの作品と出会える自分でありたい。5月も楽しみだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?