心房細動とDOAC

https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2016/PA03204_04

日本ではAF推定患者数は100万人以上とも言われており、80歳代では男性では4%、女性では2%以上である。日本では2020年で患者数100万人ともいわれる。

2003年の日本循環器学会疫学調査によると,心房細動の有病率は60~69歳で1.0%,70~79歳で2.1%,80歳以上で3.2%。

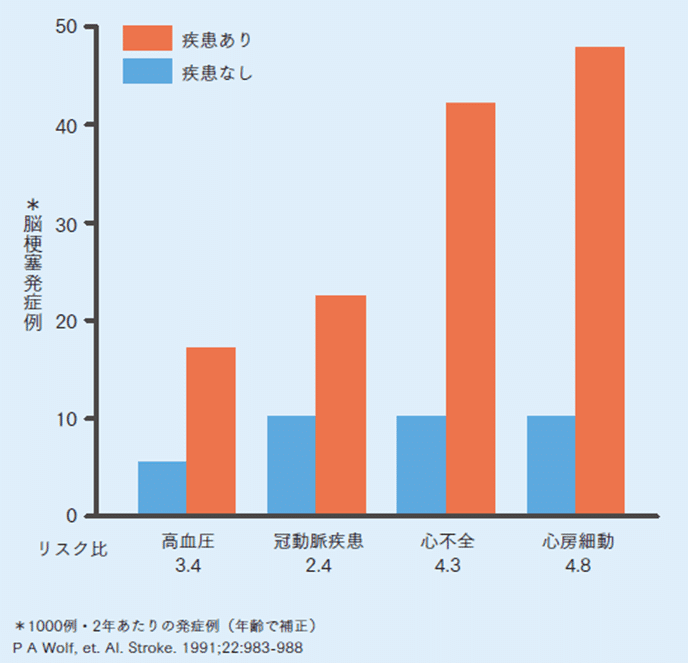

AFによる脳梗塞リスクは約5倍。

隠れ脳梗塞による認知症で、認知症リスク1.4倍。

非弁膜症性心房細動 (NVAF) の存在は心原性塞栓症のリスクを高め、その後のQOLを大きく低下させる脳梗塞の発症リスクは約5倍であり、血栓の90%以上が左心耳由来であり、2020年の循環器関連ガイドラインの改訂に伴い、CHAD2スコア1点以上でDOAC推奨となっている。

・DOACによる出血については、ワルファリンに対して

RE-LY試験:ダビガトラン110mg群で2.71%/年、ダビガトラン150mg群で3.11%/年

ROCKET-AF試験:リバーロキサバン群で3.6%/年

ARISTOTLE試験:アピキサバン群で2.13%/年で大出血が認められ、

4人に1人はDOACが継続できていない。

・患者はサラサラのリスクを正しく認識出来ていないことが多い。

HAS-BLEDスコア3では大出血の年間発症率は3.7%、3年の累積発症率は10.7%、HAS-BLEDスコア4では、大出血の年間発症率が8.7%、3年の累積発症率は23.9%と、4人に1人が出血を経験する可能性がある。

HAS-BLEDスコア

出血リスクの推定方法としてはHAS-BLEDスコアが有用であり、出血リスクの高さは抗凝固薬中止の理由にはならない。

HAS-BLEDスコア3点以上、低体重(<50kg)やBMI<18.5、抗血小板薬の併用が、出血リスクとの関連が高い。

3点以上でハイリスク

DOAC 4種類の使い分け

〇メリット

・ビタミンK拮抗薬(VKA)のワーファリンと異なり、トロンビンやⅩa因子を直接阻害するため食事による影響がない

・服用後効果発現が速く、効果減弱も1-2日と短い

・頭蓋内出血リスクも低い

・PT-INRなどのモニタリングが不要(出血/虚血時は例外)

〇デメリット

・CYP3A4代謝やp-糖タンパクとの競合に注意が必要

・薬価が高い

・Ccr<30でプラザキサ、他3つはCcr<15で禁忌。

・MSを伴う心房細動、機械弁では推奨されていない

※MS聴診:Ⅰ音亢進、Ⅱ音の後にOS、OSに続いて拡張中期の低温ランブル

・DOACは飲み忘れるとすぐに(内服後12~24時間で)治療効果が消失してしまうので、1回忘れるだけでも危険。また、飲み過ぎてしまっても拮抗薬がない。

・治療効果をPT-INRなどでモニタリングできない薬剤でもあるため、アドヒアランスに不確実性のある高齢患者への処方はより慎重に判断する必要がある。

・透析患者では原則禁忌(ワーファリンも)。透析患者は週3でヘパリン使ってるので、基本は内服のサラサラは不要。例外は、脳梗塞既往と機械弁。

トロンビン(第Ⅱ因子)阻害:ダビガトラン(プラザキサ®)

Ⅹa阻害:リバーロキサバン(イグザレルト®)、アピキサバン(エリキュース®)、エドキサバン(リクシアナ®)

リバーロキサバン(イグザレルト®)

利点:1日1回、日本人では低用量の15mg、細粒あり嚥下障害でもOK

エドキサバン(リクシアナ®) ※日本発:江戸キサバン

利点:1日1回、DVTに対し唯一予防保険承認得ている。

エドキサバン15mgは、CKDやフレイル、サルコペニアなどで転倒リスクの高い高齢者AFの治療の選択肢を増やす可能性がある。

アピキサバン(エリキュース®)

利点:年齢・腎機能・体重で減量基準が明確。

腎排泄が最も少なく米国ではCCr<15の患者にも2.5mg 1日2回で使用可能。

消化管出血が有意に少なく、既に1日2回の内服がある高齢者などにはおススメ!

欠点:1日2回

ダビガトラン(プラザキサ®)

利点:中和剤が唯一存在する

欠点:1日2回、腎機能低下例では減量・中止。

消化管症状の副作用が多く、ほぼほぼ使われていない。

AF患者におけるDOACと併用薬剤の注意点

アミオダロン(アンカロン®:マルチチャネル遮断のⅢ群抗不整脈薬)、フルコナゾール、RFP、フェニトインとDOACの併用は、単剤で用いた場合に比較して大出血リスクが有意に高い。

一方、アトルバスタチン、ジゴキシン、エリスロマイシンorクラリスロマイシンと併用した場合は、有意に低い。

ベラパミル・ジルチアゼム、シクロスポリン、ケトコナゾール、イトラコナゾール、ボリコナゾールでは、有意差なし。

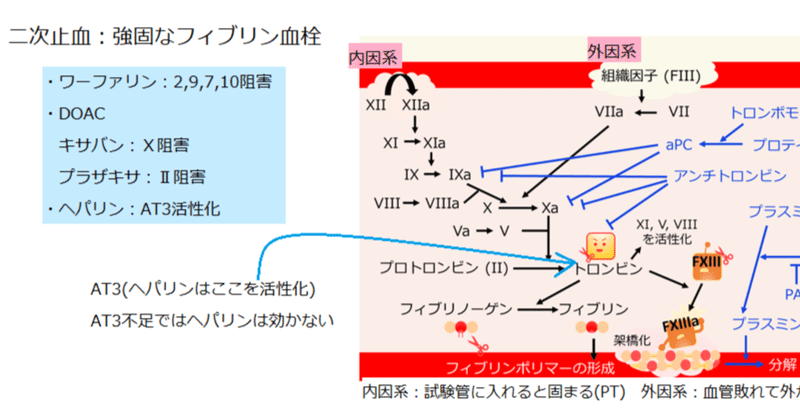

ワーファリンとヘパリン

ワーファリンはDOACと違って効果減弱にかかる期間が長いので、1回飲み忘れてもさほど問題なし。

術前休薬は5日前からは必要。

●ワーファリンのモニタリング

指標:PT-INR(プロトロンビン時間国際標準比)…第Ⅶ因子を見ている)。正常は1.0。

・脳梗塞ー:PT-INR 1.6~2.6 なるべく2目指す

・脳梗塞+:70歳以上は≧2、70歳未満は~3までOK

・NVAF患者:70歳以上は1.6~2.6、70歳未満は2~3

・VAF患者(MSと機械弁):必ず2以上 2~3

※PT-INR >1.7だと脳卒中のt-PA療法の適応外

[外来]

2.5~3.0mgから初めて2日間入れてloadingし、その後2.0mgに減らす。

[入院]

ヘパリンbrifge+ ワーファリン

APTTとPT-INRを見ながら、PT-INRが1.6超えそうになったらヘパリンを切る。

ヘパリンのモニタリング指標:APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)…Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻを見ている。正常は約30~40秒。

[禁忌]

内服はできるが食事を止めている人…VitKの摂取が足りずにPT-INRがとても伸びる。PT-INRは、抗菌薬使用や感染症でも伸びる。

→入院している急性期の人は、ワーファリン止めた方が良い。

妊婦さんとPE

ピルによる薬剤性PE/DVTは増えている。

エストロゲンが原因なので、Dダイマーは定期的に測定するようにする。

けど、妊婦さんはワーファリンもDOACも禁忌なので、

ヘパリン皮下注5000単位 1日2回 毎日 などで対応が必要。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?