こんなのもあるから困ってしまう…

昨日はタイピング室のコーディネーターのおばちゃんの話をしました。

日本語の記事なので、彼女の仕事からして「コーディネーター」

という単語が一番しっくりくるかなと思い、

そう表現したのですが、

現地での彼女のポストの名称は

「Supervisora【スペルヴィゾーラ】=監視員」だったか

なんだったか覚えていないのですが、

最低限

「coordenadora【コオルデナドーラ】(直訳するとコーディネーター)」

でなかったことだけは確かです。

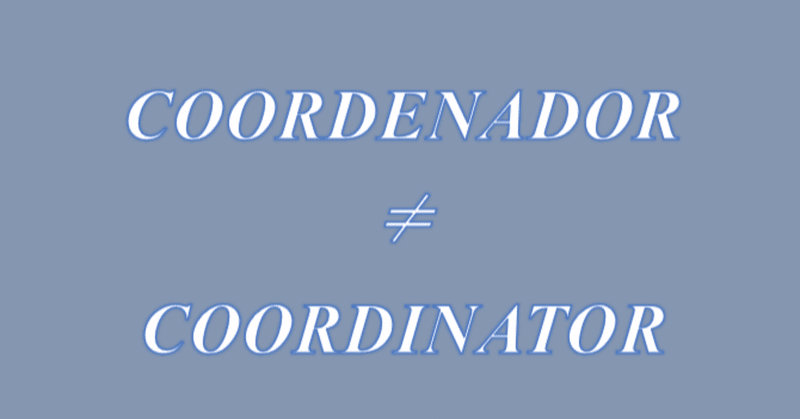

というのも、ポルトガル語の

「coordenador【コオルデナドール】」という単語は、

英語の「coordinator」同様に、

「coordenar【コオルデナール】」動詞 = ”to coordinate"」

から派生したという点では

「coordinator」に匹敵する単語ではあるものの、

実際の意味はというと、

英語の場合のような「調整役」的なものではなく、

「総支配人」のような、グループのトップを指すものなのです。

*****

ある時私は、

アンゴラ共和国の地雷除去に関する事前調査に参加しました。

あ、事前調査ですし、通訳ですし、ダイアナ妃でもないので(笑)、

地雷原に足を踏み入れたりはしていません。

当時は 国連人道問題調整事務所

(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: OCHA)が

アンゴラの地雷除去に係る調整を行っており、

地雷原の多い各地に現地事務所と

現地人「コーディネーター」を置いていたんです。

人選は現地自治体に任せ、「コーディネーター」は、

自らの管轄区域で活動する各国の地雷除去NGO等の

振り分けや進捗状況の把握を行い、

本部に報告を上げるという役割の人員です。

OCHAの共通言語は英語ですから、

各自治体に事務所スペースの確保と

「coordinator」の人選・配置をお願いしました。

すると、何が起きたか。

・

・

・

*****

私たちは、いくつかの現地事務所を訪問して、

現況についての聞き取りを行うことになりました。

ある現地事務所には、

「今、現場から戻ってきたところです」

という、

地図や現場用チェックシートを抱えた

若くてきびきびした青年が、

「私がこの事務所の『コーディネーター』です」

と言って、事務所とは名ばかりの小屋に通してくれました。

そして、

現状について、いろいろ話を聞いて

とても有意義な訪問となりました。

一方、

次の現地事務所を訪れてみると、

冷房がガンガン効いた「コーディネーター室(=所長室)」から

ビシッとしたスーツ姿で出てきた人物が、

最初の事務所と同様に

「私がこの事務所の『コーディネーター』です」

と言います。

面食らいつつ、現場のことを聞いてみると、

何を聞いても

「それは現場へ行ってお聞き頂ければと」

の一点張り…。

「ご自身は現場へは行かれないのですか」

と訊ねてみれば、

『何を馬鹿なことを聞くんだ、コイツらは』

と言いたげに

「私はこの事務所の『コーディネーター』(所長)ですから」

と…。

要は、これ ↓ は関係ない拾い物の写真なので実際とは異なりますが、

イメージとしては、この手前の2人(なんなら全員)が、

それぞれの現地事務所で

同じポストに就いていたような様相だったのです。>爆!

というわけで、

各地方自治体が OCHA の指示をどう理解したかによって

ありとあらゆる「コーディネーター」がいることが判明したわけでして、

ま、言うまでもなく、

現場にバンバン足を運ぶ若者がいる方が

OCHAの意図を正しく理解した自治体だったわけですが、

面白いのは、

その若くてきびきびと働く青年が担当するのは、

極めて貧しい地域で、

読み書きができる村民も少なく、

「コーディネーター」などという言葉の意味についても、

知らなかったり、

聞いたことはあっても既成概念を持っている人もいないような

地方自治体だということです。

そんな自治体だからこそ、

OCHAの説明をよく聞いた上でこの青年を抜擢したわけですね。

一方、

さも偉そうな「コーディネーター」が担当する地域はというと、

ある程度財政力もあり、

自治体もしっかりしているとされる地域です。

その「しっかりした自治体」では、

ポルトガル語の知識も豊富ですから、

中央レベルを介して届いたOCHAの指示書を斜め読みして、

「要は、事務所スペースを用意して、

『コーディネーター』(=所長)を選んで

座らせとけって話っしょ?」

と手配した結果が、「アレ」だった…

というわけです。

*****

日本からの調査団には(いや、日本のでなくてもですが)、

必ず調整業務を行う人がいるわけですが、

英語版の団員リストを事前に提示して、

各団員に見合う担当者を指名してくれるように

頼んだりすると、

一番ランクが下でパシリ的役割をこなすことになり勝ちな

調整員のカウンターパートとして

先方側のトップの名が入っていて、

到着するや否や誤解を解いて

再配置をお願いするなんてことも

しばしばあります。

リストの下に書いてある「coordinator」は「coordenador」ではないと

熟知している先方組織もありますが、

その場合は先方から

「この『coordinator』っていうのは、要は『administração』を

する人って理解でいいんだよね?」

と、確認してくれたりもします。

慣れっこの私の場合は、

ポル語版を併せて提示できる場合は、

「coordenador (administração das actividades)」等、

但し書きをするよう心がけていました。

*****

この「administração」という単語は、

これはこれで問題ありなのですが、

それについては、またいずれってことで!

そんなこんなで、

普段は2つのポルトガル語間の「トラブル」について

書くことが多いのですが、

今回は、両ポルトガル語で一致して、

しかも英語にもそっくりなのに、

そしてその英語とは語源まで一緒なのに、

何故か実生活では意味が異なる

という、

なんとも厄介なケースについて書いてみました。

ワケワカラン語のワケワカラン事情についての記事だというのに

お読み頂き、誠にありがとうございました!

※ 「ああ、やんなった!」、否、「だらだらネコその2」は

こたつぶとんさんの作品です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?