永井宏さんがまいた種

『サンライト』(夏葉社)刊行記念トークイベント@渋谷・Flying Books

2019年11月17日(日曜)19:30~21:00、渋谷「Flying Books」にて永井宏さんの散文集『サンライト』の出版を記念するトークイベントが催されました。登壇したのは、この本を出版した夏葉社の島田潤一郎さん、編集者の丹治史彦さん、そして「Flying Books」スタッフの小栗誠史さん。

左/編集者、信陽堂代表の丹治史彦(たんじ・ふみひこ)さん。1967年生まれ。リブロポート、メディアファクトリーを経て2003年にアノニマ・スタジオを設立。それぞれの版元で永井宏さんの本を企画・編集。2010年に信陽堂編集室として活動を開始。

中央/小栗誠史(おぐり・まさふみ)さん。1976年生まれ。2014年から2017年まで鎌倉の古書店<古書ウサギのフクシュウ>を営む。現在は渋谷「Flying Books」に勤務。永井さん主宰のワークショップに長く参加し、永井さん最後のプロジェクトとなった<一色海岸書店>のディレクションをサポート。2011年の夏に2ヶ月限定でオープンした。

右/夏葉社代表取締役の島田潤一郎(しまだ・じゅんいちろう)さん。1976年生まれ。2009年にひとり出版社の夏葉社を吉祥寺で創業。スローガンは「何度も、読み返される本を」。絶版となっていた名著の新装復刊からオリジナル作品まで、数多くの美しい本をひとりで手がける。版元を立ち上げる経緯については著書『あしたから出版社』(晶文社)が詳しい。

一色海岸の思い出

小栗(以下、O):永井さんとは、永井さんのワークショップに参加した縁で何年かお付き合いさせていただきました。今回、この本の出版を記念したトークショーはすでに<Title>さんという書店さんと<往来堂書店>さんでおこなっているんですけど、2回ともぼくは見ることができなくて、じゃあ、ここでやってもらえばいいじゃないかと思って、今回、企画のご提案をさせてもらいました。で、<Title>さんでの展示に合わせて永井さんとの思い出を書かせていただいたんですけど、それをまず読ませていただきたいと思います。今回ご登壇いただく編集者の丹治さんにこのような冊子にしていただきました。

永井さんのアトリエで限定オープンした<一色海岸書店>

一色海岸書店の思い出

2010年の年の瀬もせまったある日、永井さんから「アトリエを改装して古本屋をやるから手伝ってもらえないか」という相談を受けた。永井さんは浮かんだアイデアを実行することにまるで躊躇がない人だったから、話を持ちかけられた方は突然の話にいつも驚かされる。それでもみんな嫌な顔をひとつせず協力してしまうのは、永井さんが人を巻きこむことにかけての天才だったからなのだ、と思うことにしている。それに、みんな、口に出して言わないけれど知っていたのだ。永井さんに巻きこまれると楽しいということを。だからぼくには断る理由が何もなかった。

本屋の名前はすでに決まっていた。フランス語で<Librairie Côte D’une Couleur>と書き、日本語にすると<一色海岸書店>となる。改装して本屋にするアトリエは、葉山の一色海岸から目と鼻の先にあった。永井さんは看板代わりに得意のブリキをハサミで切って店名を書いた。スペルが一箇所間違っていたことに気がついたのはもう少しあとになってからのこと。

改装をすると言ってもすることはそれほど多くはなく、数千枚あったレコードのコレクションを茅ヶ崎のカフェ<Brandin>に引き取ってもらい、特注の本棚を4つ設置したらできあがり。ぼくがまずとりかかったのは本棚に並べる永井さんの蔵書を整理し、ひたすら磨くことだった。そう、<一色海岸書店>で売る本は永井さんの蔵書だったのだ。

アトリエとして使っていたのは古い2階建ての一軒家で、その2階の一室に床が抜けるのではないかというくらい本が積まれていた。日米欧の文学、幻想文学、詩、アート、写真、民藝、世界のフォークアート、演劇、現代音楽、民族音楽、哲学、思想、自然科学、民俗学、それから70年代以降のサブカルチャーを産み出した雑誌の数々に至るまで、永井宏という美術作家を形づくった本のすべてに触れられたことは、ぼくにとって何にも代え難い楽しい時間だった。

ある程度の目処がついたところで、棚に本を並べたところを永井さんに見てもらった。本棚をじっと眺めたあとで「こんなもんだなあ」と呟き、また本棚に向き合ってしばらくの間じっと背中を丸めていた。そのときの後ろ姿は今でもなぜだか忘れられない。

東日本大震災が起きたのは、そろそろ開店してもいいかもしれませんね、という話をしていた矢先のことだった。とても本屋をどうこうしているような状況ではなかったけれど、アトリエは本棚が倒れたりすることもなく、本の山が崩れたくらいで済んだのは幸いだった。ワークショップの参加者に永井さんから「お元気ですか?」というタイトルのメールが届いたのは3月16日のこと。そこには「こんなときだからこそ詩を書こう」ということと、現状となんとかして向き合おうとしている永井さんの姿が綴られていた。

永井さんが永眠されたのは、オープンを翌週に控えた2011年4月12日のことだった。永井さんに開店した<一色海岸書店>を見てもらうことは叶わなかったけれど、有志が集まり期間限定でオープンすることにした。5月14日から7月18日まで、金、土、日の週三日を営業日とした。営業日はわずか30日もなかったけれど、ご近所はもちろん遠くは九州からも本当にたくさんの方に訪れていただいた。店番にもいろんな人が名乗りをあげてくれたり、ここに書ききれないくらいのたくさんの方たちの協力と支援があり、無事に営業を終えることができた。

それから数年後、ぼくが鎌倉で<古書ウサギノフクシュウ>を始めたのは、ぼくなりに<一色海岸書店>をもう一度形にしてみたいと思ったからだった。残念ながら今はもう店はなくなってしまったけれど、こうしてまた永井さんの本棚をわずかでも再現することができるのだから縁とは不思議なものだと思う。

今回の展示にあわせて用意できたのは、永井さんの本棚に並んでいた本のうちの、ほんの一部にすぎません。ひとりでも多くの方がここから想像を膨らませ、さらなる本との出会いの一助にしていただけたら、それにまさる喜びはありません。

それでは、本日のゲスト、編集者、信陽堂代表の丹治史彦さんと、夏葉社代表取締役の島田潤一郎さんをお呼びしたいと思います。どうぞ、拍手でお迎えください。

丹治(以下、T):小栗さんはこの店の方で、ホストでありつつも今日の主役だと島田さんとぼくは思っているので、無理やり真ん中に座ってもらいました。おいおいどうしてなのかはわかってくると思います。

島田(以下、S):永井さんの『サンライト』が9月に出まして、このトークは連続のトークイベントの3回目になるんですね。1回目が主にこの本の成り立ちと永井さんがどういう人だったか。2回目は永井さんが活躍していた時代はどういう時代だったか。今回はさらに永井さんのワークショップに焦点を当てて、もう少しディテールを掘り下げていこうと。そのディテールから見えてくる理念とか、今に何がつながり、永井さんの教えを受けた人たちがどういうふうに活躍しているか。そのなかのひとりが小栗さんだと思うので、そういうことを聞いていきたいと思います。

ウサギノフクシュウ

S:まず、夏葉社の島田と申します。よろしくお願いします。(小栗さんとは)同い年なんです。76年生まれ。最近気がつきました。

ぼくは99年が大学4年生のとき。夏葉社という出版社をやって10年になりますけれども、会社を創業する(2009年)までほとんど同時代のことに興味がなかったんですよ。ですから、古い文学を読み、古い音楽を聴いて自分を作っていった。で、会社をやっていくうちに、いろんな見てこなかったこと、99年から2009年の間に見てこなかったものが、だんだん見えてきて、いろんな人たちが活躍して影響を与えていった。ぼくは同時代で永井さんの本はまったく触れてこなかったんですけれど、仕事をしていくうちにいろんな人たちの口から永井さんの名前が出てきて、興味を持って、いろんな本を読むようになった。そうしていくと、永井さんの考えてきたこと、やってきたことが今の時代に脈々と続いていることに遅ればせながら気づきまして、同時に代表作のほとんどは絶版になっていたので、今年の2月に丹治さんに相談して、こういうことをやってみたいんだけど、どうでしょう?というようなかたちで進めていって出来上がったのが『サンライト』ですね。小栗さんともそれまでは面識があってですね。

O:そうですね。ぼくが先ほどの文章のなかにも出てきましたけれど、2017年まで3年とちょっとだったんですけど、鎌倉で<古書ウサギノフクシュウ>という古本屋をやっていまして、ちょっと変わった名前かもしれませんが、「ウサギノフクシュウ」というのは永井さんの詩集のタイトルでもありまして、生前「何かやるときは一緒にタイトルを考えてくださいね」みたいな。とにかくネーミングが上手な方で、「マリンガールズ」(畑尾和美さんと三倉理恵さんによるリーディング・ユニット)とか、お店の名前<ソーイングテーブル>とか、そんな感じでぼくにも名前をくださいと。

鎌倉駅近くで営んでいた<古書ウサギノフクシュウ>。<一色海岸書店>に似た、柔らかく穏やかな光がさしこんでいた

S:そのころはお店をやろうと気持ちはあったんですか?

O:いや、でもそれは半分冗談みたいなもので言っていたんですけれど、実際やるとなったらいらっしゃらないので、どうしたものかと。で、著作からいただこうということで、どれにしようかなと選び始めたんですけれど、なんかどれもしっくりきすぎる。自分のなかではどれもいいので。唯一「ん?」と引っかからなかったのが「ウサギノフクシュウ」でした。

T:わはは(笑)、そういうことか。

O:だって「フクシュウ」って付いているじゃないですか?

S:どういう名前なんだろうって。それで最初、話題になった。どういう意味なんだろうと。それでアップダイク(アメリカの作家・詩人。「ウサギ」ことハリー・アングストロームを主人公とした『走れウサギ』『帰ってきたウサギ』『金持になったウサギ』『さようならウサギ』の4部作を著す)のあれから取っているのかなぁと、そんな話をした覚えがある。置いてある本も60年代、70年代のアメリカ文学とか、そういうものが置かれていたから。

O:もちろん、そのあたりは好きなところなんですけど、永井さん自身も「ウサギノフクシュウ」とおっしゃられたあと、ダイクのウサギシリーズのことが候補にあって、なんとなくブローティガンというアメリカの詩人の短編集に『芝生の復讐』という詩集があって、その芝生をウサギに置き換えたんですね。

S:そういうことかー。

O:で、なんでウサギかということは永井さんがうさぎ年だからという単純な理由なんですけど。なので、作品のなかにはよくウサギのモチーフが出てくるんです。それで「ウサギノフクシュウ」、「ウサギノフクシュウ」と言っている間に、なんか本人がえらく気に入ったらしく、それをタイトルにすることにしたんですね。

S:そうすると、店は永井さんと一緒にやるようなイメージがあったんですか?

O:いや、そこまではない(笑)。

S:ははは(笑)。でも、何かしら受け取ったものを? そこまででもない?(笑)

O:いやいや、それはもちろん(笑)。永井さんから教わったことって本当にくだらないことから、すごくアート的なことまでいろいろ幅広く、たくさんのことを教わっているので、もちろんそういったことは店で表していけたらなぁと。

永井宏とは?

S:ぼくはいつもひとりで出版社をやっているので、本を作って、本屋さんに営業していくということもしていくわけです。本の発送もする。で、営業するときにいつも永井さんの名前を知らない書店さんに対して「どういう人なんですか?」って言われると、すごい説明に困ったんです。丹治さんからすると、永井さんはどういう人だと?

T:えっ! 書店さんに説明するのに?

S:たとえば、今日まったく知らない人に説明するとしたら・・・

T:そうですね、本当に困るんですよ。肩書的には美術作家。ご自分でも最初からずっと美術作家って名乗っていらしたけれど、活動の幅はアートの作品もたくさん作られるけれど、写真も撮られるし、詩も書かれるし、エッセイも書かれるし。とにかく表現者ですよね、いろんな意味でね。

S:映像作家でも・・・

T:最初のころは映像作家で、ビデオ作品を作っていらっしゃったし。説明しにくいんですよねー。ただ、何をしていたかというのは今回の『サンライト』のあとがきというか、解説的な文章にも書きましたけれど、人をけしかけるというか、背中を押すというか、励ますというか、「君もなんかやってごらんよー」っていうのをすごくいろんな人に言っていた人だし、言うだけじゃなくて自分も身軽に表現をされるんですよねー。たとえば美術の作品の個展をされるときにはギャラリーの壁が全部埋まるくらい、100点作るっていうふうにおっしゃっていたけれど。

S:100点?

O:100点というのは口癖でした。

T:1回の個展で100の作品を作るってことをやっていたし、ぼくは編集者として主に文章でお付き合いさせていただいていましたけれど、サンプルの原稿が一本メールでポーンと送られてきたりして「読んだ? どう?」って。「おもしろかったです」って言うと、もう翌週とか10日後ぐらいには一冊分くらいの原稿としてドーンと10数篇のエッセイが来る。

本当、お仕事が速いというか、すごく集中力もあったんでしょうけれど、悩まずにふっと創作に入っていけるような何か気持ちを持っておられる方だったんだなって思っています。そういう姿を人にも見せているし、歌もよく歌っていらっしゃった。詩の朗読も96、97年ぐらいでポエトリー・リーディングっていうものが日本ではほぼ無かった時代に毎月、ポエトリー・リーディングのイベントをやっていらっしゃった。言い方は難しいんですけど、決して完成度は高くないんですよね。朗読にしても歌にしても。

S:朗読も?

T:朗読も。よく噛む(言葉が出てこない)し(笑)。途中でなんかうまくいかなくなると、やり直ししたり、「ちょっとモリくん、一曲どう?」とか無茶振りとかもするし、そういうところも含めて「ああ、なんかものを表現するってこういうふうに、あんまり最初から完成を目指さなくてもいいんだー」とか、「間違ったら、やり直せばいいんだー」とか、そういう敷居の低さみたいなことをすごく教えてくれた人だったなぁって思います。

O:なんか「表現することに怖がらなくていいよー」ということを言っていた気がします。一歩目ってすごく難しいじゃないですか? なんか、それをヒョイって一歩を出していた人なんですよね。

永井さんのポエトリー・リーディングに参加していたメンバーによる朗読会は今も継続されている

words

T:そうですね。あと、100点作品を作るじゃないけど、「毎日、何か書いてみたらいいんじゃない?」ということもよく言ってましたね。今でこそ、Twitterとかがあって短いテキストを人に発信するってことがすごく手軽になったんですけれども、そういったものがまったく無い時代に、毎日、朝起きたらそのとき感じたことを1行でも2行でも書き留めればいいということをよくおっしゃっていたよね。

O:で、それをやっていましたよねー。今はもう見れなくなっちゃいましたけど、毎日ブログを朝、必ず書いていて、あれを一回全部文字に起こそうと思ったんですけど途中で断念しちゃって・・・。

T:そうだね、貴重なテキストだよね。

O:そうこうしているあいだに、たぶんサーバーが契約が終わったか何かで見れなくなってしまって、残念なんですけど。でも、永井さんの作品のなかで『words』(2000年サンライト・ラボ刊)があって、これも丹治さんがおっしゃったような、150字とか200字ぐらいの短いテキストで綴られた詩集なんです。まさに今のTwitterを先取りしているような、短い文章のなかにもいろんな風景や感情的なものをこめるということをされているので、いくつか読んでみたいと思います。

S:ちなみに何年のものですか?

O:これはですね、2000年です。もうカビだらけなんですけど。

では、いくつか読んでみます。とくにタイトルとかはないので・・・。

最初にニャアと鳴いた猫が一番目に餌をもらい、

足に擦り寄ってきた猫が2番目に餌をもらう。

でも、いつまでもじっとしている猫はうまく餌を

もらえることができなかったりする。ときどき自分

がそのうちのどんな猫なのか考えたりしてしまう。

雲が高くなって、透明な空のブルーもどんどん濃くなってい

く。子供の頃、ずっと見上げながらどこまでも歩き続けた。

首が痛くなってきても、吸いこまれていく感じがたま

らなく心地好かったのだと思う。

「友人のような音楽」って言葉をジェリー・ガルシアが

使っていた。そんな音楽ばかり聴いて育ってきたんだって。

あれ、この話ってしたことあったっけ。

でも、そうやって考えれば、いままで聴いてきた音楽を

ずっと信じ続けることができるよね。

リズム&ブルースの神様がいるとすれば、それは僕の左手の

指先に宿っている。どんなにへたくそでも、手持ち無沙汰に

なると右の手首をギターのネック代わりに、いろいろなコー

ドを押さえたり、指を動かしてフレーズをつい弾いてしまっ

たりするからだ。

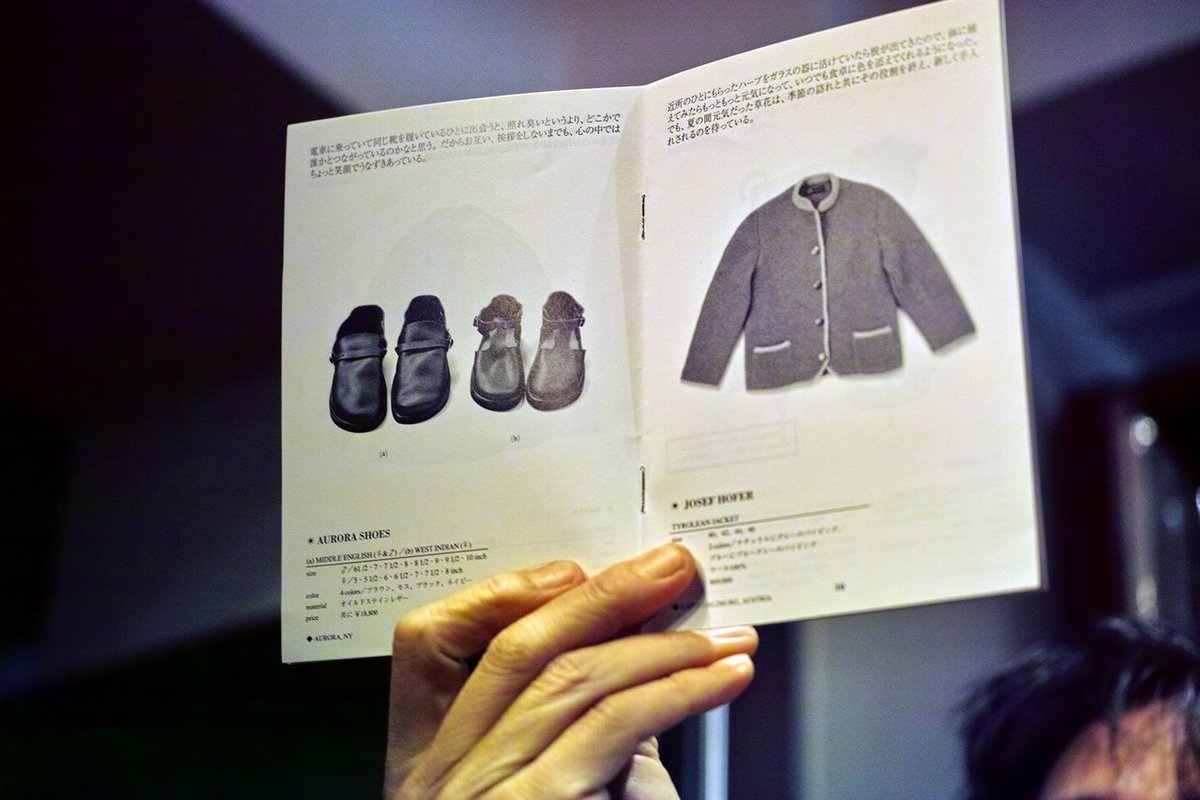

T:今の『words』に収められているテキストの多くは<SUNSHINE+CLOUD>という洋服屋さんが代官山と葉山にあるんですけど、そのカタログに永井さんがずっと書いていらっしゃったものですね。お洋服のカタログなんですけど、写真はモノクロで、その上に2、3行から4行ぐらいのテキストが載っていて、これは年に2回発行されているもの。そのテキストをずっと永井さんが書き続けていらっしゃった。私も98年かなぁ、『夏の仕事』という本を編集させていただいたんですけど、そのときに主に収録したのが、これらのテキストからで、『words』ともかぶっていますけれども。これは詩でもないし、もちろん散文でもないし、いまだにジャンル分けできない、名づけられていない表現形態というか、別に名づけなくてもいいのかなぁっていうものでもあるし。いわゆる心情を吐露しているようなものもなかにはあるけれど、風景描写だけのものもあったり、得も言われぬ、なんか柔らかいところに迫ってくるものがありますよねー。

永井さんのテキストを載せた<SUNSHINE+CLOUD>のカタログ

S:そういうスタイルって、かなり早くから?

T:そうですね。永井さんが発明したといってもいいんじゃないのかな?

O:確かに。

S:それはやっぱり、さっきおっしゃったような誰でも書けるし、誰でも始められるというようなことが念頭にあったんですかね?

O:なんかそのへんのことを言葉にする前に自然に自分で実践されていたという感じだと思います。

ネオ・フォークロア

T:永井さんが葉山でやっていた<SUNLIGHT GALLERY サンライト・ギャラリー>(1992年の春、葉山町一色にオープン)っていう所があって、その活動は「ネオ・フォークロア」っていうキーワードで永井さんがやっていらっしゃるんだけど、それはギャラリーなので、いわゆるアーティストの方が場所を借りて作品を展示する所なんだけど、展示される作品がいわゆるファインアートではなくて永井さんはあえて作品とかを発表したことが無い人に何かを作ってもらおう、何かを作れるはずだからっていうふうに背中を押してやっていたようなものがありました。ネオ・フォークロアというのは説明がちょっと難しい概念なんですけど、フォークロアというのは音楽の言葉で言ったら民族音楽ですし、いわゆる民俗学、つまり人々の暮らしのことですよね。フォークアートとかフォークロアというのは暮らしのなかから自然と出てきた表現であったり、美しさであったり、作家が、アーティストが作品として作ったものではなくて、民藝とか、そういった考え方にもつながっていくものですけど、暮らしに必要なものとして作り出されたりしたものや、行為や、それが積み重なった時間みたいなものがひとつの表現になっていくという考え方で、それを<サンライト・ギャラリー>では積極的にやってきたんだと思う。だから、今読んでいただいた短い文章なんかもまさにネオ・フォークロア。暮らしのなかで感じたこととか、気がついたこととか、こうだったらいいなぁと思うようなことを、それだけでとどめちゃう。だから起承転結があるわけではないし、大きな結論があって、それに向けて論を展開していくわけでもなくて、ただそのときに感じたこと、目に触れたものを書き留めていくという行為自体を表現としていったという感じだと思いますね。

S:これ(『サンライト』)がデビュー作も含めて書いているものをいろいろ入れてありますけれども、初期の『マーキュリー・シティ』(オリジナルは1988年東京書籍刊)とか、『カフェ・ジェネレーションTOKYO』(1999年河出書房新社刊)ってもう少し批評的なものが入っていますよね。そういうものと同時に、そういうこと(ネオ・フォークロア)もやっていたのか? 突き抜けたというか、永井さんらしいものがある時点でダァーっと完成されてくるような印象も受けるんですけど、どうなんでしょうね、そのあたりは。

T:どうなんでしょうね。長い文章もずっと書き続けていらっしゃったし。

S:でも、最後の方になると、もう少し突き抜けているというか。『夏の見える家』の文章と90年代以前に書いているものと、文章の質が違う。やっぱり、ギャラリーをやったり、ワークショップをやったりするなかで対話的というか、いろんな人と一緒にやっていくものとしての文章という感じがします。独語(独り言)のようでいて独語ではない。

T:ああ、対話的ね。

編集者

O:最初のころが批評的だったのはたぶん、永井さんは編集者でもあったので、雑誌『BRUTUS』の編集者をされていたので、そういったところで音楽の記事ですとか、アートについて記事を書いたりしていたので、そのこともあるんじゃないかな。

海や山がそばにある、湘南の心地いい暮らしを伝えた『BRUTUS』1994年4月日号「湘南プロヴァンス」特集。この記事を担当したのが永井さんだった。写真は表紙に用いられた、葉山の渚に立つ小屋からの眺め

T:今回(『サンライト』出版と)同じタイミングで復刻された『マーキュリー・シティ』という永井さん最初の本はたぶん『BRUTUS』時代に見聞きされた、取材のなかで出会った人たちのことを書いたりして、あれはあれで雑誌のレコード評とか映画評とかとはまた違う手つきのもの。

O:すごいパーソナルなところからトム・ウエイツのこととかを書く。

T:不思議な肌触りの本ですよね。トム・ウエイツのこととか、NRBQ(ニュー・リズム&ブルース・カルテット)のライブを聴きに行ったこととか、ものすごーくパーソナルな個人的な体験、まぁ日記みたいなものなんだけれども、ひとつひとつの文章がそこから普遍的なところへピュッと飛び出したところまで行っているんですよね。そのとき感じたこと、見聞きしたことを、つまりは肌身にすごく近いところのことを短く書いているのに、いつもちゃんと普遍に足が降りているというのは永井さんらしい表現じゃないかなぁって思いますね。

S:結局、そういうパーソナルなことって古びない気がする。最初から普遍を目指したものというものは古びやすいって思うんです。

リトルプレス

S:小栗さんが最初に永井さんの本に出会ったのが99年ですか?

O:99年ですね。渋谷のまだ<パルコブックセンター>が地下にあったころで。

S:すごい賑わっていた。

O:そうです、そうです。エスカレーターを降りて<パルコブックセンター>に向かうと、目の前の平台が全部この『ウォーターマガジン』(12water stories magazine 1999年サンライト・ラボより創刊)がずらっと平積みにされていた。

S:『ウォーターマガジン』を知らない方もいると思うんですが、発行者は誰になるんですか?

T:永井さんですね。ペンネームを使っている。

O:中澤鴻吉(こうきち)という。確かおじいさんの名前です。なんか気に入ってよく使っていらっしゃいました。これがずらっと並んでいて。

T:1冊がパルコブックセンターの平台を全部埋めているんですよ。だからすごいことですよね。

O:(判型が)小さいので、たぶん10列×5列ぐらい。

T:美しい景色でしたよね。

S:丹治さんは編集者として?

T:いやそのころは編集者として仕事はしていたけれど、これには関わっていないです。

S:でも、その光景を見ている。そのときはすごいことをやってるなみたいな?

T:そうですよ。言ってみればリトルプレスですよ。基本的には永井さんおひとりでやっていて何人か佐藤(由美子)さんとか編集スタッフとして手伝っていたけれど、本当にひとり出版社ですよ、まさに。編集者としては永井さんがご自分でも本を作られることに対してちょっと微妙な気持ちがありました。書くのが速いので「これいいですね」と言うと、一冊分の原稿が翌週にはボーンと届いてしまって、でも会社員の編集者としてはそれから編集会議にかけて企画を通して、じゃあ来年の2月に出そうかみたいな。数ヵ月後の生産計画に組みこまなければ本って作れないじゃないですか? それで「遅い」って(永井さんに)よく怒られていた。で、遅いことにしびれを切らして、もう自分でやるって言ってこういったものとかを作られたんだろうな。そう思って微妙な気持ちなんですよね。永井さんのスピードに付いていけてないような歯がゆいというか、申し訳ないというか。

S:流通とかどうしたんですかね、これは?

T:地方小(地方小出版流通センター)でしたね。

ZINEとワークショップ

S:それを22歳のときに見て・・・

O:そうですね。これを見たとき、僕はまだ学生で、そのなかに小さいZINE(ジン)がはさまっていました。これは編集スタッフだった佐藤由美子さんという方が作ったZINEです。そのころZINEという言葉自体がまだ世の中に無かったんです。だから、なんだよZINEってと思いました。

S:えっ、ZINEって書いてあるの?

O:書いてあるんです。確か。あっ『ZiNe's ZiNe』です。

T:これもワークショップ的にみんなで作っているんです。

O :そうですね。本当に初期のワークショップはこの『ウォーターマガジン』の(恵比寿にあった)編集部でワークショップをやるから、参加したい方はいらっしゃいませんか?っていうお知らせが書いてあったんです。ぼくはそれを見て「編集部に行けるんだ!」と。そのころ、ぼくは編集者というものに憧れをもっていまして、ちょっと行ってみたいと。何かにつながりたいという。

S:就活していたの?

O:そうですね。

S:就活しながら、こういうのを見て・・・

O:そうです、そうです。下心を持ちつつ行ったんですよ。でも、行ったら出てきたのはショートカットのボブで短パン、ビーサンの永井さん。「よっ、来たの?」と。で、なんかここはそういう場所じゃないと。永井さんの雰囲気に(笑)・・・。

T:教わるっていう場所じゃないよね。ワークショップっていう言葉自体もそんなに一般的じゃなかったと思うんです。

O:ワークショップ、ワークショップっていいながら、なんだろうって思って手伝っていました。

T:そうだよねー。

S:で、二度と行かないと思ったわけではなくて?

O:なぜかぼくはワークショップに99年から、永井さんが亡くなる2011年まで12年関わることになりました。

S:実際、ワークショップって何をやっていたんですか?

T:そうそう、それを聞きたかった。

O:最初のころはZINEを作りましょうっていう感じで、テーマを永井さんからもらって、A4の紙を裏表に、真ん中だって切れ目を入れて綴じると16ページ(1折)になる。それを一冊のZINEとして作るってことを毎回やっていた。

T:これは切る前で裏表に面付けした状態で、上下が逆になったりして書かれていて、真ん中だけを切ってペコペコって折るとちょうど16ページになるんですよね。

O:そういったことをやりながら、さりげなくこうすると本になるんだよって。上下逆さまにするやつとか。実際、やってみないと知らないじゃないですか? そういったことを覚えたりしましたね。

S:それは何だろう? ものを作るのっておもしろいということなんですかね?

O:そうですね。ちょっと変わった人たちが集まったりもしていて、ふだんこの人たち何で生計を立てているんだろう?って人たちがゾロゾロと(笑)。

T:最初は恵比寿の坂の途中のビルの上の所?

O:ボウリング場があった所の先です。

T:うんうん。あそこのワークショップのときは中川ワニ珈琲さんが毎回、コーヒーを淹れに来ていたよね?

O:そうです。中川さんと会ったのもそこが初めてだったんです。行くと毎回居るんですよ。背の高い坊主のおじさんが。しばらくこの人が何者なのかわからなかったんですけど、とにかくみんながその場で永井さんからお題を出されて、「雲」とか「空」とか、そんなお題なんです。それに対して文章をその場で書くんですけど。

S :へぇ、その場で書くんだ? 手書きですよね?

O:手書きです。で、書き終わったら人数分をコピーして、みんなでそれを読んで言い合うわけですよ。もっとこうした方がいいとか、これはいいねとか。そういうことをやっているなかで中川さんも自分は書かないくせにすごく辛辣なコメントをする。

S:「ダサい」とか?

O:そうです。「ダメだ、こんなの書いていちゃ」とか(笑)。そういうことをすごく言われて、本当なんなんだよ、この人って。

T:ワニさんって異様な説得力があるんだよねー。その言葉にねー。なんなんでしょうね、あれねー。

O:わからないです、いまだに。

S:それは月に1回くらいあるんですか?

O:そうですね。第3水曜日の夜、7時から9時くらいまでやっていました。

T:でも、そのお題を与えられて、その場で人数分の小さなZINEが出来上がるわけじゃない? 参加者が10人だったら、10冊のZINEをそれぞれ持ち帰れるわけですよね?

O:そうですね。

T:それだったらスゴイですよね。その場でなんかものができていく。

O:だから最初のころは1回1回が完結した感じで行われていましたね。

S:それは回数を重ねていくうちに、いろんなことをもっとやるというふうに・・・?

O:うーん、そうですね。わりと恵比寿でやったときは真面目に書いていました。みんな真面目に書いていました。

S:ふーん、そうなんだ(笑)。

O:そうなんです。コツコツ書いて・・・。で、ときどきゲストが居て永井さんの友人のフォークシンガーとかが来て「今日は彼に歌ってもらおう」みたいな。そんな感じで斉藤哲夫さん(宮崎美子出演のミノルタCMソング『いまのキミはピカピカに光って』などで知られるフォークシンガー、シンガーソングライター)とかいらっしゃったり。

S:小栗さんはおもしろいから毎回?

O:そうですね。ぼくは当時学生だったこともあるんですけど、いつも見たことのないものを見せてくれるっていう場所だったと思うんですね。

自分の言葉で書く

T:出てきたお題で何か印象に残ったものってありますか?

O:たとえば「青い空」とか。ぼくが永井さんから教わったのは、これに尽きるなぁと思っているんですけど、「青い空」って一言で言っても、どんな青なのかっていうのは、見た人それぞれ違うだろうって。だから、自分が見ている青がどういう青なのかをとにかく自分の言葉で見つけなさいというようなことを言われました。

S:そういうことか。「青い空」っていきなり投げられたら、けっこうどう扱っていいのかすごく困りますよね。

O:「はい、はい」って書けそうじゃないですか?

S:書けそうだけど、本当に類型化したものしか出てこない。そこをどう自分の言葉にするかってことなんでしょうね。

O:それは何にでも言えるんです。だから、それを言われてからちょっと物の見方が変わるというか。

S:それはおもしろい。丹治さんはワークショップをやっていたのはもちろん?

T:ワークショップをやっているのはもちろん知っていましたし、そのワークショップが始まる前に打ち合わせをそこでやって、そのままワークショップが始まるから「見て行ったら?」みたいな感じで同席させていただいたことはあるんですけど、ワークショップの参加者として一緒にやったことはないんですよ。今。「しまったー」と思っていますね。やっとけばよかったー。なんかそこは若気の編集者の癖みたいな感じで、作家と編集者であって、作家と生徒ではないっていう。そこで一緒にしちゃうと、後々まずいことになるんじゃないかな、みたいな気持ちがあって、そこはちょっと一線を引いていたというか、生徒になるのはやめようと思っていたところはあったのかなぁ。もったいないことをしました、本当に、本当に。

自身のみならず、ワークショップで参加者から生まれた言葉を、本というかたちに編むことも永井さんは実践していた

場所

S:決局、亡くなるまでずっとワークショップをやっていたんですか?

O:そうですね。直前までやっていました。でも、亡くなられた年、2011年はわりと最初に読んだ文章に出てくる<一色海岸書店>をやるためにいろいろ活動されていた時期でもありますね。

S:それはどういうこと? 資金集めとか?

O:いやいや、場所も永井さんのアトリエですし、売る本も「ぼくの本を売ろうじゃないか」って考えていたので、用意するのは本棚ぐらいのもので。

S:そこに至るまでどういう流れというか、動きがあったんですかね?

O:何かこうもう一度人が訪ねてくるような場所、コミュニティの核になるような場所を自分で作ろうとしたんじゃないかな。

S:それまでワークショップというと、どこか場所を借りてやっていたけれども・・・?

O:ワークショップもそのアトリエでやってはいたんですけれども、そうすると、誰でも出入りできる場所ではないんです。ワークショップの生徒っていう限られた人しかそこには来ることができない。それよりももっと出入りが自由な場所ということで、たぶん本屋だったと思うんですよね。

T:永井さんの東京を離れてから最初の活動が<サンライト・ギャラリー>だったじゃないですか? ギャラリーというのは開かれた場所だから、そこで出会う人とか、起こった出来事のインパクトというか、豊かさみたいなことを永井さんはすごく感じたんだと思うんですよね。ギャラリーを閉じたあとにワークショップをいろいろ始めていくわけだけど、プラス、もう一度場所を持ちたいと思ったんじゃないかな。

SEWING TABLE COFFEE

O:ちょっと話が前後しちゃいますけど、関西にはそういった場所を作ることができたんですよね。それが<SEWING TABLE COFFEE> という場所が大阪の枚方市に星ヶ丘という場所があるんですけれども、そこに<星ヶ丘洋裁学校>というのがあります。

T:雑誌『クウネル』(2002年11月号)に記事があって、すごいいいところ。

O:初めて行ったときにすごい衝撃だったんですけど。

T:衝撃ですよねー。

O:しかも星ヶ丘という名前で近くに天の川が流れている。すごくないですか? 夏は燈籠流しとかするんです。天の川で。

S:しかも枚方なんですよね。そんなに田舎じゃない。

O:そうなんです、そうなんです。

T:これね、『クウネル』がまだ『anan』の増刷だったときの号で、こんな場所です。洋裁学校の裏庭ですよ。今となってはこっちがメインとなっているけどね。そこでこういうカフェを始めたんですよね。

O:玉井恵美子さんという方がいらっしゃいまして、永井さんが関西との関わりの最初の方で「スーベニール展」というのをおこなっていて、大阪、京都、神戸を中心に、やっぱり誰でもものを作れるということで、誰かにスーベニールを作って贈ろうという。それを展示したり、販売したりしようっていう展覧会ですね。玉井さんもそのなかの参加者であり、中心人物のひとりでもあったんですけど、そんなつながりから星ヶ丘で洋裁学校をまず玉井さんが発見するんですね、「すごい場所がある」って。

S:洋裁学校として今も運営はしているんですか?

O:やっています。洋裁学校としてありながら、洋裁学校の裏庭に掘立小屋を玉井さんが見つけたんです。

T:納屋みたいなものですよねー。

O:本当に今にも崩れ落ちそうな。

T:初めて行ったときも崩れ落ちそうでしたけど。

O :もう10年近く経ってますね。

T:隙間風なんてもんじゃないよね?

O:隙間ですね、あれは(笑)。

S:それが今もあるわけなんですね。

O:そうです。

T:冬も営業していて、寒いですけど、隙間なので、お客さんに湯たんぽ配るんだよねー。ああいう発想というか、自由な感じがすごい独特な親密な感じを作ってくれていますよねー。

O:で、この<SEWING TABLE>という場所を作った玉井恵美子さんという方を形容する言葉をぼくは持っていないんですけど、すごいパーソナリティの持ち主で。

T:そうですね。ぼくも形容する言葉を持っていないんですけれど、強いて言うと、何だろう、どんな人に会っても話を持ちかけられても、「それ、いいんじゃないか」ってところからすべてスタートするという人。まず、ドーンと受け止めて「あなた素敵」とか「それはいいなと思う」。それはもちろんそれは最後まで「いい」が続くこともあれば、途中で「やっぱりちょっと違うんじゃないか」になることもあるけど、最初はドーンと受け止める人ですよね。

O:そうですよね。すごく懐の深い人というか。

S:永井さんに似ていらっしゃる?

O:そうですね。ある部分似ていて「それ、ええんちゃう?」っていう人ですよね。

S:そういうものが関西で出来上がってきたから、もう一度こっちでもと?

O:そうですよね。直接、言葉でそう聞いたわけではないですけれど、そういう場所を葉山にも作ろうとしていたんじゃないかなと思います。

師弟

S:永井さんにとって小栗さんはお弟子さんみたいな感じ?

O:なんですかね? 弟子だと思ってくれているといいんですけど。

S:そういう何かをやろうというときに相談がある?

O:そうなんです。当時ぼくは会社員だったんですけど、普通に仕事しているわけですよ。エクセルとかでカタカタカタカタとやってると、「小栗さーん、永井さんからお電話でーす」と会社の電話にくるんですよ(笑)。ぼくが居た会社は雑貨屋だったんですけど、永井さんを知ってる会社だったんです。いろいろ展示をやっていただいたりとか。永井さんという名前が出ると、「はいはい」という感じで、みんながわかる環境でした。でも、まぁ、ぼくは仕事をしているわけです。で、「はいっ」って電話に出ると、「オグちゃんさぁ」って来るわけです、けっこう大きな声で。でもぼくは仕事をしているので、あくまでも仕事口調で「はいっ、小栗でございます」みたいに答えるわけです。「今度さぁ、本屋やろうと思うんだよねー」みたいな話を普通にしてくるわけです。まぁ、本屋をやろうというとかであれば、なんとなく仕事っぽく「そうですね」って言えるんですけど、「オグちゃん、うちの下の所に空き物件があったから引っ越して来ない?」とか、そういうことも平気で電話してくる方でした。

S:その距離感は付き合いを重ねていくうちに変わっていったというか?

O:いや、わりと最初から。

S:そうなんだ、すごいね、わはは(笑)。

O:懐に飛びこんでくる方でしたね。

T:お弟子と思っていたかどうかはさておき、永井さんがすごく頼りにされてましたよね。小栗さんのこと。

O:そうですかね。

T:男性の参加者で継続的に出ている方がそんなに多くなかったということもあるとは思うけれど、でも、やっぱりなんかすごく頼りにしている。ぼくと永井さんの会話のなかでも出てくるひとりでしたし、小栗さんがいらした会社はぼくがやっていた出版社もすごくお世話になっていたので、そういうこともあって、共通の話題が出やすかったのかもしれない。でも永井さんとぼくがやっていたお仕事と、小栗さんのセクションって直接関係ない?

O:まったく関係ないです。

T:ですよねー。やっぱり小栗さんのことを頼りにしていたんだと思います。

自由にやる

S:少し聞きにくいことですが、永井さんは晩年、体調が悪くなるんですかね?

O:そうですね、ご病気になられて。

S:その病気のことと、書店のことは関係あるんですか?

O:そう、ですねー。完全にぼくの私見になりますけど、やっぱりご自分の死期というものは悟られていたとは思うんですよ。でも、ぼくなんかは歳の離れた友人だったと思うので、泣き言的なことはいっさい聞くことはなかったですけど、なんか静かに苦しんでいる姿は何度もお見かけしていて。

S:で、<一色海岸書店>を開かれたときって、小栗さんはもうお仕事を辞めているんですか?

O:いえ、仕事をしながらなので、<一色海岸書店>は金、土、日のみの営業で、金曜日とかは平日動ける人が店番をしてくれました。

S:小栗さんはそのとき、鎌倉に住んでいたわけじゃない?

O:いえいえ、ぼくはそのときは東京、というかずうっと東京。<古書ウサギノフクシュウ>をやっていたときは東京から鎌倉に通ってました。

S:あっ、そうなんですか! なんでカタギじゃなくなったんですか(笑)? 真面目にコツコツ、エクセルやっていたのに。

O:常々、永井さんから言われていたのは「オグちゃん、やっぱりヤクザに生きなきゃダメだよー」(笑)。

S:騙されたー。

O:騙されたなんて思ってないですけど、そういうことはよく言われていました。それは真面目にやるとか、そういうことじゃなくて、今で言う多様性ってことだと思うんですよね。今、自分が進んでいるところにしか道が無いわけじゃないよっていうのを永井さん流の言い方で言ってくれていたと思う。もっと自由に選んでいいんだよ、っていうこと。

S:それをずっと言われていた?

O:けっこう、ずっと言われていました。もちろん、それを言われていたのは、ぼくだけじゃなくて。

S:いろんな人に?

O:はい。

T:とにかくね、自由にやっていいんだよってことは、いつもおっしゃってましたね。

褒めない

S:そうかぁ。じゃぁ、みんなのことを褒めのばすタイプでもないんですよね?

O:そうですね、ぼくは褒められたことが無いです。

T:けっこういじるしねー。

O:そうですね。

T:褒めるときは褒めるけど、厳しいときは厳しいですよ。

O:はい、すごく厳しいですね。あっ、初対面のときだけ褒められました。

S:目がいいとか、そういうことですか?

O:いやいや(笑)。たまたま書いた文章が「わりとよく物を観察してるね」と言ってくださって、もっとこういうのを書いた方がいいよとか。

S:それ以降は?

O:それ以降は駄目です。そんなことを言われたことは無いですねぇ。

S:それでも、ハッパをかけられるというわけでもない? どういう感じなんですかね。想像しにくいんだけど。みんなそれでもワークショップに行ってモチベーションを保つわけですよね?

O:ハッパをかけるっていうのは、あんまり無いかもしれない。なんか永井さんと付き合っていくうちに「やんなきゃ」って気になってくるんですね。それがまた不思議なところで。

S:「ああ、何か作らなきゃ」って?

O:そうなんです。ワークショップに参加していたメンバーで、詩の朗読会とかやっていたんですけど、そこで最初は自分で書いた詩を読んだりしているんですけど、だんだんそれだけだとワンパターンになってくるので、何人かがチームを組んで歌を歌ったりし始めるわけです。で、「私は絶対歌わない」って言ってた人もいつの間にか歌うようになっていて、最初は嫌々だったかもしれないんですけど、最後の方では率先して歌っていたので、そうやって人が変わっていく様子をたくさん見てきましたね。

永井さんとバンジョーを奏で、歌う楽しさに夢中になっていった写真家の大社優子(おおこそ・ゆうこ)さん。隣は一緒にユニットを組むオダギリミホさん

S:なんとなく少しわかってきたような気がする。

すべてが表現

T:あと、朗読だったり、歌ったりというのも、みんな恥ずかしいじゃないですか? 恥ずかしいところを無理やりステージにポーンと押し出すみたいなこともしていたし、一方で、自分で書いた文章を口に出して読むことの恥ずかしさみたいなことを乗り越えるためのひとつの言葉として、「口に出して表現できないような文章は書くもんじゃない。ちゃんと自分の言葉として、字面(じづら)ではなくて、自分の発する言葉として言えることだけを書きなさい」みたいなこともおっしゃっていました。だから、書くことと、人前でしゃべること、読むこと、歌うことっていうのは、永井さんのなかではかなりひとつになっていったような感じはしますね。

O:なんか「書いたものに責任を取れ」ってことをよくおっしゃっていました。だから、その責任の取り方のひとつとして人に話して聞いてもらって笑われるっていう。「笑われてなんぼだぞ」って。

S:そういう表現することと同じようなベクトルでお店をやるとかも同じ感じなんですかねー?

O:そうですね。表現に分け隔てが無いというか、すべてが表現のひとつであるという見方をしてましたね。

魔法の助言

S:店をやった方がいいよとか、何やった方がいいよっていうのは、もちろんパーソナリティを見て、「君はこういうことをやっていった方がいいんじゃないか」って感じで話をされるんですかね?

O:そうだと思います。それが天才的に的確なんですよね。

T:的確だし、いつから考えていたの?ってぐらいアドリブに近い感じでポーンと言いますよね。

O:で、言われた方はその気になっちゃうんですよね。魔法的というか。

S:そういう人たちが今、活躍されているというのが凄いですね。

O:たぶん第一世代の筆頭は鎌倉の<カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ>の堀内さんだと思うんですよね。堀内さんなんかもまさに永井さんの本を読んで、その本のなかの最後の一文が「君、そんな店をやれよ」って書いてあって、「これはぼくが言われたんだな」と。

T:当然、それは堀内さんに向けて書いたテキストじゃないんだよねー。

O:そうですね。

T:やっぱり「君」っていうのは「自分」だって思っちゃったんだね。

S:本が出てから知ったんだよ、あのカフェが堀内さんの店だって。全然知らずに編集したいたの。こういう店が本当にあるのかな、無いのかなぐらい。

T:<ディモンシュ>ももうすぐ25年ですねー。すごいねー。堀内さんが51歳。

<カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ>の堀内隆志マスター

S:同じワークショップで顔を合わせていたの?

O:それは無いです。ぼくらはたぶんその下の世代になるので、たぶん第3世代ぐらいだとい思います。

説明より実践

S:あと、箱のやつを皆さんに(お見せしましょう)。

O:ワークショップでいろいろなものを作って、雑誌とかも作っているんですけど、これは2004年にワークショップの参加者みんなで作ったZINEをひとつの箱に納めたもの。「Word's Box」といって、たぶん30名ぐらい参加者が居ると思います。中はこんな感じ。

T:それぞれが作品を作って、それが全部納められているんですよねー。

S:30種類あるってことですね?

O:そうです。これの元ネタというのはフルクサスというムーブメントがあったと思うんですけど、そのなかでマルセル・デュシャンとかがフルクサス・ボックスを作っていたと思うんですけど、そのイメージがあると思うんですよね。永井さんとお話ししていると、ときどきそういう横文字がパーッと出てきて、だから未来派とか、学生のころは「何それ?」という感じだったんですけど。そうやっていろいろ説明するよりも、自分でやらせることで学ばせるという感じがありましたね。

S:小栗さんが作ったものも入っているんですよね?

O:恥ずかしながら入っております(笑)。

S:で、これは参加した人たちだけが1箱ずつもらえるという?

O:そうですね、これは参加者がそれぞれ1つ持っていると思います。

T:すごい宝物ですね、これは。

O:そうなんです。

T:それぞれひとつひとつが素敵ですもんね。

O:ぼくもこれを見だすと時間を忘れてしまいます。

T :なんか表現の完成度って何なのかな?って思います。こういうものを拝見するとね。

S:だからぼくは永井さんと生前に面識が無いし、永井さんの文章を読むだけだと、やっぱり十分ではないと。こういうものを見ると、立体的に理念というか、どういうことをやってた人なのかようやくわかる。

空気を作る

T:今、話題に出た<SEWING TABLE >では永井さんが亡くなった後、毎年9月に「Jam jam jam音楽祭」っていう永井さんを偲ぶ小さな音楽祭をやっているんですよね。それは関西でのワークショップの参加者とか、<SEWING TABLE>に集っていた人たちがやっていらっしゃるもので、最初からやっていたのは知っていたんですけど、なんか距離を感じて遊びに行ったこともなかったんですよ。で、今年ちょうど『サンライト』ができて最初のトークが9月21日直後の9月23日に「jam jam jam」があったので、初めて遊びに行ってみたんですね。そのときに今回はかなり小規模なイベントになっていて、外の人がほとんど来なくて、歌ったり、演じる人がいるだけみたいな。まさにこういうZINEじゃないけど、それぞれが発表したものをみんなで分かち合うみたいなかたちの規模だったんですけど、そのときの空気感が素晴らしかったんですよね。本当に朗らかで楽しくて、みんなが「この一日を楽しんでやれー」というふうに思っていて、もちろんみんな仕事をしながら準備するわけですし、大変だと思うんですけど、どれだけ労力がかかるかどうか、お金がかかるか、かからないかっていうことを全然取っ払って、とにかくその場所のこの時間を楽しむために自分ができることを全部やるっていうような空間、時間。ぼくはそれを見たときに、そのとき体験してね、本当にショックだったんです。というか、いい意味で感動したんですけど、感動とともにショックで、ぼくは『サンライト』を編集し終わったばかりだったから、なかば「永井さん専門家」になった気持ちでいたわけですよね。「永井宏のっことは俺よりわかっている人はいないよ」くらいの気持ちでいたんだと思うんですけど、それで、その気持ちをもって「本ができましたー、どうですかー」って行ったところ、その場の雰囲気が本当に素晴らしくて「ああ、永井さんが人に伝えようとしていたことっていうのは、表現はこうだよ、とかはあるといっても、とにかく人間はこういう空気を作りだせるんだってことを伝えようとしていたんだろうなぁ」って思いました。なので、今回、小栗さんに裏方から真ん中に出てきていただいたのも、ぼくはワークショップをまったく経験したことが無かったので、その場所で生み出されていた空気の秘密というか、どんなことがそこで行われていたか、っていうのをよりよく知りたくなって、無理を言って出てきていただいたんですよ。すみませんねぇ。

O:何かお役に立てたことを話せたかどうか(笑)。

蔵書

S:実際<一色海岸書店>をやられて、どうでしたか?

O:そうですねぇ、本当にたくさんの方がいらっしゃってくれたんですね。もちろん近所の方は「何やっているのー?」みたいな感じで覗いてくれますし、遠くは確か福岡からも何かで見て来てくれたりして、本がほとんどなくなったんです。

S:永井さんの蔵書ですよね?

O:はい、永井さんの蔵書がちゃんと数えてないんですけど、雑誌も含めて3,000、4,000冊はあったんですけど、それが30日くらいの営業日数で旅立って行ったんで。

S:そのとき、小栗さんのなかで喪失感みたいなものってあったんですか? 永井さんが亡くなって、店をやって。

O:あのー、そのときは高揚感の方が強くて、まだ(喪失感は)無いですね。<一色海岸書店>が終わったのが、その年の7月だったんですけど、その後ですね。なんか、ふとした瞬間にしみじみして。自分のなかで整理が始まったような。永井さんが居ないんだなって。

S:それでカタギに(笑)。

O:ヤクザの道を歩み始める(笑)。一歩踏み出したという感じ。まぁ、楽しかったんですよね、単純に。本が売れるってことは。

S:楽しいのがいちばん。こんなまとめじゃダメだと思いますけど(笑)。

O :いえいえ(笑)。

T:あのー、冒頭に読んでくださったテキストにも書いてあるけれど、永井さんの蔵書って本当にこうかなり幅広いものでしたよねー。

O:あのぅ、ジャンルを読み上げていて、読み上げながら「まだ、あるの?」みたいな感じで、ちょっと自分でも嫌になったんです。本当に幅が広くて。で、ワークショップでメンバーが何か永井さんに質問したときに、とりあえず何でも返ってくるんですよね。何を質問しても。ワークショップのなかに、ちょっと変わった人がいたんですけど、橋の構造、トラスについて聞いたら、それもちゃんと返ってくるんです。そういう本も確かに並んでいました。「あっ、こういうのがちゃんと並んでいるだけじゃなくて、血肉になって、そうやって何かを聞かれたら、すぐ出てくるところにちゃんと納まっている人なんだなぁ」っていうのは感じましたね。

T :あのぅ、ネオ・フォークロアのときにちょっと出ましたけれど、蔵書のなかで民俗学的な本もずいぶんありましたよね。

O:そうですね。動物の骨で作った楽器の本とか。

T:そうでした。あと、世代なのかもしれないけれど、神秘思想的なものとか、ニューエイジのものとかもずいぶんあったし、そのへんもひと通り、しっかり読んでらっしゃったんだなぁって。その後、Twitterでぼくが永井さんの文章を引用しているんだけど、「あー、そうか、そうか。このへんは永井さんは西海岸のそういうところからの影響でこういう単語が出てきるのかなぁ」みたいなことを、それこそ数年遅れで気がつくことなんかもけっこうあって・・・。

O:そうなんですよね。そういう意味ではすでに書かれた本で、自分がもう読んだと思っている本でも何回読み返しても、なんか思い出すというか、学びがあるというか。だから、繰り返し読んでいくと、読むたびに理解が深まる部分がありますよね。

古びない

T:そうですね。さっきしたこのトークの打ち合わせのときに、3人で話していたときに、このボックスもそうですけど、永井さんのテキストもそうですし、永井さんの薫陶を受けた方々の表現も15年前ですけど、読ませていただくと、まったく古びていないんですよねー。そういう何っていうのかなー、でも書かれていることは自分の身近なこと。別に高尚な思想が書かれているわけでもないし、本当に日々の発見のことが書かれているんだけど、それが15年経っても、まったく色褪せてないのは、やっぱりすごいなぁって思う。

O:そうですねー。

T:そのへんは永井さんにも通じるものをちゃんとワークショップの参加者の人たちは受け継いでいるというか、共有してたんだなぁって思いました。

O:まぁ、ぼくらがいちばん受け継いだのは、自覚はしてないかもしれないんですけど、そういう部分かもしれないですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?