三麻データの再現性のある活かし方

こんにちは、水銀燈です。ちょりさんhttps://twitter.com/chori0001の主催する三鳳AC2023という大変面白い企画がありまして、その企画の一つとして本noteを書かせていただきます。こういう文章を書くのは初めてですがお付き合いください。

本noteはネット三麻打ちのバイブルと呼ばれる三麻データ本に基づいて押し引きの考察を行うことで、感覚の入る余地をギリギリまで削り誰でも再現性のある押し引き基準を作れたらいいな、という趣旨で書いています。ただ本当に全て感覚を排除できるような状況は発生する確率がかなり低いもので、どうしても感覚を用いた説明がかなり入ってきてしまいます。自分でも本末転倒だなと思いますが、麻雀のゲーム性、自分の至らなさもあり仕方ないのかなと思います。

さて、例をあげるなら自分が3900の良形テンパイをしているが親からリーチがかかっている。とりあえず押していいと人は言うけれど果たしてどこまで押していいのか?

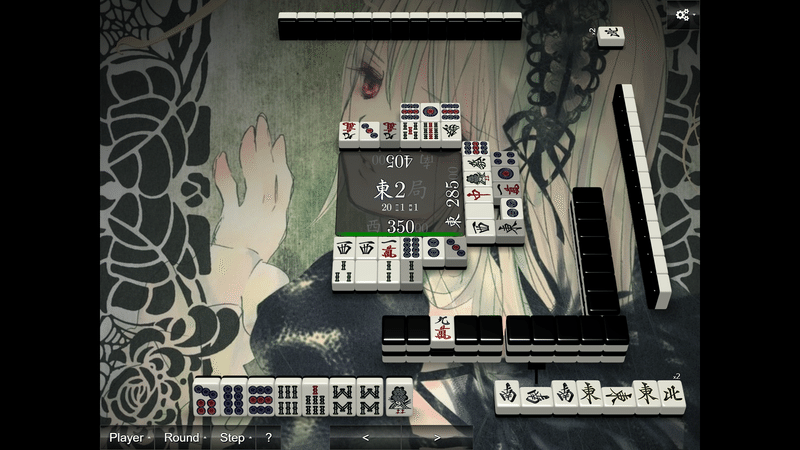

図にするとこんな状況です。

ここで5pを押すか、9pを切って降りるかと言われればほとんどの人は押すでしょう。しかし押さない人、押すにしても迷ってしまう人もいることでしょう。過程はどうあれ押さない人と押すにしても迷う人は、迷わず押す人に比べて5pを押さない確率が高そう、ということは言えそうです。

もし5pを押した方が正しいのならその押すかどうかという確率の差が成績に直結するため、押せる確率をほぼ100%に修正した方がいいでしょう。

また、もしかしたら5pを押さない方がいいのかもしれません。その場合、迷わず押す人と迷うが押す人(と迷って押さない人)も押さない確率をほぼ0%にできるよう修正した方がいいでしょう。

この5pを押すのかどうかについてですが、とりあえず三麻データ本にそれっぽい参考にできそうなデータがないか見てましょう。目次とかを見てみるとP116-テーマ17「リャンメン待ちフーロ手で押せる基準」というなんかこの状況にドンピシャりそうなものが出てきましたね。早速見てみましょう。そうすると次ページP117にある要求打点表17-1に目が行くかなと思います。この表の言いたいこととしては、

・相手のリーチの抜きドラの枚数

・今の巡目で勝負する牌の放銃率(データ本には初手危険牌と記載されている)

・リーチしてる相手が親か子か

・巡目は何巡目か

という条件を当てはめてこの表の中から要求打点を特定し自分の和了点数がその要求打点より高いなら"完全ベタオリ(ベタ降り時放銃率0%)"に対してリーチしてゼンツする方が局収支上有利になるということです。正直この説明は分かりづらいと思うので気になる人は三麻データ本のP105-テーマ16を読んでくださいw

(例えば今回の状況を基にして考えると、8-11巡目に本場やリー棒込みで4100手の打点がある良形テンパイだと、完全ベタオリと比較して放銃率15%程度の牌まで押せる、といったところです。しかしこれは今回の状況とは似てるようでまるで異なる状況です。まずこの58sは本当に良形か、危険牌を切らず完全にベタオリできる手牌か、自分の手が4100点より上なのか下なのか、等々。)

さて、この要求打点表ですが正直これをそのまま実践での検討に使うのはなかなか厳しいものがあります。初手危険牌の放銃率が20%までしか載ってないのもそうですが、まず基本的に一巡毎に変化するのは自分の和了打点ではなく、勝負する牌の放銃率です。そもそも先の画像、5pを押すかどうかの話になっていますがその前にリーチに対して何を切っていったかについては全く触れていません。リーチを食らった巡目から一巡ずつ見ていきましょう。

ここまで一巡毎に画像を貼って来ましたが、自分の和了時の打点というのはほぼ変化していません。変わるにしてもその頻度も少なく、変わり方のパターンも少ないので予想が立てやすい。

一方、勝負牌の放銃率は一巡毎に目まぐるしく変わる上に次引く牌の放銃率がどれほどなのか、つまり次に何をツモるのかという予想は他の要素に比べて相当立てにくいわけです。ですからほとんどの打ち手は勝負する牌が通りそうとか通らなそうとか、そういう方面に長年リソースを割いてきました。今でも例えば何かしらの対局で注目されるのは何々をビタ止めしたとか、読んで押し切ったとか、勝負牌の放銃率に関することがほとんどでしょう。実際思考リソースの大部分は今引いてきた、もしくはこれから打つであろう勝負牌の放銃率の特定に吸われますし、吸われるべきだと思いますから、それ自体は自然なことだと思うのです。であれば、そもそも押し引きを考察するにあたって、「要求打点(ボーダー和了打点)」よりも「要求勝負牌放銃率(ボーダー放銃率)」を基準にした方がより考えやすいのではないかと思いました。

この(ボーダー放銃率)の出し方がわかれば、多少条件が変わっても(ボーダー放銃率)より放銃率が低い牌は余裕で押せるし、危険牌は考えるまでもなく9pを抜くなどの塩梅がわかるようになります。

ボーダー放銃率を求めるにあたり、まず局収支の定義から考えたいと思います。データ本P28-式4-1 局収支の求め方によると、局収支は、

(局収支)

=(和了率)×(和了時収入点平均)

-(放銃率)×(放銃時失点平均)

-(被ツモ率)×(被ツモ時失点平均)

-(横移動率)×(横移動時失点平均)

+(流局率)×(流局時得失点平均)

という式で表されます。

ここで要求打点というのは、自分の和了時収入点平均が要求打点より高い時は完全にベタオリするよりゼンツした方が得になるというボーダーである、というようなことを上で言ったと思います。

少し式を変えるとこうなります。

(完全ベタオリ時局収支)

=(和了率)×(要求打点)

-(放銃率)×(放銃時失点平均)

-(被ツモ率)×(被ツモ時失点平均)

-(横移動率)×(横移動時失点平均)

+(流局率)×(流局時得失点平均)

太字のところが変更点です。少し移項すれば(要求打点)=なんちゃらかんちゃらという式になり、要求打点が求まるという話です。

さて、要求打点が使いにくくてボーダー放銃率を基準にして考えたいとなると、式はこう変更するべきでしょう。

(ベタオリ時局収支)

=[(和了率)'×(和了時収入点平均)

-(放銃率)'×(放銃時失点平均)

-(被ツモ率)'×(被ツモ時失点平均)

-(横移動率)'×(横移動時失点平均)

+(流局率)'×(流局時得失点平均)]×(1-ボーダー放銃率)

+(放銃時失点平均)×(ボーダー放銃率)……①

こうなります。なんか要求打点の時よりややこしくなってますね。よく見ると(和了率)や(放銃率)などが(和了率)’や(放銃率)’となっており謎の ’ がついていることに気づくかなと思います。この ' の意味は、勝負牌の放銃率が0%の時の和了率や放銃率などを指しています。例えば放銃率0%の牌を切って良形で追っかける時、超雑に

和了率50%

放銃率20%

被ツモ率25%

横移動率2%

流局率3%

各終局パターンの発生率がこんな感じになるとします。 では放銃率10%の牌を切った時は各終局パターンの発生率はどうなるでしょう。

まず90%の確率で通った場合、

和了率 50×0.9=45%

放銃率 20×0.9=18%

被ツモ率 25×0.9=22.5%

横移動率 2×0.9=1.8%

流局率 3×0.9=2.7%

となります。和了率50%〜のまくり合いは勝負牌が通過する90%のパターンを引いた時に発生します。

10%の確率で通らなかった場合はすなわち放銃であり、10%がそのまま放銃率に加算されます。

和了率 50×0.9=45%

放銃率 20×0.9+0.1=28%

被ツモ率 25×0.9=22.5%

横移動率 2×0.9=1.8%

流局率 3×0.9=2.7%

最終的にはこのようになります。①式もこれと同様の話です。

①式を移項すると、

(ボーダー放銃率)

=1-[(ベタオリ時局収支)+(放銃時失点平均)]

/[(和了率)’×(和了時収入点平均)

-(放銃率)'×(放銃時失点平均)

-(被ツモ率)'×(被ツモ時失点平均)

-(横移動率)'×(横移動時失点平均)

+(流局率)'×(流局時得失点平均)

+(放銃時失点平均)]

となります。実際に値を入れて計算するのは人力ではなくExcelか何かに式を入力して任せることにしましょう。

さて、データ本には8巡目、11巡目、14巡目の両面、愚形リーチ(ゼンツ)時の(和了率)’、(放銃率)'、(被ツモ率)'、(横移動率)'、(流局率)'が載っています。ここでいう両面とはデータ本P31から引用すると、

”例えば、先制リャンメンリーチの場合、リャンメン待ちが14待ちか36待ちか、あるいは当たり牌が何枚見えていないかなどの種類分けはしていません。よって、全体のデータと個別のデータの差が誤差になりえます。”

となっているため、例えば4枚切れてる36sリーチも両面リーチのデータとして集計されていますwまあ4枚切れてる36sとかでリーチすることはままあるでしょうが8巡目で4枚切れてたり、逆に14巡目とかならそのくらい切れてても良形とみなせることはそこそこあるでしょう。14巡目に見た目7枚とか8枚とか残っててよっしゃ超良形や!とか思うことはあんまりなさそうですしねwここら辺は感覚的な話でもありますが…

もう少し両面について色々考えてみましょう。

四麻の方が研究が進んでおり色々なデータがあります。こちらの麻雀数理研究会さんのnote

の無料部分に載ってる表では、8巡目の36-47待ちの和了率が54.3%となっております。続いて、nisiさんが麻雀数理研究会に所属する前にご自身

のサイトに載せている

こちらのデータでは19牌を切っている人数毎のその色の待ちの和了率を、巡目別、リーチ者から見て見えてない上がり牌の枚数別、等々の条件で解析して出している、といった内容です。これの両面36,47の8巡目のデータを見ると、19牌を切っている人数が0人、1人、2人、3人の場合も大きな差はなさそうです。先の8巡目両面36,47の和了率54.3%という数字は概ね見た目枚数6-7枚くらい。他の14とか25とかの待ちにも見た目6-7枚が8巡目の平均的な両面とあてはめていいのかは不明ですが、大体大きな違いはないのではないかと思います。

最も2つのデータ自体が同じ手法で解析して出されたものなのかは不明なので、こういう見方もあるよといったところです。ちなみに山にいる枚数に関しては

こちらのデータに載っています。8巡目両面だと概ね3.5〜4枚くらいでしょうか。

これを三麻にそのまま当てはめて良いのかと言われると言葉に詰まります。個人的には三麻と四麻でここら辺の見た目枚数に関する違いはそれほどないのかなと思いますが所詮感覚です。枚数が切れてる両面で相手がどれくらい残りの待ちを持っているかいないかという確度みたいなものは三麻の方がやや判別しやすそうな気がしますが、流石にちょっと不確かすぎる気がしますねw

(和了時収入点平均)はデータ本P107表16-2に追いかけリーチ時の和了素点、P120表17-5にダマテンパイ・フーロテンパイの和了素点が書いてあります。例えば子のリーチドラ2(40符3ハン)の追っかけリーチの素点は6800、これに供託リーチ棒と本場を足したものが(和了時収入点平均)になります。

(放銃時失点平均)はデータ本P97表14-1に書いてあります。対子のリーチ非一発・北0枚は約5900点、リーチ非一発・北1枚は約8000点、リーチ非一発・北2枚は約10000点となります。子供の場合北1枚抜くごとに2000点上昇しています。対親の場合もこの表から読み取れます。

ドラの種類による相手の打点の変化に関しては三麻データ本にはこれといった記述が無く無視してしまおうかと思っていたのですが、このことを兼ねてからの友人であるsenritsuさんに相談したら解析してみたい、と言ってもらいました。

本当にありがとうございます!僕の記事への期待が込められすぎててちょっと怖いですね。

この記事の子のドラ種別における全上がりの平均打点を見てみると、ドラ表が西や北など北抜きに関連するタイプのものを除けば、いついかなる時も役牌にはならず染めにも絡まない19mは6300点、役牌や端牌は6600〜6700点、28牌は6800-6900点、3-7牌は7100点

データ本P15の表1-1によると、子のアガリ素点平均は6966点で約6700点と見なせます。また、上で述べたように北1枚につき概ね2000点ほど打点が変化するので、

ドラが19mの場合は-400点=北-0.2枚、

役牌や端牌は-200〜-300点=北-0.1〜-0.15枚、28牌は+0点=北±0枚、3-7牌は+400点=北+0.2枚ほど相手の打点に補正してあげればいいわけですね。ただ流石に北0.2枚分を反映して打牌したり検討するのはいくらなんでも流石に厳しいかな…wと言ったところでして、どちらかというとこの結果はドラ表の種類によって相手の打点は変化するがシビアに考えなくてもまあ許される範囲に収まってるかな、という風に考えています。

データ本に戻ります。一発の場合は北1枚分放銃素点が上昇することが分かります。ここで一発を含む勝負牌を押す時ですが、(放銃時失点平均)の算出が少しややこしくなります。例えば対子・北0・8巡目で放銃率0%の牌を切って良形追っかけリーチを打つとき、最終的な放銃率は約18%です。これが仮に宣言牌放銃率が15%なら、宣言牌が通った後のめくりあいでの放銃率は18%*(1-0.15)=15.3%になります。合計の放銃率は30.3%となりますが、内訳は

一発がある時(放銃素点8000)…15%

一発がない時(放銃素点6000)…15.3%

となります。よって放銃素点は

8000*(15/30.3)+6000*(15.3/30.3)≒7000

となります。この例だと放銃素点はちょうど一発放銃時と非一発放銃時の放銃素点の真ん中くらいになっていますが、実際はこんなきれいに1:1にはなりません。とはいえこの一発による放銃素点の変化を含んだボーダー放銃率をきちんと式で表そうとすると恐ろしく面倒なことになるのではっきり言ってやりたくないです。幸い実戦で一発含みの牌を押す時は概ね1:1に近いかなと思います。放銃率がかなり低い牌を押す時は放銃素点は非一発時のものをそのまま当てはめればよさそうですし、逆に放銃率30%とかの牌を押す時は巡目も終盤であることが多く宣言牌が通ってしまえばその後のめくりあいでの放銃率はたかがしれてますから、放銃素点は一発時のものをそのまま当てはめてよさそうです。一発に限らず、赤やドラ等の牌を押す時にも同じことが言えます。

次に(被ツモ時失点平均)ですが、これもデータ本P97表14-1に書いてあります。これは一発が残ってるかの影響をあまり考えなくていいのでそのまま数値を当てはめればいいですね。

次に(横移動時失点平均)ですが、これは局収支を求める場合明らかに0ですねw

最後に(流局時失点平均)。これはP102表15-2の枠外下部にベタオリ時は-1200点とすると書いてあります。ダマ副露ゼンツ時はP117表17-1の枠外下部に800点と書いてありますね。

ちなみにここまでリー棒の影響を無視して来ました。リーチ宣言時に出したリー棒が放出したまま戻って来ない確率は、

(リー棒放出率)=1-{(勝負牌放銃率)+[1-(勝負牌放銃率)]×(和了率)}

で表されます。とりあえず今考えるのは副露の押し引きなので、リー棒の影響を含んだ式は後に紹介します。

さて、これでボーダー放銃率を求めるために必要な和了率〜放銃率の5値と和了時収入平均〜流局時得失点平均の5値が求められた事になります。最後に残るは(完全ベタオリ時局収支)です。これは「完全」ベタオリであることが前提です。例えばベタオリはするんだけど手詰まりそうな時は、とてもベタオリ時放銃率が0%にはならないですよね。ここでnisiさんが昔四麻で素晴らしいデータを残して下さっていました。

これはリーチに対してベタオリした時、巡目毎に手牌にある現物の枚数別にベタオリに失敗して放銃する確率を出したデータです。ちなみにベタオリ放銃率の内2,3%くらいはダマへの放銃とのこと。三麻は四麻より脇の人数が少ないですが四麻より追いつきやすく、打点のあるダマも頻繁に発生します。現物以外にも通りそうな牌を持っている場合まで場合分けしたデータはこちらに載っています。

これを見ると、同じ現物1個しか持ってない手牌でも、2枚見え字牌を持っているの手牌と次に通りそうなのが無筋19くらいしかない手牌とではベタオリ放銃率がまるで違うことが分かると思います。現物1個+無筋19しかない手牌の方は平均的な現物0個の手牌よりもベタオリ放銃率が大きくなったりしてますね。

このベタオリ放銃率を含めたベタオリ時局収支は、

(ベタオリ時局収支)=(完全ベタオリ時局収支)×(1-ベタオリ時放銃率)-(放銃時失点平均)×(ベタオリ時放銃率)

となります。実戦でリーチを受けた場合「ゼンツ」「ベタオリ」「回し」の三択から選ぶことになりますが、例えば8巡目の時点で終局まで放銃率0%で完全にベタオリ出来ると判断できることはまずありえないですね。これでより実戦に近い「ベタオリ」について考えられると思います。

さて、ここまでの話で(ボーダー放銃率)を出すために必要な要素は出そろいましたね。

ということでもう一度さっきの状況を貼り、状況整理をしたいと思います。

状況

・12巡目

・対北2リーチ

・待ちは河に1枚見えてる残り5枚の25s

・2副露、現物枚数1枚、後筋7p1枚

・ほぼ1件押し

・残り6筋の5pの放銃率は約13%ほど

・12巡目→12巡目ではありますが12巡目のデータがデータ本にはないのでとりあえず11巡目の追っかけの和了率、放銃率、被ツモ率、横移動率、流局率のデータを採用します。

・対北2リーチ→データに従えば親への放銃打点は約15000点ですが、今回表ドラが北-0.2枚下がる19mでしかも場に2枚見えている。対子の可能性が消えないのと赤が見えていないのに加えて、オタ風は平和の可能性が出てくるので何とも言えないところですが、これくらいであれば通常より結構打点は下がりそうかな。北1.5枚相当としましょう。

・待ちは河に1枚見えてる残り5枚の25s→これは両面と愚形の中間くらいでしょうか。例えば亜両面やノベタンなどの6枚待ちの和了率は、8枚待ちと4枚待ちのちょうど真ん中くらいの値…より少し高くなります。同じ2枚差でも8枚と6枚の2枚差より、6枚と4枚の2枚差の方が影響が大きいですから。今回の場合どうなんでしょう。対面はリーチ前であれば58s結構持ってなさそうで、リーチ後に引いてきたくらいでしょう。8sアンコだってそりゃあるかもしれませんが濃い薄いの話ができれば十分でしょう。下家に関してはわかりません。自分は手牌読みがかなりできない方なのでできる人に任せておきましょう。見えてる残り枚数は5枚ですが両面と愚形の中間よりかは少し両面の方に傾くのではないでしょうか。

・2副露、現物枚数1枚、後筋7p1枚→四麻ならベタオリ放銃率10〜11%ほど。内2〜3%をダマへの放銃が占めそう。ただ今回親の北2リーチと自分の北2抜き2副露で対面のやる気は相当低いと思われるので、通常より親リー以外に放銃する確率は低くなりそう。概ねベタオリ放銃率は親のみへの9%ほどか。もちろん1%ほど対面への放銃があるかも。

・ほぼ1件押し→対面がやる気出せなそうなのは上記のとおりですが、河も確認します。現物の手出しだらけ、自分の副露もケアして合わせ打ちしているので大体死んでいそう。もっと真ん中の現物数牌を色々手出ししてたら確定になりますがまあほぼ1件と見ていいでしょう。流局収支も対面が突っ込みにくい分少し良くなりそうですがもともとダマ副露時の流局収支は800点です。対面テンパイなら±0点、対面ノーテンなら1000点なのでこのデータの想定としては対面のテンパイ率が20%ということになります。対面が今回降りに傾くので仮にテンパイ率が半分の10%になるとすると、流局収支は100点ほど良化するでしょうか。しかし局収支ひいてはボーダー放銃率に関する影響はさすがに少ないとみてとりあえず今回はデータ通りの-1200点もしくは800点とします。

・残り6筋の5pの放銃率は約13%ほど→データ本のP177表26-1に書いてあります。2p切りリーチが気になるならP196のソバテンの危険度のところを読んで見るといいかもです。

ということでボーダー放銃率を出してみましょう。

(和了時収入点平均)=3500+1000+200=4700

(放銃時失点平均)=13500+200=13700

(被ツモ時失点平均)=5500+100=5600

(横移動時失点平均)=0

(ベタオリ時流局時得失点平均)=-1200

(ゼンツ時流局時得失点平均)=800

これとデータ本P102表15-2に書いてある(ベタオリ時被ツモ率)と(ベタオリ時流局率)がわかります。ベタオリ時の終局パターンは基本的には被ツモと横移動と流局しかないため、必然的にベタオリ時の横移動率も求められます。厳密には1-(ベタオリ時被ツモ率)-(ベタオリ時流局率)は(ベタオリ時横移動率)ではなく、(ベタオリ時横移動率)+(ベタオリ時和了率)+(ベタオリ時放銃率)です。ただし(ベタオリ時和了率)がわずかであることはP101グラフ15-1の下部注釈に書かれていますし、同注釈に書かれている「オリ時」の定義からリーチ者への放銃は限りなく少なく、仮にリーチ者に放銃した場合も、完ベタするより放銃する可能性のある牌を切ったほうが有利だと思ったから切った可能性も含まれているので一概に(ベタオリ時放銃率)が無視できないほど大きいとは限りません。注釈にもすべて横移動で終わったとして局収支を計算するとあるので、とりあえず今回はそれに倣って1-(ベタオリ時被ツモ率)-(ベタオリ時流局率)=(ベタオリ時横移動率)として話を進めます。

(ベタオリ時局収支)を求めます。

(完全ベタオリ時局収支)=-(被ツモ時失点平均)×(ベタオリ時被ツモ率)-(横移動時失点平均)×(ベタオリ時横移動率)+(流局時得失点平均)×(ベタオリ時流局率)

=-5500×0.43-0×0.19-1200×0.38

=-2821

≒-2800

となります。

この(完全ベタオリ時局収支)はベタオリに失敗してリーチ者に放銃する場合を全く含んでいませんね。上記でベタオリ時の親への放銃率を9%としたのでこれも込みで(ベタオリ時局収支)を求めると、

(ベタオリ時局収支)=(完全ベタオリ時局収支)×{1-(ベタオリ時放銃率)}-(放銃時失点平均)×(ベタオリ時放銃率)

=-2800×(1-0.09)-13700×0.09

=-3781

≒-3800

になります。

次に(和了率)'、(放銃率)'、(被ツモ率)'、(横移動率)'、(流局率)'について考えていきたいのですがやはりデータ本には準良形のそれらのデータは載っていないので良形のデータと愚形のデータのちょうど中間の値を採用することにしましょう。違和感のある方は適宜ご自分で調整して考えてみてください。

とりあえず11巡目良形の(和了率)'、(放銃率)'、(被ツモ率)'、(横移動率)'、(流局率)'は、

(和了率)'=0.487

(放銃率)'=0.166

(被ツモ率)'=0.227

(横移動率)'=0.019

(流局率)'=0.101

11巡目愚形の(和了率)'、(放銃率)'、(被ツモ率)'、(横移動率)'、(流局率)'は、

(和了率)'=0.328

(放銃率)'=0.209

(被ツモ率)'=0.300

(横移動率)'=0.079

(流局率)'=0.084

となります。今回準良形なのでちょうどこの良形と愚形の中間の値をとると、

(和了率)'=0.4075

(放銃率)'=0.1875

(被ツモ率)'=0.2635

(横移動率)'=0.049

(流局率)'=0.0925

となります。

これで(ボーダー放銃率)を求めるにあたりすべてのデータが出そろいました。いよいよ(ボーダー放銃率)を求めていきましょう。

(ボーダー放銃率)

=1-{(ベタオリ時局収支)+(放銃時失点平均)}

/{(和了率)’×(和了時収入点平均)

-(放銃率)'×(放銃時失点平均)

-(被ツモ率)'×(被ツモ時失点平均)

-(横移動率)'×(横移動時失点平均)

+(流局率)'×(ゼンツ時流局時得失点平均)

+(放銃時失点平均)}

=1-{-3800+13700}

/{0.4075×4700

-0.1875×13700

-0.2635×5600

-0.049×0

+0.0925×800

+13700}

=0.1498

≒0.15

となり、15%の牌まで押せることになります。お手元のExcelに×を*に直して突っ込んでみてくださいね。5pの放銃率は13%ですので、(ボーダー放銃率)からは2%しか下回っていないですがギリギリ押し優位といったところでしょう。ちなみにこの2%の差を局収支に直すと230点差になります。(ベタオリ時局収支)を-3570点にして(ボーダー放銃率)を求めると、13%であることがわかると思います。また、(ベタオリ時局収支)が-3685点なら(ボーダー放銃率)は14%になりますし、(ベタオリ時局収支)が-3215点なら(ボーダー放銃率)は10%になります。逆に(ベタオリ時局収支)が-4385点なら(ボーダー放銃率)は20%になります。このことからボーダー放銃率から1%放銃率の高い牌を押す、もしくは1%放銃率の低い牌で降りると局収支で115点の損をすることになるといえそうですね。これが放銃率18%の牌を押してしまえば345点の損ですし、放銃率8%の牌で降りれば805点の損になります。この1%当たりにつきどれだけ局収支で損するかは、巡目、自分の打点、相手の打点、待ちの強さ、巡目などで決まります。大雑把に言えば自分の打点や相手の打点が高いほど、待ちの強さが強いほど、巡目が早いほど1%当たりの局収支損が大きくなります。要は自分の手がアガリから近いほど、そして上がった時のリターンが大きいほど、放銃した時のリスクが大きいほど押し引きをミスった時のダメージも大きくなるということです。ここらへんは皆さんの感覚としっかり合致するところでしょう。

また、例えばこれが良形であれば(ボーダー放銃率)は約21%、愚形であれば(ボーダー放銃率)は約8%となります。今回は一般的な準良形よりもちょっと強いかもといえる待ちですから、(ボーダー放銃率)も15%より少し上に見積もってもいいかもしれません。

しかし今回ここで話は終わりません。今出した(ボーダー放銃率)は、ベタオリとゼンツを比較して出したものです。ですが果たして北2の親リーに対してゼンツすることを想定するでしょうか。もっと言うなら少しさかのぼったこの状況

ここで果たして選択肢がゼンツかベタオリの二択になるでしょうか。ならないですよね。白か2sかどちらかを押しはしますが、終局までゼンツなんてしないはずです。よく15%以下押しとか10%以下押しとか言われる中途半端押しをすることになるでしょう。ちなみに完全ベタオリできるくらい安牌が潤沢にあるとき、2s単騎ゼンツの完全ベタオリと比較した(ボーダー放銃率)はほぼ0になります。つまり完全安牌を切って聴牌しても完全ベタオリと局収支がほぼ変わらないということになってしまいます。安牌が潤沢にある手牌で完全安牌打って聴牌取れるのに聴牌とらずにベタオリしたほうがいいなんてことあるわけないのは明白です。これはゼンツかベタオリという選択肢自体が間違いで、x%以下押しかベタオリという選択肢になるのが正しいです(もっと言うとベタオリも常に回しという選択肢を内包しています)。リーチしない限りゼンツの入る余地はありません。これを踏まえると、途中で適切に降りれる押しとの比較で出した(ボーダー放銃率)はゼンツとの比較で出した(ボーダー放銃率)より高くなると思われます。途中で適切に降りれるからこそ更にギリギリまで踏み込めるといった感じです。こういう15%以下押しや10%以下押し、5%以下押しの和了率、放銃率、被ツモ率、横移動率、流局率等のデータはデータ本にはなく、ゼンツ、つまりリーチしたものしかありません。10%以下押し等の中途半端押しをした時の終局パターンを牌譜から集計するのは素人が考えても条件設定が複雑すぎて無理筋だと思われますから、シミュレーターに頼るしかないのかなと思います。四麻のものであれば鳳凰卓シミュという過去に公開されていたソフトを使えば手に入れることはできるのですが、現在入手する方法はありません。そのようなシミュレーターの三麻版ができるのが理想なのですがこればっかりは統計学もプログラミングも専門知識が全くないので自分で作れないのが悔しい所です。本当に欲しいと思っているのなら勉強しろという話なのですが…

余談として白単騎ゼンツと2s単騎ゼンツの(ボーダー放銃率)を求めていきます。一番迷うのは2s単騎と白単騎の待ちの質をどう見積もるかです。2s単騎は69p5869sと手替わりありますから単純な3枚待ちよりかは強い…といってもどれも変化したところでノベタンや亜両面です。例えば67889みたいなこの世の終わりのようなペンカンだって手替わりは結構ありますからね。単純4枚待ちよりは弱いと思いますが、まあ余談ですからデータ本の8巡目の愚形リーチのデータをそのまま使いましょう。白単騎は相当いい待ちですが準良形といったところでしょうか。対面ってどんくらい白持ってたり切ってくれたりするんですかね。この辺の見積もりは自分はかなり苦手なので有識

者に任せたいところです。ちなみにベタオリ放銃率は双方10%とします。

8巡目愚形の(和了率)'、(放銃率)'、(被ツモ率)'、(横移動率)'、(流局率)'は、

(和了率)'=0.355

(放銃率)'=0.227

(被ツモ率)'=0.298

(横移動率)'=0.073

(流局率)'=0.047

準良形の五値は適当に良形と愚形の中間の値をとることにします。

8巡目良形の(和了率)'、(放銃率)'、(被ツモ率)'、(横移動率)'、(流局率)'は、

(和了率)'=0.523

(放銃率)'=0.181

(被ツモ率)'=0.241

(横移動率)'=0.020

(流局率)'=0.035

愚形と良形の中間の値をとる8巡目準良形の(和了率)'、(放銃率)'、(被ツモ率)'、(横移動率)'、(流局率)'は、

(和了率)'=0.439

(放銃率)'=0.204

(被ツモ率)'=0.2695

(横移動率)'=0.0465

(流局率)'=0.041

8巡目の白単騎と2s単騎それぞれの(和了率)'などの五値がわかったので(ボーダー放銃率)を求めていくのですが、今回は一発があるのでそれも考えていきたいところですが、一発のある時に(ボーダー放銃率)を出すのはかなりめんどくさいので、逆に2s切りと白切りの局収支を求めてみます。2sの放銃率を9%として、

2s切り局収支

=(8巡目0%押し準良形ゼンツの局収支)×{1-(2sの放銃率)}-(一発放銃時の放銃打点)×(2sの放銃率)

=-2207.9×(1-0.09)-16700×0.09

=-3512

白切り局収支

=(8巡目0%押し愚形ゼンツの局収支)×{1-(白の放銃率)}-(一発放銃時の放銃打点)×(白の放銃率)

=-2207.9×(1-0.00)-16700×0.09

=-3073

となり白切りの方が優位になります。仮に2sの放銃率が6%なら局収支は-3077となり白切りとほぼ同値になります。今回は安牌の打白と危険牌の打2sの二択であるため、実践に即した実質的な(ボーダー放銃率)は6%といえるかもしれません。

ちなみに四麻でも考え方は同じです。ただ三麻の方がダマや副露などの聴牌率が四麻に比べて圧倒的に高いことから逆に聴牌率等の算段がつけやすそうで、被先制時も脇は一人しかいませんし脇が切る牌によって脇がどういう手牌であるかの確度が四麻よりだいぶわかりやすいことが多いと思います。どっちかといえばデータを駆使して突き詰めやすいのは四麻より三麻な気がしますが自分が大して四麻は数打ってないので確かなことは言えません。

結局のところ実戦でこういう計算などできるわけがないので、実戦に活かすには何度もこういう検討をして(ボーダー放銃率)を導き出したり、同じ状況でも条件を少しいじって(ボーダー放銃率)がどのくらい変わるのかを調べたりということをやっていって肌感覚に落とし込むしかないのかなと思います。AIとかに代行してもらうならともかく打牌をするのは自分自身なので、そこは踏ん張りましょう。今でも私は実戦の押し引きを後で検討してみたらミスだったねってことはしょっちゅうあります。恥ずかしいことではありますがやはりそれは明確に直すべきこと、直せたら強くなれることでもあるのです。

少なくとも不慮のミスをなくすためには、1巡ごと、もしくは1牌毎に状況の変化を終えたら最高です。

例えばここで2sを切ってからの

こんな何気ない2sや

こんな何気ない1sを持ってきてツモ切っている間にも状況は刻一刻と変化しています。巡目の経過、残り筋の減少、対面の現物手出し等々。これらの変化を追うのを怠ると急に危険牌を引いてきたときに対応できません。その場で画像を見せられて10+5秒で完璧に回答できる人なんて誰もいませんね。この状況に至る前に何巡もの5秒+αがあったのですから、その時間は有効に使いましょう。話は脱線しますがたまにリア麻をよく打つ人が、打ち慣れてない人に安牌を切るのに時間を使いすぎだと言うことがありますが、正直言ってその言葉の方がよっぽど訳が分かりません。被先制時に完全安牌を切るかどうかは押し引きの分岐になっていることが非常に多いと思います。切る時は本当に切っていいものか今一度考えましょう。

いちばん理想なのは開局時から残り筋を数えようとすることです。両方残り筋は12から始まり、例えば1sが切られたら残り11本、さらに4pが切られたら残り9本、8s対子落としが入ったら69sがほぼ否定されるので残り7本といった感じです。そうすればリーチを受けた瞬間でもシームレスに残り筋を把握できます。副次的な効果として、1巡目から他家の手出しに集中できるようになり細かな字牌の切巡、数牌の逆切りやターツ選択、打牌までの間などに気づきやすくなります。ただ終盤になるとパンクして追えなくなるのなりますし、常にそれをやっていると間違いなく頭が持たないです。そもそも我慢の利く性格ではないんですよね。結局自分も開局時から残り筋を数えようとはしていません。単純にアプローチとして間違っているのかもしれませんねw面白そうだと思った方は試してみてください。

さて、ここまで書いてきて思うのは、果たして再現性とは何なのかということです。自分の書いた文章を見てると再現性なんて釣りタイトルだよなと思います。私が初めて三鳳に入った時、四麻の経験しかなかった私にとってそこで繰り広げられる打牌のほとんどがついていけるものでは無く、直感的にここで勝ち越せるどころか勝負すらさせてもらえるはずがない、と思いました。当時と言っても5年くらい前ですが、三麻データ本のような確かなデータはなく、三鳳で結果残してる人のブログだったりツイートだったりを見ても、半分どころかほとんど訳が分からなかったのを覚えています。ロジカルさん動画も天鳳三麻を打つ人は確かに見た方がいいと思いますが、果たして、三麻を始めたばかりの人、これから三麻を強くなりたい人が見て果たして本当に強くなれるのか?当時友人と三麻セットをする機会があり、その時四麻の経験しか無かった私はロジカル動画の20,21,23を前日やセットに行く前何回も見返してた記憶がありますw当然実戦でそれらの知識を活かせるはずもなく。その知識を理解するに足る能力、経験、事前知識、精神性、色々理由はあるしつけられるでしょう。結局のところそれは総合的にどうしようもなく弱いということです。そんな人間が自分より遥かに強い人間の戦術を付け焼き刃で学んだところでほとんどの場合強くなれません。私の場合も、ここまで自分の考えを述べてきましたが努力の方向性が合ってたかなんて分からないのです。今回紹介した考え方もたまたま自分に合っていただけかもしれませんし、その合っていたという事すらも錯覚の可能性はあります。それでもそこで戦いたいと思うのならその弱さは受け止めるべきでしょう。

今回こういうようなことを考えるに至ったのは、3年前だったかに九段になれずに787ループしてた頃、ある鉄強三鳳プレイヤーに「水銀さんが九段になれないのは三鳳七不思議の一つ」って言われたんですよ。でも当時の自分は満貫の両面張ってて子リーとか親リーにどのくらい押していいかとか全然わかってなかったんですよ。北1とかしか抜かれてない子リーに「これは当たりそうやな...」とかいって15%くらいしかあたらなそうな牌を不安になりながら止めてた気がします。そんなの話になるわけないんですよ。彼にそう言われた時自分もそういうプレイヤーに意識されるようになったかと思うと同時に本当に恥ずかしくなり、自分は弱いなと思いました。そっから必死にデータ本とにらめっこして今回の記事のようなことを考えるようになりました。

正直今回紹介した事はまだ序でして、本当は南場とかで三麻順位予測計算機を用いたり、リーチ者のような聴牌率100%のわかりやすい攻撃者がいない状況とかもっと牌姿を何枚も貼って具体的な検討とかいろいろするべきだと思うのですが本当にキリがなくなってしまうのでここで〆たいと思います。

あらためて主催のちょりさん、三鳳ACに参加している方々、そしてここまで読んでくださった方々に感謝申し上げます。

またどこかで会いましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?