シグニチュアトーン④ Alex Lifeson

自分が本当に鳴らしたい音がまだ見つかっていないギタリストに聴いてほしいギターサウンドを紹介する「シグニチュアトーン(signature tone)」、過去記事では2~3名のギタリストを紹介したが、今回はアレックス・ライフソン(Alex Lifeson)総力特集をお送りしよう。

出生名Alexandar Zivojinovich、1953年にカナダのブリティッシュコロンビア州に生まれた彼は1968年にラッシュ(RUSH)を結成、2020年のニール・ピアート(ドラムス)の死去により名実ともに終焉を迎えるまでの長きにわたってバンドのリードギタリストとして活躍してきた。

1996年にはヴィクター(VICTOR)名義のソロアルバムをリリースしているが、他の単発的なゲスト参加の類をのぞけばほぼラッシュ一本槍といってもいいほどの献身的な活動歴は、これほどキャリアの長いギタリストのなかでも珍しい。

ヴィクターにしても、第2子を授かったゲディ・リー(ベース/ヴォーカル)の意向を受けての1年間の活動休止期間に実現させたものであり、それまでは年1作のアルバムリリースとそれに伴うフォローアップツアーをこなしてきたのだから、ラッシュそしてライフソンはロックの歴史の中でも際立ったハードワーカーだった。

☆

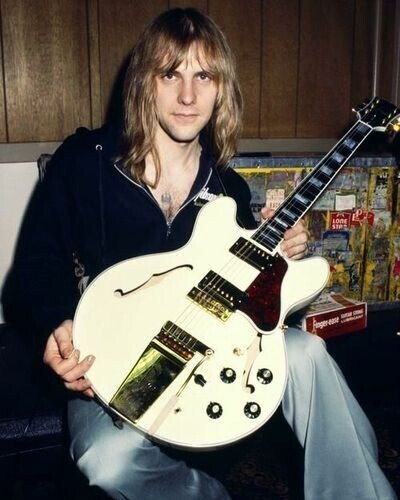

ラッシュのアルバムデビュー時にメインに据えていたのがギブソンの1968年製ES-335で、後にギブソンの他モデルを揃えていったようだ。

1976年、後に代表作とよばれることになるアルバム"2112"で商業的な最初のブレイクスルーを果たし、同時にそれまで以上の大規模かつ長期のロードに出るようなった頃、彼は白いES-355を入手する。

このES-355は80年代頃にはいったん使用機材から外れるものの、必要な修理を行ったうえで大切に保管していたそうだ。

彼の中では”By-Tor nad The Snow Dog”をプレイするにはこのギター、という決め事があるようで、アルバム”VAPOR TRAILS”リリースに伴う2002年のツアーではこのギターをプレイしている。

この寵愛にギブソン社もこたえたかったのか、それともビジネスチャンスを逃したくなかったのか、2008年にはInspired byシリーズとして同仕様のES-355が発売されている。

その一方で時代ごとの流行りモノにもひと通り手を出しているところもまた、そのキャリアの長さをうかがわせる。

80年代以降には新鋭ブランドだったオヴェイションを、もう少し後にはまだ知名度の低かったポール・リード・スミスを入手している。

今では珍しくもなくなった、個人のギタービルダーによるカスタムビルドのギターをステージでのメイン機に据えていたこともある。このギターはヘッドのロゴからファンの間では”Hentor Sportscaster”なる珍妙な通称で知られている。

これと前後してギターシンセサイザーを搭載したモデルもステージで使用している。

さらには、これはギターではないが

モーグ(MOOG、ムーグ)のペダル型シンセサイザー、タウラスⅠまでプレイしている。

これはラッシュが後々まで貫いた

スタジオ音源と同一の演奏を3人だけで再現する

というポリシーを理解しておくべきだろう。じじつ、ラッシュのステージにはサポートメンバーを置くことが無く、ゲスト出演というのもほとんど無い。

レコーディング時にシンセが鳴っているパートは、ステージではライフソンまたはリーがプレイすることになる。ベースを弾きながらリードヴォーカルをとるリーもだが、ライフソンもギターを弾きながらペダルシンセをプレイしていたのである。

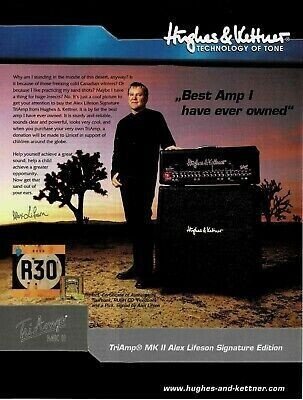

ステージで使用するアンプについても、初期のマーシャルからハイワット(HIWATT)、2000年代以降のヒュース&ケトナーまでなかなかに幅広く、なかにはギャリエン・クルーガーの

2000CPLなどという変わり種もある。

なおケトナーからは後に

シグニチュアモデルがリリースされたのをご記憶の方もいるだろう。もっとも、海外はともかく日本ではほとんど売れなかったはずだが…

☆

おそらく80年代初期から90年代までのラッシュをリアルタイムで聴いてこられた方には、ライフソン=アルペジオというイメージが強く残っていると思う。たしかに70年代末期から80年代序盤、アルバムでいえば”PERMANENT WAVES”と”MOVING PICTURES”の頃のフレーズはとても印象的だ。

だが、そのすぐ後の80年代中期にはモデュレイション系エフェクトを多用した、ポリス(THE POLICE)のアンディ・サマーズを思わせるギターサウンドに移行したし、90年代初期のグランジのブームと前後してヘヴィディストーションに回帰したりと意外にせわしない。

ラッシュの他のふたり以上に時代に流されやすいところがあるのもまた彼、アレックス・ライフソンの個性というか、この場合は持ち味というべきかもしれない。

では改めて、アレックス・ライフソンのシグニチュアトーンはというと、どれだけヘヴィなディストーションからでも必ず突き抜けるように、突き刺すように伸びる高音だと思う。

ラッシュは結成当時から最後までトリオの限界を超えた音の厚みを志向するバンドであり、それはドラムスが初代のジョン・ラッツィー(ラトジー)からニール・ピアートに交代したことで決定的なものになる。

ゲディ・リーの、ジャック・ブルースやクリス・スクワイア、ジョン・エントウィッスルの影響下にある攻撃的で音数の多いベースにピアートの、これまた音数の多くタイトなドラムが組み合わさることでラッシュの重く厚みのあるビートが形成される。

ライフソンのギターは時にそのヘヴィネスを構築し、時にそこから離れた浮遊感や解放感、聴き手の感情に届く叙情的なフレーズを放つ。

特にロングトーンの鳴らし方には強い信念があったようで、これはどの時代のどのアルバムを聴いていても確実に分かる。

グランジの音像にどっぷり浸かっていた頃のヴィクターでの楽曲でさえも、強烈なベンディング(チョーキング)による泣きが炸裂する。パンクの影響下の重く濁った音しか出せていなかった当時の若手バンドではまずマネの出来ないプレイである。

☆

もしラッシュやヴィクター、他のソロ名義を含めてライフソンのギタープレイに触れたことが無ければ、YouTubeでもSpotifyでも他サブスクでも何でもいいので聴いてみてほしい。リードとバッキングの兼ね合い、ソロの構築でこれほど多くの示唆を受けるギタリストも、そうたくさんはいないはずだ。

なお、ニール・ピアートの死去から1年以上経った昨年6月、沈黙を守っていたアレックス・ライフソンはエピフォンからリリースされる自身のシグニチュアモデルのプロモーションのためにソロ名義で2曲を発表したことが伝えられている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?