YAMAHA SG再考

中古楽器の修理調整および売買の仕事でしばらく前に触ったのが

ヤマハSG-510だった。

調べてみるとSG-500の後継として1983年に発売されたものの3年ほどで廃番となった短命なモデルらしい。

当時のシリーズ最下位だけあって装飾の類は大幅に排されているのは仕方ないが、ブリッジやテイルピースはSGシリーズ独自の形状のものではなくギブソンとほぼ同規格が純正採用されているし、ピックアップ(以下PU)のコイル切替スイッチ「バイサウンドシステム」もオミットされている。

さらにいえばPUのマグネットもアルニコや、ヤマハ独自の合金スピネックスではなくセラミックとなっており、たしかにシリーズの上位の他モデルとは明らかに高音域の尖り方が異なる。

とはいえ、これは実際に弾いてみると分かるが、このSG-510のサウンドにはたしかにSGシリーズの遺伝子を感じ取れるのである。こうなるともはやSGのマジックというしかない。

今回はヤマハSGシリーズの、70年代以降のアーチドトップのモデルに限定させていただき、その独特なサウンドについてお伝えしたい。

あわせて、日本製ギターの中古市場の現状についても触れたいと思う。

☆

先ほど『70年代以降のアーチドトップのモデル』という表現を使ったが、ヤマハは遡ること1966年にはSGの名を冠した製品をリリースしていた。

1974年に開発したプロトタイプを来日公演中のカルロス・サンタナに弾いてもらい、「サステインが足りない」というお小言を頂戴しながらも改良を重ねたモデルがSG-175として製品化、サンタナには豪華なインレイワークを施した通称「ブッダ」SGが贈られる。

80年代に入ると多くのモデルがラインアップされるようになるが、いずれもSG-175のアーチドトップかつ左右対称のボディを継承している。

☆

ここでヤマハ以外のギターブランドの製品のハナシになるのだが、70年代から80年代にかけて

このようなモデルが相次いでリリースされた。

これらの;

○スルーネック構造による長く豊かなサステイン

○内蔵アクティヴ回路やスイッチ切替による多彩なサウンド

を共通項に持つモデルが開発・販売され一定の支持を集めたのは

アレンビック(ALEMBIC)の影響が大きいと思われる。

とはいえ個人オーダー品の受注生産がメインで高額だったアレンビック製品はごく少数しか日本国内に流通せず、結果としてその影響下にある国産モデルの登場を促すこととなった。

ヤマハもそのような時流‐この場合は流行というべきか‐を把握していたのであろう、1976年に発売したSG-2000ではブリッジの下にブラス(真鍮)のサステインブロックを仕込むという手法をとる。

ギブソンのチューン・オー・マティックの設計に倣ったブリッジを採用しながら、ネジとサムナットを介して木部に直に留め付けるのではなく、わざわざ金属の塊を、木部を掘りこんで埋め込むのだからそのコストは決して小さくはないはずである。

さらに、弦振動がブリッジから木部に伝わるまでにこのブロックを通ることでトーンに「色が付く」‐音域や強弱のニュアンスに若干なりとも影響が出るのは避けられない。

とはいえ、この特殊な手法も後述の、特に上位モデルに採用の構造との組合せによってSGシリーズ特有のサウンドを生み出すファクターとなっていることも事実なのである。

SG-2000に続いて80年代初期には

SG-1500が、そのすぐ後には

カタログモデル最上位として長く君臨することになるSG-3000が発売される。

先の2000とこれら2モデルにはスルーネック構造が採用されている。

正確には2000および3000では複雑な貼り合わせを用いたTクロス・メイプルネックという工法を採っている。

ボディ底面からネック、ヘッド先端までを一本の材から加工し、ウィングと呼ばれる木材を左右から貼り付けてボディを形成するスルーネック構造はボディのアーチドトップとは相性が悪く加工の手間が大きくなる。

実際、同時期の他ギターブランドがリリースした製品を見てもスルーネックとアーチドトップの両立を実現したモデルは少ない。

まして限定品や短期間のみで廃番になることもなく、ヤマハSG-3000および2000は20年以上もカタログモデルとして残り続けたのだから凄いことである。

最上位に限るとはいえコストをものともせずに採用するあたりにヤマハの、SGが鳴らすべきサウンドへの意志いや執念のようなものが垣間見えるように思える。

☆

ヤマハSGのサウンドの重要なファクターとしてもうひとつ、純正PUが挙げられる。

以前の投稿でも触れたが、コイル上面を可能なかぎり弦に近づけられるようカバーの形状を工夫したセミオープンである。

このPUと、SGでは各PUのトーンツマミに内蔵のプッシュ/プッシュ式スイッチとの組合せによるコイル切替機能がヤマハの呼ぶところの「バイサウンドシステム(以下BSS)」であり、SGの他にもSAやSFに採用された。

このBSSについて触れておきたいことがある。

まず、先述のSG-2000が発売された当時はBSSが採用されていなかった。

80年代初頭に発売されたSG-1500および1000で純正採用されたが、当時の最上位だった2000にはすぐには採用されなかった。

現在では当たり前のように用いられるダブルコイルPUのシリーズ(直列)/コイルスプリット(片側コイルのミュート)の切替という手法だが、ヤマハは自社製品への導入に慎重だったふしがある。

いうまでもなくシリーズ配線、いわゆるハムバッカーサウンドとコイルスプリット(タップ)では聴感上の音量だけでなく音域の偏り、ノイズの増大など音質の差が大きくなる。

すでにPUも自社設計するようになっていたヤマハとしてはシリーズ/スプリットのどちらも中途半端なサウンドにならないよう、BSSはあくまで中位モデルに搭載の、いち付加機能として導入したのではないだろうか。

これが80年代に入るとヤマハは「スピネックス(Spinex)」なる合金をマグネットに用いた新開発のPUを製品に投入するようになり、BSSとの組合せを積極的に採用するようになる。

このスピネックスPUはマグネットの違いの他に、コイルをロウ漬けで固める処理が施されていることが挙げられる。

大音量時にPUのコイルが空気の振動である音で揺さぶられることで起きる不随意のハウリング、マイクロフォニックノイズへの対策として採られるロウ漬けだが、コイルがギターの弦振動の影響を受けにくくなることで音が固くなり、表情に乏しくなるというデメリットもある。

SGのマニアにはとかく賛否両論のスピネックスであるが、BSSとの組合せにより、サウンドの幅を広げたいギタリストの要望に応えてきたのも事実である。

☆

ヤマハSGの、ここでは2000および上位モデルを例にとると、その持ち味は単音を弾いたときの太さ、そしてサステインの豊かさである。

これは先述のTクロス・メイプルネックやサステインブロック等、若い世代が言うところの「極振り」ともいうべきサステイン追求の結果である。

なので当然のことながらギブソン(GIBSON)のレスポールの、スタンダードやカスタム、スタジオ、トラディショナル、クラシック、この際サプリームも加えてもいいが、アーチドトップモデルと単純な比較は意味がないと思う。

低音から高音までのバランスやコードストローク時の音のばらけ方、オープンで明るい響き、ヴィンテージリイシューの持ち味とされる「枯れた」繊細なトーンをSGに求めるのは、無意味とは言わないが少々無理がある。

また、ポール・リード・スミス(PAUL REED SMITH、PRS)のアーチドトップ系モデル、カスタム24やマッカーティ等ともキャラクターは異なる。

現在のカルロス・サンタナのシグニチュアモデルにしてもヤマハSGとの共通項は少ない。

他ギターブランドによる模倣や追従が現われなかったこともあり、意外に知られていないがヤマハSGはスタンドアローンな存在なのである。

70~80年代に青春時代を過ごされた世代の皆様からすれば、ヤマハSGはそれなりに高額ではあるが入手は可能なギターであったとお察しする。友人から借りて弾いたことがあるという方も少なくはないだろう。

むしろギブソンやフェンダー(FENDER)、B・C・リッチ(B.C.RICH)やジャクソン(JACKSON)といった海外ブランドの製品のほうに強烈な憧れを抱くという原体験が、程度の差はあれおありかと思う。

2022年の現在、いまだに高額ではあるもののギブソンやフェンダーは楽器店で販売されているし、B・C・リッチやジャクソンは本国USAファクトリー製に限定しなければかなり安価で出来の良いモデルが入手できる。

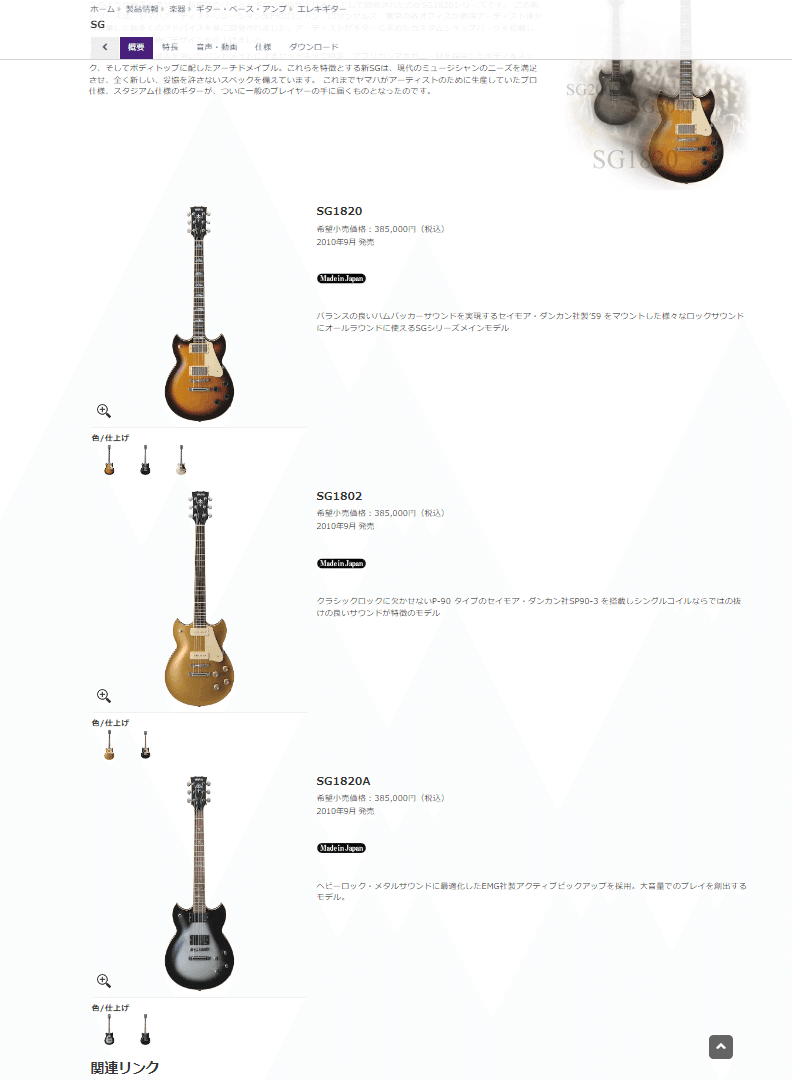

対してヤマハSGは2010年に3000および2000が生産完了し、現在も生産の続く1820系の3モデルに移行した。

現行1820系を悪しざまに言う意思はないが、しかし、70年代からのヤマハの3000から510に至るまでのSGはもはや生産されないという事実をいま一度しっかりと考えていただきたいのである。

私がこうまでヤマハSGに肩入れする理由、それは日本国内と主にUSを中心とした海外市場の温度差が大きすぎるからだ。

カルロス・サンタナの他にもSGを手にしたギタリストは多い。

デュラン・デュランのアンディ・テイラーは日本市場におけるSG-90と同格のモデルを弾いていた。

他に変わったところでは

イエス(YES)在籍時のトレヴァー・ホーンが手にしている。

もちろん若い世代には

ジョン・フルシアンテが近年になってSGをメインに据えていることが影響しないはずがない。

ヤマハは北米市場での展開を精力的に続けてきたこともあってUS市場でのニーズが高い。

たしかに80年代のエレクトリックジャズやフュージョンの印象は強いかもしれないが、日本のギタリストが固定観念に囚われたままだとヤマハSGの価値はいつまでも低いままで、そのうち貴重なモデルや状態の良好な個体は海外に流出し戻ってこなくなるだろう。

現在、SG-3000や2000はもちろん、この際セットネック構造の中位モデルである1000や800も含めた「オールド」SGをお持ちの方にお伝えしたい。

ギブソンやESP、およびそのいちブランドであるナヴィゲイター(NAVIGATOR)のレスポール系モデル、PRSのUSA製モデルへの買い替えを検討されているのであれば、たとえ面倒でもSGとの同条件で弾き比べることをお勧めする。

現在のメインの歪み系ペダルやアンプで、防音室で大音量で弾いてみて、可能であればバンドメンバーからも客観的な意見をもらったうえで判断してほしい。

特にコードの鳴り方‐低音から高音までのバランスについてはギタリスト本人がアンプから聴いている音と他者との差はけっこう有るもので、それがSGの個性‐トーンキャラクターと密接に結びついている以上は決して軽視するべきではないと考える。

それと、なんだか弾きにくいし飽きちゃって…という浅い理由で手放すようなことはぜひ止めていただき、信頼できる修理業者に預けてオーバーホールのような調整を行うことをお勧めする。

かりにナットやフレットの消耗で演奏性が低下していたとしても、一度手放してからの買い直しの手間や、さらに状態の悪い個体に当たってしまうリスクを考えればフレットおよびナットの交換の費用は安すぎるぐらいである。

最後に、70~80年代の基準からみれば歪み系ペダルやアンプが大きく様変わりしていることを付け加えておきたい。

ペダルやアンプ、ギターケーブルをアップデイトしたうえで鳴らすサウンドはSGが新品だった頃とは明らかに違うはずだが、今の機材に繋ぎ、今の耳で聴いても十分に魅力的であることにオーナーが気づくことを私は願ってやまない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?