限界独身オタク男性がベース宅録にサンズアンプPSA-1を使っている話

フルチューブアンプで歪ませた音が好きだけど宅録でそれは無理!というような人にオススメです。

ただ残念ながらPSA-1は生産終了品……後継機があるのでそれの紹介も記事内でやります。

SansAmp PSA-1とはなんぞや

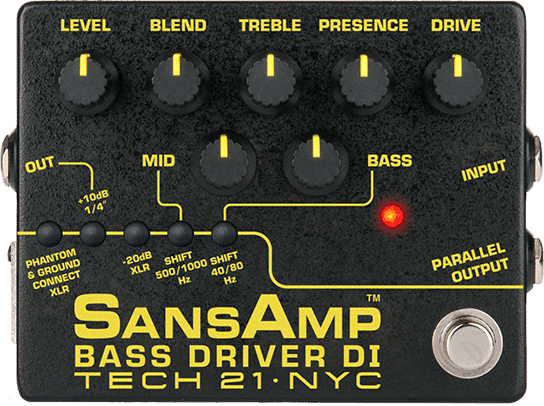

サンズってベードラじゃないの?

サンズアンプ……ベーシストであれば誰もが知っているであろう名エフェクターですね。ただしそれは Bass Driver D.I. 、通称ベードラの話。今回この記事で語るのは同じSansAmpでもPSA-1の方です。

ラック機材なので、知ってる人は少ないんじゃないかなーと思います。というか「サンズって他にもあったの!?」みたいなことを思ってる人が多そう……。

サンズアンプというのはあくまでブランド名(シリーズ名?)で、モデル名ではありません。上で出したベーシストの間で有名な奴はサンズアンプの「Bass Driver D.I.」というモデル、といった感じです。

ですのでサンズアンプの名が付くモデルは他にも沢山存在し、その中にはラック型のエフェクターもあり、更にその中の1つがPSA-1ということです。

PSA-1ってどんなエフェクターなの?

一言で言ってしまうとマルチバンドサチュレーターなのですが、これでは多分伝わらないと思うので別の言い方をするとプリアンプ、歪エフェクター、アンプシミュレーター……みたいな感じでしょうか?音色の傾向としてはベードラに近いので、ベーシスト各位は一旦そのように捉えて貰えたらなと思います。

パラメータとしては以下が存在します。

・PRE-AMP:入力ゲイン(上限付近でローカット&ハイブースト)

・BUZZ:低域の歪量(カットとブーストが可能)

・PUNCH:中域の歪量(カットとブーストが可能)

・CRUNCH:高域の歪量(ブーストのみ)

・DRIVE:全体の歪量(パワーアンプの歪に近い的な記載が説明書に有り)

・LOW:低域のイコライザー

・HIGH:高域のイコライザー

・LEVEL:最終的な出力レベルのコントロール

ベース用なの?

別にベース専用と言うわけではなく、ギターベースの両方で使えます。プリセットにもギター用やベース用がありますし、メーカー側も両方で使われることを想定しているのかと。このエフェクターの面白いところはギターやベース以外にも使えるところですね。ボーカルに掛けてもいいですし、ドラムに掛けてもOKです。ただこれはライブやレコーディングで使うというよりは、録音した後のミックスで使われることが多いですね。PSA-1を気に入ってるPAさんなんかは現場に複数台持ち込んでドラムやらベースやらに使うこともあるらしいですが……。

単純に歪みを加えるエフェクターとして使ってもいいですが、パラメータとして前述した通り各帯域ごとの歪量を調整出来るため、スネアの厚みを増したり、金物のハイだけを汚したり等、イコライザーとはまた違った効果が得られます。

どんな音なの?

公式のデモ

取り敢えずは公式のデモ動画から。PSA-1の公式動画は多分無いので、後継機のPSA-2.0のものになります。あしからず……。

自分のベースのライン録音に後掛けした音源

自分のベースのライン録音に対してPSA-1を後掛けしてみました。素の音とPSA-1を通した音と交互に切り替えています。どう変化するかの雰囲気は伝わるかな?ちなみに指とピックで設定は少し変えています。

ちなみに音源はこちらの動画で使用したものなので、演奏は僕じゃないです。

実際の作品

ベースの音作りにPSA-1を使った動画をいくつか貼っておきます。

DI経由の素の音と、PSA-1を通した音を組み合わせて使ってます。

何が良いの?

BUZZパラメータによる低音の増強

上の方で書いた通り、PSA-1は低域中域高域の歪量をそれぞれ別に設定出来ます。これによって様々なキャラクターの音色が作れるようになっているわけですね。例えば説明書には「中域の歪量を抑えると、フェンダーアンプのようなソフトな歪の音色が得られます」みたいなことが書かれています。

そんな各パラメータの内、ベースの宅録で使う上でキモになってくるのが低域の歪量を調整するBUZZパラメータです。

このBUZZをグッと持ち上げて低域の歪量を増やすことで、アンプシミュレーターというか、キャビシミュレーターというか、なんかそんな感じの効果を得ることが出来ます。

かと言ってここを上げ過ぎると、ボーボーモーモー言うだけの低音になってしまいますので、そうならないように緻密に調節してあげる必要があります。コツとしては低音の量ではなく長さによって決めることです。低音の量が足りない場合はEQを使って持ち上げてやりましょう。

全体的な歪の質

SansAmpの名を冠してる以上、いわゆる「サンズの音」になるわけですが、各帯域の歪み量の調節やPRE-AMPゲインとDRIVEゲインの2箇所で全体の歪み量を調節出来ることもあって、BassDriverと比べると多彩な音作りが出来ます。

そしてずっとこういった機材を作ってきたSansAmpなだけあって、歪み方そのものも悪くありません。誤解を恐れずに言えば、真空管的な歪み方をします。Fender Bassmanのブラックフェイスにダミーロードをつけてラインで録音した時と同じ様な音でした。

これは余談ですが、BassDriverの初期型がPSA-1とかなり近い歪み方をしていてびっくりしたことがあります。ちょっと欲しい。

パラメータが保存可能

PSA-1、実は各種パラメータがデジタル制御※されているので、パラメータが保存可能です。音色のリコールが出来るというのはそれだけでめちゃくちゃ便利ですね。保存可能な数も50個と、結構な数が用意されているので困ることも無いでしょう……。

※あくまで制御がデジタルなだけで、音声信号は全てアナログで処理されています。

でも生産終了品なんでしょ?

そうなんです。めちゃくちゃ残念。

後継機としてPSA-2.0というものが出ていますが、これは公式のデモ動画を見れば分かる通りペダルタイプになっています。回路は変わっていないと思いますが、部品変更によって音が変わってそうですね。実はまだ試奏も出来ていないので、どんなもんか分かってません。でもスタジオやライブハウスに持ち込むならこっちの方が軽くて運搬も楽だからいつか買いたい……。

ベーシストあるいはギタリストが買うのであれば今ならこのPSA-2.0の方がいいと思いますが、ミックス用のエフェクターとして使いたい人はPSA-1を中古で探すしかないですね。

ヤフオク等を見ていると2~3万円くらいで落札出来るみたいですが、中古なので故障リスクは結構高いみたいです。修理ってできるのかな……。

まとめ

ベーシストの宅録向け機材としてめちゃくちゃ良いので、後継機のPSA-2.0を楽器やで見かけたベーシストの皆さんは是非一度試してみてください。入手できそうならPSA-1のラック型でもいいです。パラメータが多くて扱うのが難しいかもしれないですが、使いこなせればいい音を出してくれると思います。

それではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?