「教えの精髄」各節紹介 最終回

「オンライン・ラマナ・サットサンガ」プログラムAで詠唱されている、「教えの精髄(ウパディーシャ・サーラム)」の概要解説&各節紹介シリーズです。

第28節

キン スヴァルーパミティャッマダルシャネー

kim svarūpamityātmadarsane

アヴヤヤバヴァー プールナチッ スカン

avyayā‘bhavā pūrnacit sukham

【柳田訳】

人の真の本性が知られるならば、そのとき始めも終わりもない存在がある。それは完全無欠な自覚の至福である。

【福間訳】

自己の本性が知られるとき、人は始まりも終わりもない不滅の意識と至福として在る。

【おおえ訳】

己の本性が知られるとき、始まりなく終わりなき存在がある ー それは不滅の目覚めの至福である。

(注釈)

そこにはいっさいの差別はなく、従って始めも終わりもない。実現されるものは存在、意識、至福(すなわち第二十二詩句に語られるように快楽と苦痛の不在)、サット・チット・アーナンダである。

第29節

バンダムクティャティータン パラン スカン

bandhamuktyatītam param sukham

ヴィンダティーハジーヴァストゥ ダイヴィカハー

vindatīhajīvastu daivikah

【柳田訳】

束縛と解放のすべての想念を超えて、最高の至福の状態のままとどまることは、至高者への奉仕の中にとどまることである。

【福間訳】

束縛も解放も超越したこの至福の境地にとどまることこそ、至高者への無窮の奉仕である。

【おおえ訳】

束縛を離脱したこの無上の至福の境地にあることは、至高者への無窮の奉仕に住することであると知られる。

(注釈)

バクティの道をもって始める者には、その絶頂は至高者への自己の明け渡しとして現れよう。その意志と魂は神、ブラフマンに融け入っているので、それより後に捧げられる帰依や奉仕は無私のものになる。修行者(サーダカ)の間では、時として目標に達する前に見解の葛藤が生じる。心を浄化し、集中を強めて、(魂とイシュヴァラ、つまり神との間の)無差別をもたらすバクティは、ジュニャーナへの手段にすぎないとする人もいる。

またほかの人は神の無限の美や力や愛すべき神の属性を示すジュニャーナは、バクティを強める手段にすぎないという。マハリシはこの葛藤を、目的を指し示すことによって調和させた。究極においては、明らかに相異なり、二つに分かれた道も合一する。バクティの最高の到達点はジュニャーナの最高の実現と相等しい。なぜならば欲望にとらわれた有限な自我が明け渡され、打ち砕かれて、ただ不滅の至高者のみが生き残るからである。

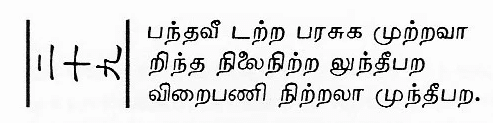

第30節

アハマペタカン ニジャヴィバーナカン

ahamapetakam nijavibhānakam

マハディダン タポ ラマナヴァーギヤン

mahadidam tapo ramanavāgiyam

【柳田訳】

「私」のすべての痕跡が消え失せたときに存続するそれの実現が本物のタパスである。そのようにすべての真我であるラマナは歌う。

【福間訳】

自我の痕跡を消し去り、ただ「それ」として生きることこそ真の苦行である。真我であるラマナはかく歌う。

【おおえ訳】

「私」のいっさいの痕跡が消滅するときに残れるそれの実現は真正の苦行(タパス)である。かく、いっさいの真我であるラマナは歌う。

(注釈)

ジュニャーニは傍観者からは表面的にはタパスヴィ(苦行者)とは見えない。しかし実は、彼のタパス(苦行)は間断なく、また真我の絶えざる自覚は個人の努力のいっさいを奪い去るゆえに、彼は大いなる苦行者である。

自分自身から自我を除き去る過程というものは非常に厳しいタパスであり、個我を犠牲とすることを含むいっさいの犠牲は、タパスの最高の形である。

「苦行は、ジュニャーナの形の中に、あるいは真我に住することの中にある。」 「苦行によってブラフマンを実現せよ。苦行はブラフマンである。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?