「空家法」の手に負えない空き家にご用心 -鈴木庸夫・田中良弘 編『空き家対策』-

総務省が5年ごとに行っている「住宅・土地統計調査」の直近のデータ(平成30年)によれば、今や7戸のうち1戸は空き家ともいわれている、日本の住宅事情。

この『空き家対策 自治体職員はどう対応する?』という本は、いまや全国共通の地域課題ともいえる空き家問題に取り組む際の、実務上の基礎知識を教えてくれます。

以下に、この本の読書を通じて気づいたことや感じたことについて、メモしておきたいと思います。

【Discovery / この本を読んで得られたこと】

この本の監修者である鈴木さんと田中さんは、いずれも行政法を専門とする弁護士をされている方。

法律や条例が、自治体の現場で実際にどのように機能しているかに着目したシリーズ企画の第1弾として、空き家対策がテーマに取り上げられています。

そんな鈴木さんと田中さんがまとめたこの本を読みながら、主に感じた3つのことを以下に整理していきたいと思います。

▶︎空家法は自治体の悩みに応えた立法だ

空き家問題とは、所有者が適正な管理をしていない空き家があることで、その周辺地域にとっての衛生面、防犯面、景観面などに悪影響が生じる状態をいいます。

私の家の近所にも、上の写真のように、もはや森のようになってしまっている空き家がありました。

程度の差こそありますが、皆さんが普段生活をしているなかでも、このような空き家を見かけたことがあるという方は、少なくないのではないでしょうか。

こうした空き家は、超高齢化社会の進行とも相まって、全国各地で徐々に増えてきており、社会的な関心も高まっています。

例えば、2021年10月16日号の『週刊 東洋経済』では、「空き家にさせない!実家のしまい方」という特集が組まれ、

放置された実家(空き家)を相続したくない「迷惑資産」「負動産」ととらえた各種対策の事例が取り上げられています。

空き家問題は、1990年代頃から一部の自治体では、既に深刻な地域課題のひとつとして認識されはじめていたようです。

そして、2010年代に入ってからは、空き家対策のための条例を制定する自治体が急速に増えていきました。

しかし、所有者の確認、立入検査、所有者不明の場合の対応など、自治体の条例だけでは課題解決しきれない壁もあったことなどから、2014年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」)が制定、翌2015年に全面施行されました。

この空家法により、適正に管理されていない空き家を「特定空家等」(以下「特定空家」)に認定し、その建物所有者に対して、行政から「助言・指導」「勧告」「命令」ができるようになりました。

「助言・指導」をしてもなお特定空家の状態が改善がなされない場合には、住所氏名の公表や50万円以下の罰金、さらには最終手段として行政代執行を行われます。

また、「勧告」の対象となった特定空家については、「住宅用地に対する課税標準の特例(固定資産税及び都市計画税の減免)」が受けられなくなります。

これまで固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1まで減額されていたものがなくなる措置のため、空き家所有者に与える影響は大きいと考えられます。

【「空家法」によりできるようになったこと】

▶︎空き家の実態調査

▶︎空き家の所有者へ適切な管理の指導

▶︎空き家の跡地についての活用促進

▶︎適切に管理されていない空き家を「特定空家」に認定

▶︎特定空家に対して、「助言・指導」「勧告」「命令」

▶︎特定空家に対して、「住所氏名の公表」「罰金(50万円以下)」「行政代執行」

全国各地の自治体の動きを補完するためにできたこの空家法は、ある種ボトムアップ型の法律ともいえるかもしれません。

直近の国の公表データ(2021年3月31日時点)では、この空き家法施行後の6年間で、約11.2万件の管理不全の空き家の除却等(うち約1.5万件が空家法の措置による除却等)が行われたようです。

除却等には、「除却」以外に「修繕」「繁茂した樹木の伐採」「改修による利活用」「その他適切な管理」といった内容も含まれています。

「住宅・土地統計調査」のデータによると、空家法施行後も依然として空き家の数自体は増加し続けているものの、「腐朽・破損がある空き家」の数は減少に転じています。

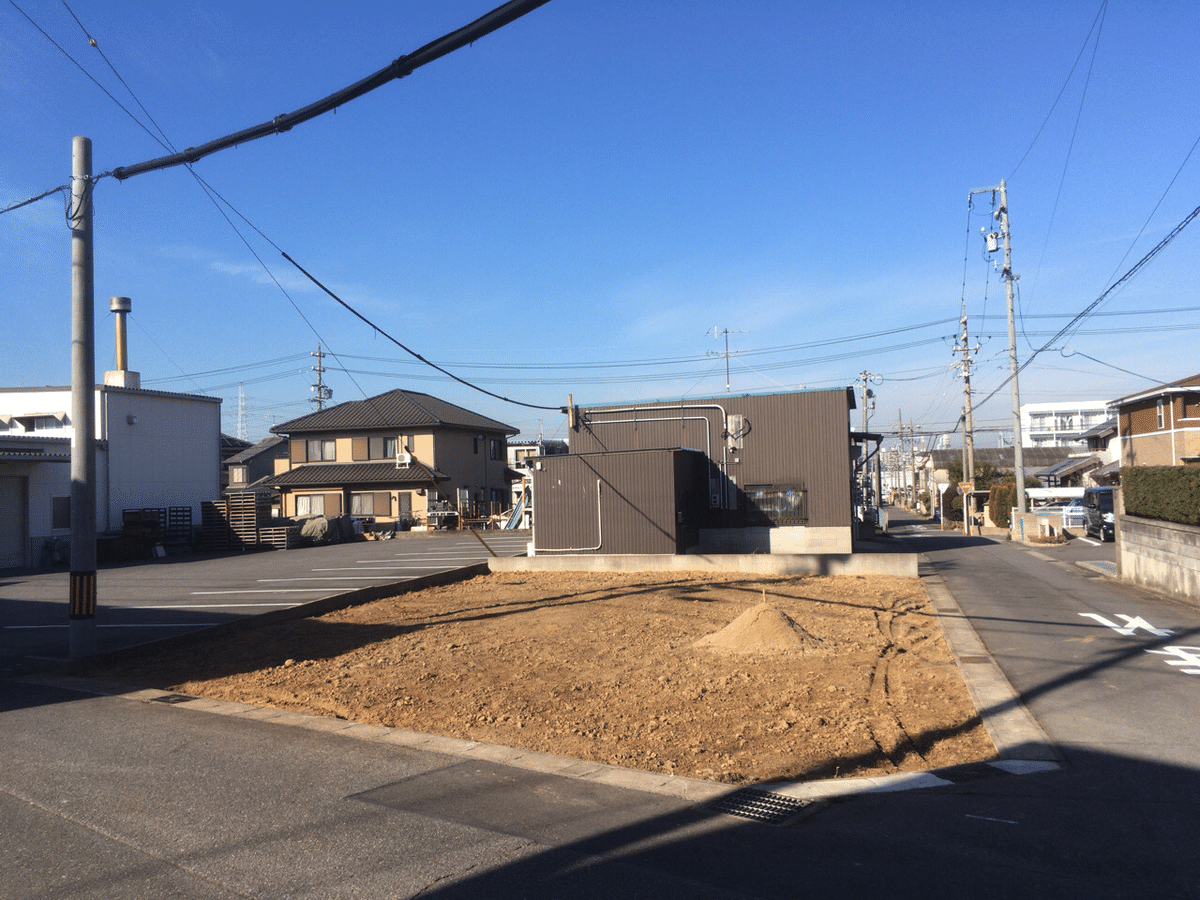

前述した近所の空き家も、最近になって解体工事が行われ、今では更地となりました。こうした身の回りのちょっとした変化も、もしかするとこの空家法による影響なのかもしれません。

▶︎空家法の足りない点を補う制度も必要だ

こうした経緯を背景にようやく成立した空き家法ですが、実際の現場で空き家対策を行っていくうえでは、いまだ課題は残ります。

例えば、空き家法には最終手段としての行政代執行の選択肢も用意されてはいますが、そこに至るには複数の慎重な事務手続きをふむ必要があるため、迅速な対応が難しいことなどが挙げられます。

また、仮に行政代執行などで空き家が除去されたとしても、その跡地を所有者が適正に管理していかなければ、再び草木が生い茂ったりゴミが不法投棄されるなどの、新たな問題が生じる恐れもあります。

そもそも特定空家に認定されてしまうような管理をしていた所有者ですので、問題を抜本的に解消するには、所有権の移転も視野に入れた対応を考えていかなくてはなりません。

そこで代替案として注目されている対応策の1つが、財産管理制度の活用です。

財産管理制度とは、財産(ここでは「空き家」「空き地」などを想定)の所有者や相続人が不明である場合に、家庭裁判所が選任した「財産管理人」が、当事者に代わって財産の保存や処分を行う制度です。

財産管理制度を活用した場合、財産管理人によって、空き家や空き地の適正管理がなされ、最終的には売却などによって所有権が移転されることが想定されます。

先駆事例として、埼玉県川口市では財産管理制度活用のためのマニュアルを整備していたり、国土交通省では「空き家対策における財産管理制度活用の事例集」を作成するなど、空き家対策にこの制度が積極的に活用されるよう促しています。

空き家問題の抜本的な解消には、空き家や空き地を不動産市場の流通にのせていくことも、重要なカギとなってくるように思われます。

▶︎空家法が逆効果となりうる地域もある

空家法の影響もあってか、近所の空き家がどんどん解体され、新たに区画分譲もはじまるなど、新陳代謝が感じられる今日この頃。

大きな更地に祠やお地蔵さんなどだけ取り残されている様子などを見ていると、少し寂しげな風景にも思えてきます。

最後の1点は、この本には書かれていない、自分の仕事上の空き家にまつわるお話しについて。

前述したとおり、空家法の施行によって、全国的にも徐々に空き家対策が進んできている状況がある一方で、この対策の枠組みでは問題が改善されないエリアが存在します。それが重要伝統的建造物群保存地区(通称「重伝建」)です。

全国各地に残る歴史的な集落や町並みを守っていくために、各市町村が保存地区を決定し、条例や活用を整備したもののうち、国(文化庁)が全国的にも価値が高いと判断したエリアが、重伝建として選定されています。その数は、全国126地区、104市町村にのぼります(令和3年8月2日 時点)。

この重伝建エリアでは、文化財保護法を根拠として、既存建物の除去や改変などに規制がかかる代わりに、一定の景観基準に見合う建物修理を行う場合には補助金が交付される条例(通称「保存条例」)が、各市町村ごとに設けられています。

保存条例があることにより、そのエリアの景観は一定程度守られますが、その分、既に空き家となってしまっている建物に対しては、より一層対策が難しくなってしまっている現状があります。

空家法の枠組みでは、適正な管理がなされていない空き家に対しては、建物除去から土地売却へと移行する流れが最終手段として想定されています。

一方、重伝建エリアの空き家はその建物の価値づけ(築年数、立地、用途の変遷などの要素を総合的に評価)いかんによっては、建物除去の選択肢は原則認められず、既存の建物を修理して使い続けることが推奨されています。

そのため、例えば既存の建物が以下の写真のような状態になっていたとしても、原則は、引き続き、何らかのかたちで形態を維持しながら使い続ける方法を検討するよう、所有者に働きかけていかなくてはならないのです。

空家法では、「特定空家」の認定により、固定資産税は最大6分の1、都市計画税は最大3分の1の減額を無くすことが、所有者が建物除去や土地売却などの行動を起こす際のインセンティブにもなっています。

一方、重伝建エリアで特に価値づけの高い建物は「伝統的建造物」に特定され、相続税や贈与税の一部控除、また市町村によっては固定資産税の減額あるいは非課税など、税制上の優遇措置が受けられます。

所有しているだけでも維持管理費のかかる、建物と土地の税負担を軽減することで、すぐに建物除去に至ることのないよう、一定の措置がなされているのです。

参考までに、自分が関わっている重伝建エリアである「豊田市足助伝統的建造物群保存地区」の優遇措置の基準や、足助に住む地域住民の方々と「重伝建」や「空き家」をテーマに話し合いをした会議の記事を、以下に共有しておきたいと思います。

【「伝統的建造物」所有者の税制上の優遇措置 ※豊田市基準】

▶︎家屋の固定資産税が「非課税」

…「伝統的建造物」に特定された家屋が対象

▶︎土地の固定資産税が「30%減額」

…「伝統的建造物」に特定された家屋の敷地が対象

※建物の水平投影面積で、軒の部分を除いた土地の面積(底地の面積)の税額が対象

▶︎家屋の相続税・贈与税が「30%控除」

…「伝統的建造物」に特定された家屋が対象

▼「重伝建制度について考えてみよう」

(豊田市足助「重伝建地区選定10周年事業」第5回 実行委員会議)

▼「空き家について考えてみよう」

(豊田市足助「重伝建地区選定10周年事業」第7回 実行委員会議)

このように、同じ空き家対策といっても、重伝建エリアとそれ以外の一般的なエリアでは、誘導する方向性がある種真逆ともいえる制度設計となっているのです。

もちろん、空家法は国土交通省、文化財保護法は文化庁と、取り扱うエリアごとに適用される法律も管轄する省庁も違うということは、よくある話です。

しかしながら、相続などのきっかけでたまたま建物や土地をもつことになってしまった所有者や、ライフステージごとにその都度住む場所を自由に選ぶ権利のある国民にとっては、相反する法制度が同時に存在することで、さらなる混乱を招いているおそれもあるようにも感じます。

いずれにせよ、これからは更地に新築をつくるという空き家対策だけでなく、既存の建物をうまく利用した空き家対策も、日本でもより一層広めていく必要があるのかもしれません。

ちなみに、今回の記事作成を機に、重伝建エリアにおける空き家問題に関するインターネット上の記事も少し調べてみましたが、意外とまとまった研究はなされていないテーマなのかもしれません。

参考までに、現在J-STAGEにて公開されている関連の論文を、以下に紹介しておきます。

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

以上の3つのことがらが、個人的には気になりました。

今では、全国各地で身近な存在となってしまった空き家問題に対して、私たちがどう取り組んでいくのかによって、未来の日本の風景が変わるといっても、過言ではないように思います。

そうした日本の未来を前向きに考えていくうえでも、少し硬派な印象もあるこの本が、アクチュアルな対策を検討する際の一助となるかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?