豊田市足助「重伝建地区選定10周年事業」第9回 実行委員会議 メモ

2022年1月21日、「重伝建地区選定10周年事業」の第9回目の実行委員会議が足助支所にて開催されました。

▼実行委員会のこれまでの活動実績や、これからの活動スケジュールについては、コチラ

9回目となる今回の会議では、まずファシリテーターの堀部篤樹支援員による、これまでの会議のふりかえりを行いました。

次に、「これまで」そして「これから」の足助について、実行委員だけで話しあうフリートークの時間を設けました。

また、『足助の町並みの良さをつたえる本(仮)』の制作や、本事業のキャッチコピーを元にしたポスター制作の進捗状況についてのお話しをしました。

最後に連絡事項として、足助の町並みをフィールドとした各種企画・イベントや、次回以降の会議の予定について、お知らせをしました。

皆さんには、あらかじめ配布した書面にコメントを書いてもらい、意見集約をはかることにしました。

【Review / これまでの会議のふりかえり】

ファシリテーターの堀部支援員による、これまでの会議のふりかえり。

2021年(令和3年度)は、足助の歴史的町並みが国の重要伝統的建造物群保存地区(通称「重伝建」)に選定されてちょうど10年目を迎える年。

今年度1年間をかけて、足助の地域住民の方々と一緒に、これまでの10年間を振り返るこのプロジェクトでは、足助の町並みに関するさまざまなことについて話しあってきました。

▶︎第1回会議

足助の良いところについて考えてみよう & キャッチコピーをつくってみよう

▶︎第2回会議

ロゴマークをつくってみよう

▶︎第3回会議

ローカルツアーをつくってみよう

▶︎第4回会議

ローカルメディアで情報発信をしてみよう

▶︎第5回会議

重伝建制度について考えてみよう

▶︎第6回会議

実際に足助の町並みを歩いてみよう

▶︎第7回会議

空き家について考えてみよう

▶︎第8回会議

こどもについて考えてみよう

初回の会議で、まず足助の良いところを実行委員会のなかで共有したうえで、前半(4〜7月)はその足助の良さを広く発信していくための、具体的ないくつかのプロジェクトを立ち上げていきました。

そのうえで、「重伝建」「空き家」「こども」など、地域住民目線で特に気になるテーマについて、実行委員会として深掘りしていく回を設けてきました。

その合間には、あまり足助の町並みの歴史を知らないという実行委員の声を受けて、みんなで足助の町並みを歩いてみる回もありました。

また、前回の第8回会議にて行ったこどもをテーマにしたワークショップで出された意見や、会議後に提出いただいた「コメント票」をマッピングした資料を見ながらお話しをしました。

これまでの会議のなかでも、たびたび実行委員が気になるものとして挙げていた「こども」と足助の町並みの関わりについて考えた、前回の会議。

実行委員(今のおとな)がこどもだった頃は、足助の町並み全体や身近にある自然を使った、主に屋外での遊びが多くあったようです。

その際には、親をはじめとする当時のおとなたちからは、言い伝えや風習、礼儀作法やマナー、そして自然の怖さなどについて教わったといいます。

一方、今のおとなが足助のこどもたちにやってあげたいことや伝えたいことについては、こどもが遊ぶ機会や場所をつくることや、祭りをはじめとした地元足助のことを知ってもらいたいという声がありました。

このワークショップを機に、あらためてこどもたちに地元足助を好きになってもらいたい、そのきっかけをおとなたちでつくってあげたいという想いを共有することができました。

【Free Conversation(Past and Future)/ フリートーク(これまでとこれから)】

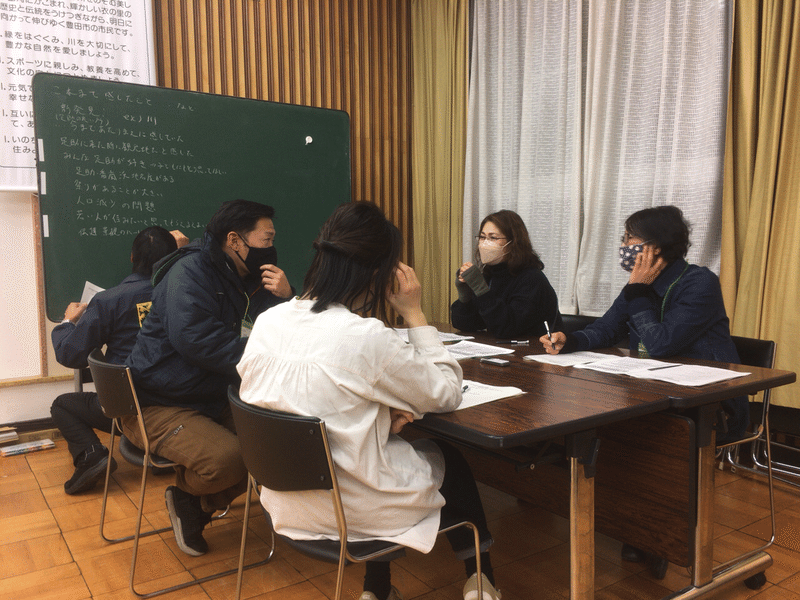

これまでの会議で話しあってきたことを振り返ったうえで、実行委員のフリートークの時間。当日の参加者を4人1組の2グループに分け、今回はふせんなども用意せずに、できるだけ自由に話しあってもらいやすい環境をつくりました。

▶︎実行委員会の取り組みについて

…今回の実行委員会の活動をきっかけとして、知らなかった、あるいは身近にありすぎて当たり前のものだと思っていたことを見直す機会になったという意見が多くありました。

特に今回、比較的若い世代の方々、また過半数以上を女性に実行委員を担ってもらっていることが、実行委員自身からも高く評価されている様子でした。

世代や住んでいるエリアによって、つながりの強弱の差もあるため、あえて重伝建エリア以外の周辺地域も含めた7町(西町、新町、本町、田町、宮町、松栄町、親王町)から人選をした今回の機会が、新たなつながりを生んだ側面もあるようです。

▶︎足助の町並みの未来について

…これからの足助の町並みを考えていくうえでは、若い世代に住みたいと思ってもらえるような場所にしていかなくてはならないという意見が多くありました。

そのためには、大人が務める職場やこどもが通う学校があることが必要な条件という話も出てきました。

その点は、車通勤を許容すれば職場のある市街地へは比較的アクセスしやすい立地であることや、学校についても自然豊かな場所で少人数学級の教育が受けられることなど、一定程度のメリットはある地域のようにも感じられます。

また、重伝建エリアとなっている足助の町並みでは、厳しい景観基準が住む際のハードルとなっているのではという意見もあった一方で、それを逆手に取れないかといった前向きな提案もありました。

もちろん、一定の基準を満たせば金銭面でも多額の補助が受けられるという他のエリアにはないメリットもあるため、そこをもっと伝わりやすいように情報発信していく必要があるのかもしれません。

▶︎「祭り」や「踊り」について

…また、今回の一連の活動であらためて強く認識した、「祭り」や「踊り」への地域住民の強い想い。

特に男性メンバーからは、足助町外に住んでいた時期も、祭りや地元消防団の練習のために、週末は足助に戻ってきていたという話をよく耳にしました。

こうした祭りをはじめとする「足助を好きでいる要素」を、これからも維持し続けていくことが必要なのではないか、という意見がありました。

今回、あえて具体的な質問項目はあまり用意せずに行ったフリートークでしたが、皆さんからたくさんのお話しを聞かせてもらうことができました。

また、お話しの内容もこれまでの実行委員会の活動のなかで得られたものをふまえた意見が多くあり、とても嬉しく感じました。

たとえ時間はかかったとしても、地道な話し合いを積み重ねていくことの大切さを、地域の皆さんから学ばせていただけたように思います。

※フリートークや「コメント票」にて集約した意見は、次回以降の会議にて共有予定です。

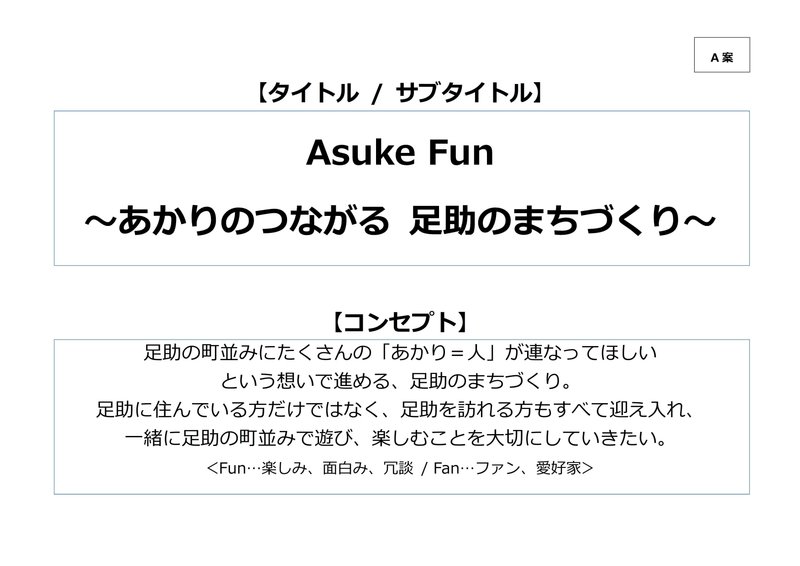

【Production of Book that tells the goodness of ASUKE / 『足助の町並みの良さをつたえる本(仮)』の制作】

本事業の成果報告書として、「足助の町並みに住んでみたい」「足助の町並みに住み続けていきたい」と思ってもらうきっかけとなるような内容の本にまとめたいと考え、現在進めているこの企画。

今回の会議では、本の「全体構成案」や「タイトル案」、また足助の町並みで暮らしている「子育て世帯の取材レイアウト案」などについて、実行委員会で共有しました。

本の「全体構成案」については、足助の町並みが重伝建に選定されてからの10年間を振り返る座談会にはじまり、実際に足助の町並みで暮らす子育て世帯の取材や、本事業で今年度1年間かけてチャレンジしてきたプロジェクトについて、1冊の本にまとめていくという内容です。

各章や節の合間には、今回の本の制作にも携わっているきうら支援員が編集長を務める「とよたでつながるローカルメディア縁側」と連動したコラムをはさみながら、巻末には資料編として、足助の町並みや重伝建に関する各種データについても、載せていけたらと考えています。

「子育て世帯の取材レイアウト案」については、取材やベース原稿の執筆を手がけている実行委員(通称「市民ライター」)の取り組みのなかから、先行してレイアウト制作が進んでいる太田さんご一家のケースを共有しました。

重伝建選定からの10年間を振り返る座談会のレイアウトについては、まだ文字起こしまでには至っていませんが、ビジュアル面の構成から先に制作が進んでいます。

そして、本の「タイトル案」については、これまでの会議運営を進めてきたなかでの経験もふまえ、事務局サイドで考えた1案を提示しつつ、話し合いを進めました。

これに関しては、もう少し議論を深めたいという話となり、次回会議に持ち越すこととなりました。

ようやく、レイアウト案なども目の前に現れてくるようになり、本のイメージについても、より一層実行委員会のなかで話し合いやすくなってきたように思います。

足助の町並みを知らない方々に魅力を伝えていくと同時に、既に足助の町並みで暮らしている方々にも楽しんでもらえる本となるよう、引き続き、制作を進めていきたいと思います。

【Poster production using Logo mark & Catch phrase / ロゴマークとキャッチコピーを使ったポスター制作】

第4回会議にて正式に決定した、ロゴマークと3つのキャッチコピー。現在制作中のポスターデザインにも、このロゴマークとキャッチコピーを活かしていく予定です。

▼「足助重伝建地区選定10周年事業 ロゴマーク」

▼「足助重伝建地区選定10周年事業 キャッチコピー」

・「あかりのつながる町」

・「_きになる足助」

・「やい!おまん 足助 いいだら〜! ほいだもんで こや〜!」

▼「足助重伝建地区選定10周年事業 ロゴマーク・キャッチコピー ダウンロードサイト」

※足助重伝建地区選定10周年ホームページ内

今回の会議では、残すところあと1つのキャッチコピー「やい!おまん 足助 いいだら〜! ほいだもんで こや〜!」のポスターのイメージ案を、はじめて提案しました。

会議当日は、実行委員(男性1名、女性3名)を被写体として撮影したもので、キャッチコピーの背景が水平のものと斜めのものの、計8パターン(4名×2種類)の案を提示しました。

このnoteの記事では、その1例として佐久間さんご夫妻のケースを、以下に紹介したいと思います。

▼「やい!おまん 足助 いいだら〜! ほいだもんで こや〜!」ポスター案(佐久間委員ご夫妻 / 背景水平バージョン の 例)

▼「やい!おまん 足助 いいだら〜! ほいだもんで こや〜!」ポスター案(佐久間委員ご夫妻 / 背景斜めバージョン の 例)

実は、今回のポスター制作用に写真撮影に伺った際、被写体となる実行委員とはあまり綿密な事前調整できていなかったらしく…。

会議では、被写体となった女性委員から、「こんなポスターになるのなら、もう少し気合を入れて準備をしたのに」「口紅すら塗っていなかった」など、嘆きの声が聞こえてきました。

また、B2サイズのポスターも少し大きく感じたようで、「もう少し写真を小さくしてほしい」といった声も多くありました。

被写体となっていないその他の実行委員からは、「足助らしくてすごく良い」「俺は良いと思うけどなあ」などという意見はありつつも、このポスターイメージの決定は一旦持ち越しとなりました。

一方、前回会議でイメージが決定した「あかりのつながる町」と「_きになる足助」のポスターについては、実行委員会の方々を中心に、思いおもいの場所に貼りはじめてくれています。

佐久間委員は、ご自宅(足助両口屋)にポスターを貼り、ご自身のInstagramにて紹介してくれたりもしています。貼るポスターの種類に関しても、皆さんの好みが表れていて、とても面白いです。

【Development of business for the 10th anniversary Project of the "Jyu-den-ken" / 重伝建地区選定10周年事業の展開】

重伝建地区選定10周年事業もいよいよ佳境。関連する各種取り組みも幅広い展開を見せています。

▶︎豊田市立足助小学校「総合学習授業 足助の町並みへの提案」

前回会議では、長らく郷土学習に力を入れてきた足助小学校の取り組みを紹介しました。

その流れを受け継ぎつつ、今年度は本事業とも連携して、足助小学校の6年生が、足助の町並みをテーマにした提案をしてくれることになりました。

事前学習では、観光地として有名な香嵐渓に来た観光客にアンケートを実施したり、実行委員会メンバーを講師として招いて意見交換をしたりしながら、具体的な提案をするための準備を進めています。

最終的には、本事業の実行委員会メンバーに向けて発表をする場を設けていただけるとのこと。

この実行委員会を運営するなかでも、足助のこどもたちの意見を聞いてみたいとの声をよく耳にしていたので、どのようなお話が聞けるか、非常に楽しみです。

【成果発表会に向けた授業スケジュール(第9回会議 時点 / 記事作成時点 編集)】

①2022年1月18日(火)

講師: 増田委員 による授業

…足助の町並みでの暮らし、実行委員会の取組みについてのお話 など

②2022年1月21日(金)

講師: 堀部支援員 による授業

…空き家活用、遊び場創出についてのワークショップ(アイデア出し) など

③2022年2月17日(木)

保護者への 授業公開日…成果発表会に向けた事前練習を兼ねる→「まん延防止等重点措置」の影響により、中止

④2022年2月21日(月)

成果発表会 本番

…足助の町並みをテーマに、こどもたちからの提案を発表する予定

この取り組みに関しては、次回の会議でより詳しく進捗状況を共有していきたいと思います。

☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️

▶︎豊田市 文化財課「足助重伝建地区選定10周年事業 あすけの記憶を博物館へ & 重要文化財旧鈴木家住宅 修理現場特別公開」

8月に開催した第5回会議において、この10周年事業と連携した取り組みとして、豊田市の文化財課が足助をフィールドに開催を予定している4つの企画・イベントがあるとお知らせしていました。

その内の2つの企画・イベントのリマインドと、足助の町並みの中心部に位置し、現在保存修理工事中の旧鈴木家住宅の特別公開について、まとめて案内をするチラシが出来上がりました。

【足助伝建10周年事業と連携した博物館市民周知活動について】

①博物館オンライン講座「(旧)鈴木家の茶会記を読む」

<令和4年2月12日 第2回 / 3月5日 第3回 開催 ※令和3年度内に全3回 開催(第1回は、令和3年11月13日に開催済)>

▶旧鈴木家や足助の町並みに残された近世の茶会記(茶事の記憶)を参加者とともに読み進めるオンライン講座を行う。

②あすけのまちなか記憶あつめるプロジェクト

<会期: 令和3年9月24日〜令和4年3月16日>

▶︎まちなかの地図パネルを用意し、来場者が記憶コメントをふせんで添付する参加型の展示を行う。

③重要文化財 旧鈴木家住宅 修理現場特別公開

<令和4年2月14日 / 2月21日 / 2月28日 / 3月7日 ※事前予約>

▶︎工事中のため普段は見ることのできない、文化財建造物の修理現場を公開する。

今回の足助を題材とした上記①と②の企画・イベントは、豊田市博物館のプロジェクトの一環としても位置づけられています。

同じ豊田市の文化財課が取り組んでいる足助の「重伝建地区選定10周年事業」と相互に連携することで、これからの施設づくりやまちづくりに積極的に参加してもらえるプレーヤーの発掘などの相乗効果を期待したいです。

また、毎年定期的に行っている旧鈴木家住宅の修理現場特別公開では、昨年度、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産にも登録された「伝統建築工匠の技 木造建造物を受け継ぐための伝統技術」を間近で見ることのできます。

日々、少しずつ進んでいく保存修理工事の様子を知ってもらえる機会となればと思います。

【Next Step / 次回の会議へ向けて】

初回の会議から今回の会議に至る過程で、実行委員の皆さんは、日々暮らしている足助の町並みの特徴や制度、そして今後の課題などについても、幅広く考えてきました。

そのなかで、新しい発見があったり、新しい人との繋がりもできたりして、何かしら得られたものがあったのではないかと思います。

次回の会議では、現在足助のこどもたちが進めてくれている足助の町並みをテーマにした取り組みについて、また、ポスターや『足助の町並みの良さをつたえる本(仮)』について、引き続き進捗状況を共有したいと思います。

残すところの会議は、あと2回。実行委員会メンバーはもちろん、足助に住む地域の方々がその成果を実感できるような締めくくりを目指して、ラストスパートをかけていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?