Pickupユニットついに完成!次の一歩へ

前回の大失敗を取り返すべく、制作を続ける。まず、Pickupを前回の実験から巻き数を8,000回、パラフィンで固めることにしたので図面を少し引き直して巻く。今回はコアのマグネットを直径4mm、長さ10mmのものにした。表面的にはストラトタイプでマグネットが見えている形状。きつくて入らないのも困るので少し穴の直径を大きめ(4.2mm)にしたが、少し大き過ぎたようだ。楽に入るが抜けやすい。隣の磁力線に押されて飛び出てしまうが、なんとか接着剤等で固定した。

一つ目のコイル、8,000回のうち一回だけ巻きが乱れた。とりあえず修正できそうなのでそのまま巻く。二つ目は無事巻き終わって、今までの手順通りにパラフィンを浸潤させる。

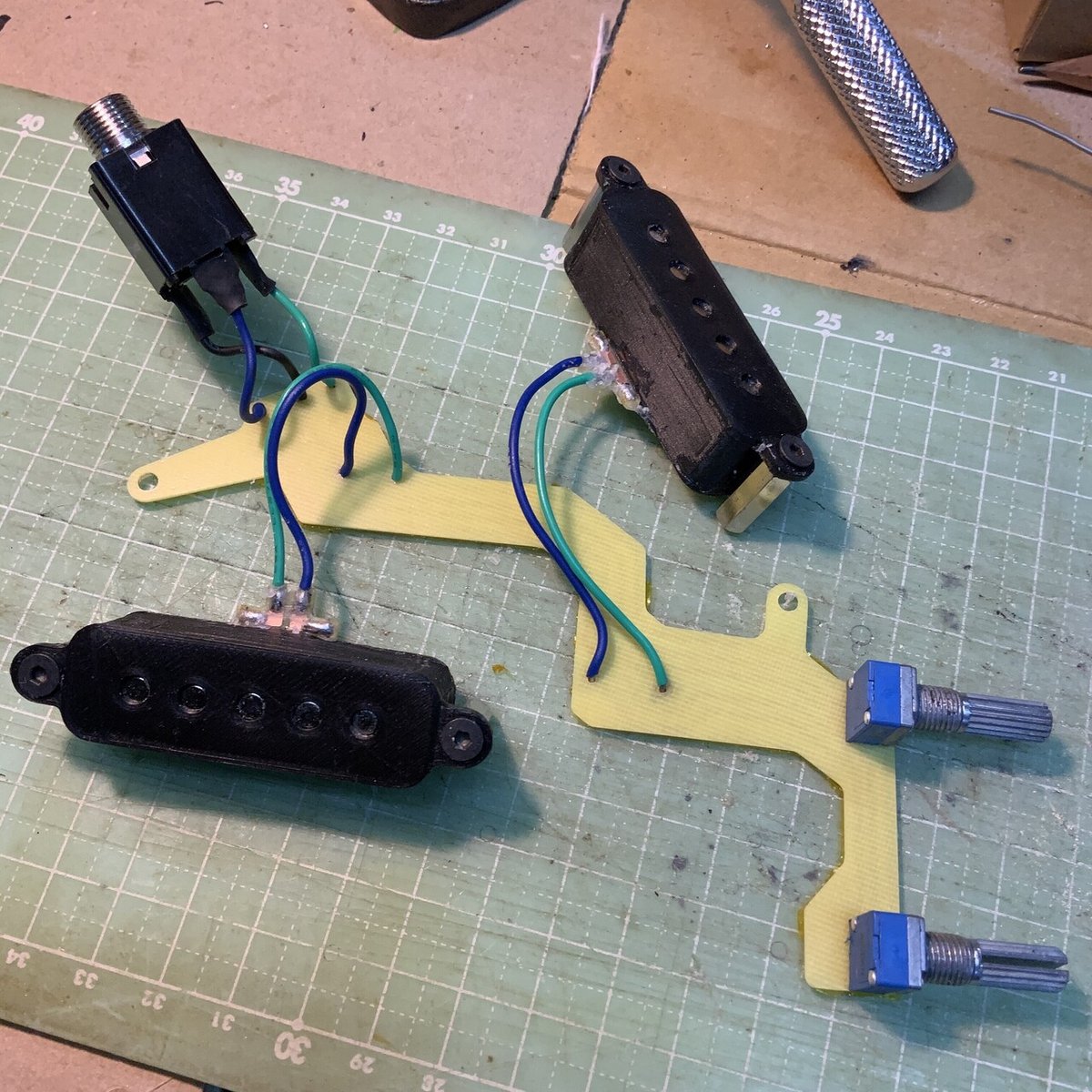

次に基板。前回の大失敗はボリュームの方向を間違えただけなので、パターンを引き直し、大学のCNCで削る。銅のエッジは塩化第二鉄によるエッチングの方がきれいなのだが、感光・現像の必要がないことや複雑な形の基板もカットできるので便利。自宅にも安価なものが欲しくなる。はんだ付けの穴も開けられるが個数も少ないので穴あけは自宅のボール盤で開ける。ボリューム取り付け穴は0.8mm、Pickup等のビニール線用に1.2mm、基板取り付け用のネジ穴は3.2mm。5分もかからない。

基板に部品を取り付ける。5つだけなのでこれもすぐ終わる。今回はノイズ低減のために二つのコイルの巻き方向を逆に接続、ついでにマグネットの方向も逆にした(効果はわからない)。

前回と同様、銅箔の面が導電性塗料の塗装面に当たるので、テープをほぼ全面に貼って絶縁、それでも危ないところは厚めのビニール系のテープでカバーする。

箱は前回のものを使う。Pickupは少し短めのスペーサーと古いボールペンから取り出したスプリングで、弦までの高さを調節可能にした。前回同様、各部をねじ止めして組み立てて完成。

少し気になるのはPickupの上面が膨らんでいることだが、これは70度程度のパラフィンに浸ける際に熱で柔らかくなってしまい、変形したものである。変形してもわからないようなデザインにする、あるいは熱に強い素材にするなど今後の課題とする。

さっそく取り付けてテストする。前回のボリューム逆問題は当然のことながら解消された。音はと言えば、ノイズはかなり抑えられていると思うが、まだ少し残っている。これ以上はノイズゲートなどを検討する方がいいのかもしれない。アクティブ型にするという手もあるが、プリアンプの回路が必要になるのでちょっと面倒だ。電源(電池)も必要になるし。

音質は少し軽いが高音成分も拾えている。若干弦の位置とマグネットの位置がずれているがシングルコイルなので大きな問題ではない。ただ、今後Dividedにするならばここも修正が必要になる。

しばらくはこれで練習に勤しむ。なかなか左手が動かない。YouTubeなどのチュートリアルは大体見たので、教則本をなんとか入手するつもりである。先は長い(老先は短い)。笑

同時に次の制作「Divided Pickup」も進行中である。第一弾の方法ではうまく周波数を取れなかったので、別の方法を考えている(既に考えついている)ので乞うご期待。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?