Divided Pickupは作れるのか?(1)

この楽器を始めるにあたって、まず弾けるようになることは楽器として当たり前なのだが、これを使って何か面白いことができないかとも考えてる。例えば音(音階)によって変化する何かを作る。パフォーマンスアート的にも使えるし。そのためには弾いた音を情報としてデジタル化しなくてはならない。シンセのような元々デジタル(アナログもあるけど)な楽器ならMIDIを使って簡単に処理できるが、それでは当たり前すぎて面白くない。世の中にはギターシンセなるものも存在し、専用のピックアップを装着してデジタル化したり、専用ピックアップを使わずにそのまま音をデジタル処理してモディファイするようなものもある。残念ながら手元のモデルは専用ピックアップを着けるスペースがない。ならばと各弦の振動を拾うピックアップ=Divided Pickupを実験的に作ってみることにした。

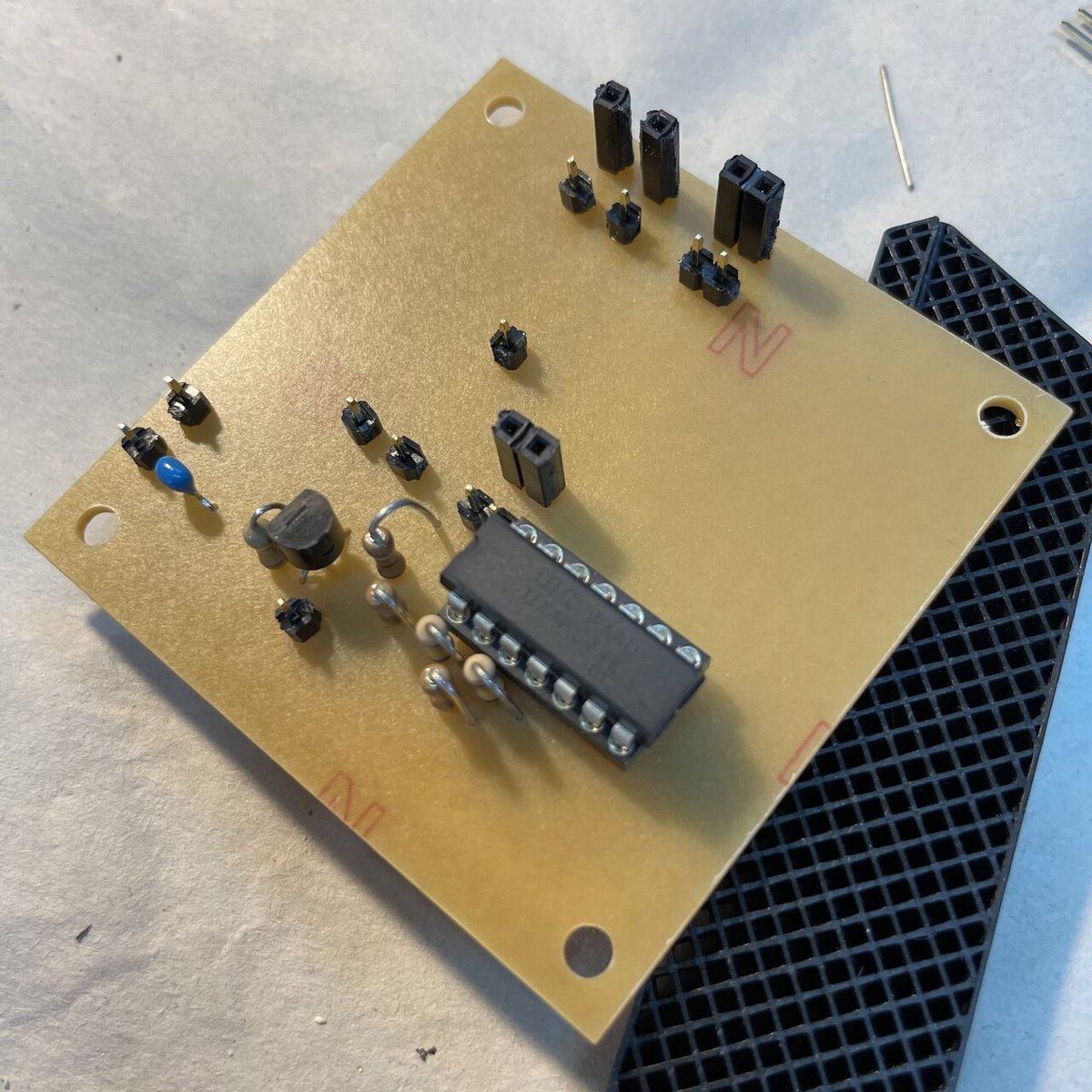

ピックアップのコイルを手で巻くのは大変なので、Arduinoとサーボ、ステッピングモータで簡易なコイル巻き機を作成。巻き数はプログラムで決め打ちになってしまう(設定するボタンを繋ぐ入力が足りない!)が、とりあえず4,000回の巻き。コトコト数時間で巻き上がる。

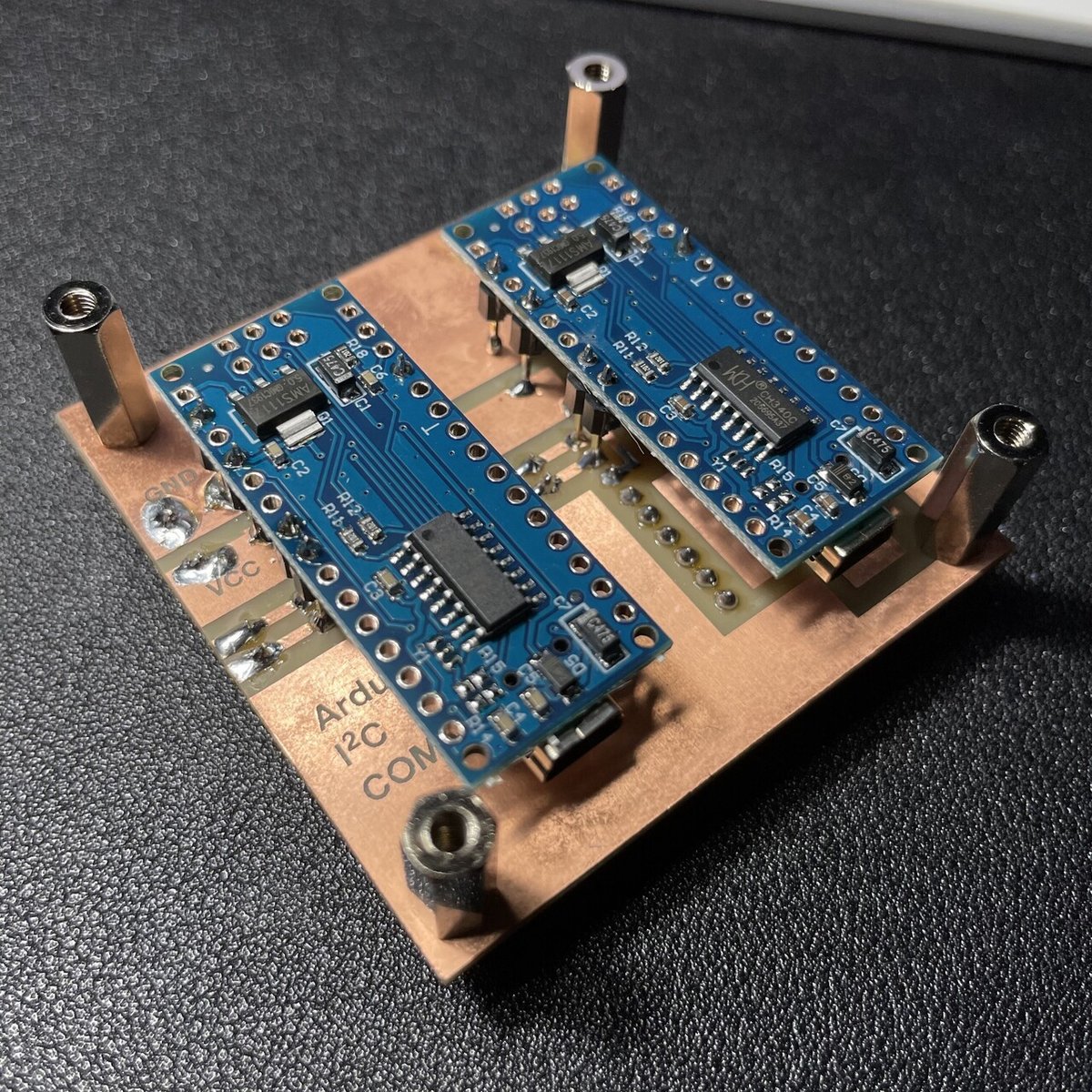

信号をデジタル化するのに、Arduinoで計測回路を組んだ。一つのArduinoで一本のコイルを処理する。弦は5本なのでコイルは5つ(とりあえずギター弦側)、それぞれのArduinoからはI2Cで信号まとめ用のArduinoへ送られる。

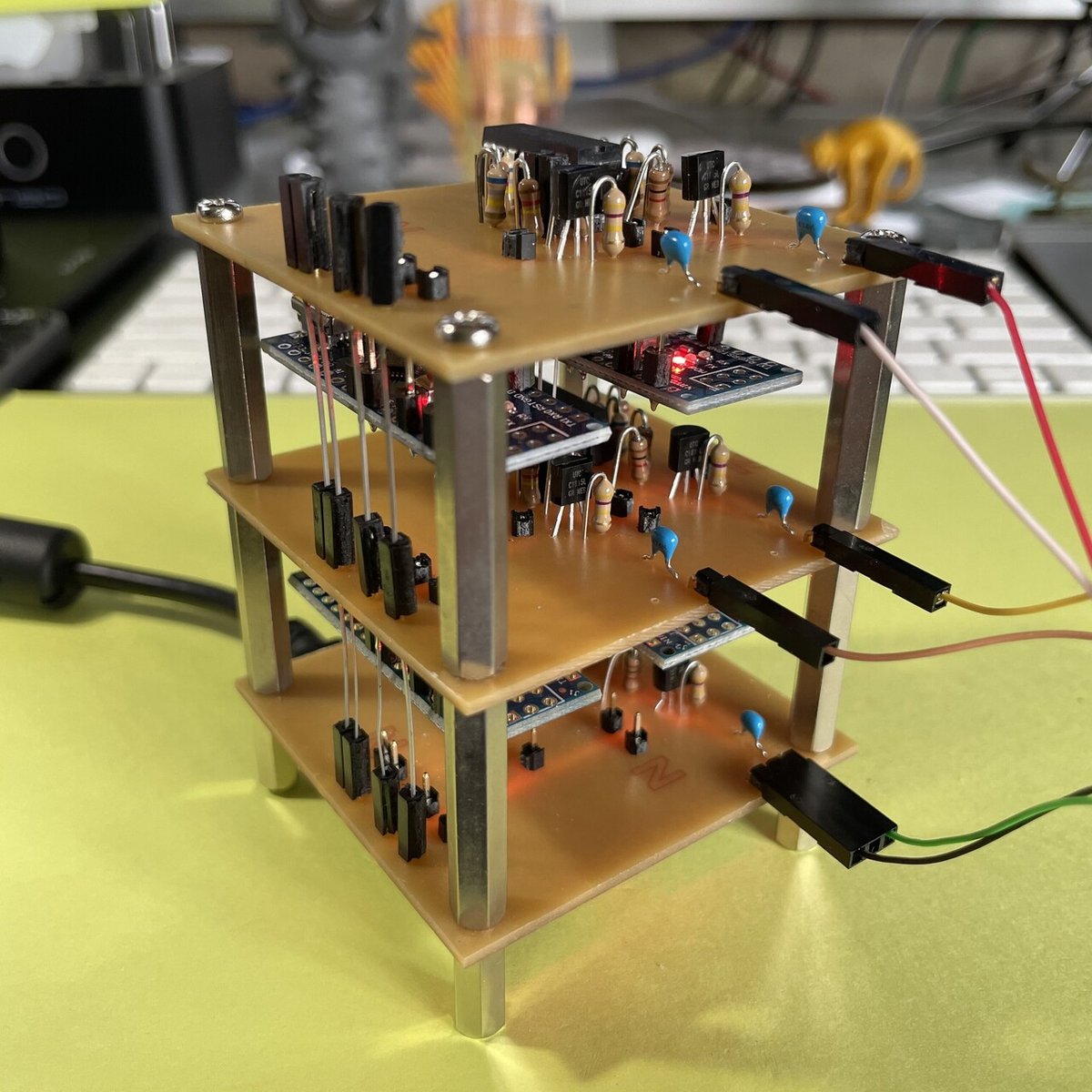

3Dプリンタで作ったブリッジに並べて弦の上に固定する。コイルからの線を回路に接続し、弦を弾いてみる。デジタルに変換された情報はシリアル通信でPC側へ送られるので、シリアルモニタでチェック。

う〜ん、微妙な数値。取れているような、いないような。実は致命的な問題点がこの方法にはある。この楽器、弦を「押さえて」音を出す。すなわち、通常のピックアップなら弦が「近づく」のだが、上から被せたピックアップは音を出す時に弦からの距離が遠くなる。つまり信号を拾うのに不利なのである。ギリギリ弦の下には3mmほどの隙間があるので、そこの中に収める薄型のコイルとかも考えたが、ちょっと難しい。でもまだ諦めない。諦めなければ必ず道は開ける!と、既に頭は次の方法に切り替えている。このチャレンジはまだ続く。

もちろん楽器の方も継続して練習はしている(なかなか上達しないが)。教則本(DVD)を購入しようとしたら、既に廃盤に…と思ったら、YouTubeで公開されてた。ラッキー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?