和泉愛依の"『この子』呼び"を読み解く【The Straylight/シャニマス】

先月31日、ストレイライトのイベントコミュ「The Straylight」が発表された。ユニット名を冠する題名に名前負けしない、素晴らしいコミュであった。

本記事では同コミュにおける和泉愛依の『この子』呼びに関する私の解釈をまとめる。この台詞が気になって掘り下げて考えてみると、愛依の成長ぶりをひしひしと感じることができた。そんなこんなを語らせてください。

(※The Straylight、「いるっしょ!」、愛依W.I.N.G編、愛依・冬優子G.R.A.D.編のコミュ内容に触れます。ネタバレ注意)

『この子』呼びとは?

そもそも『この子』呼びとは何か? 同コミュ第5話において、愛依はステージに立っている自分の映像を見てこう表現している。

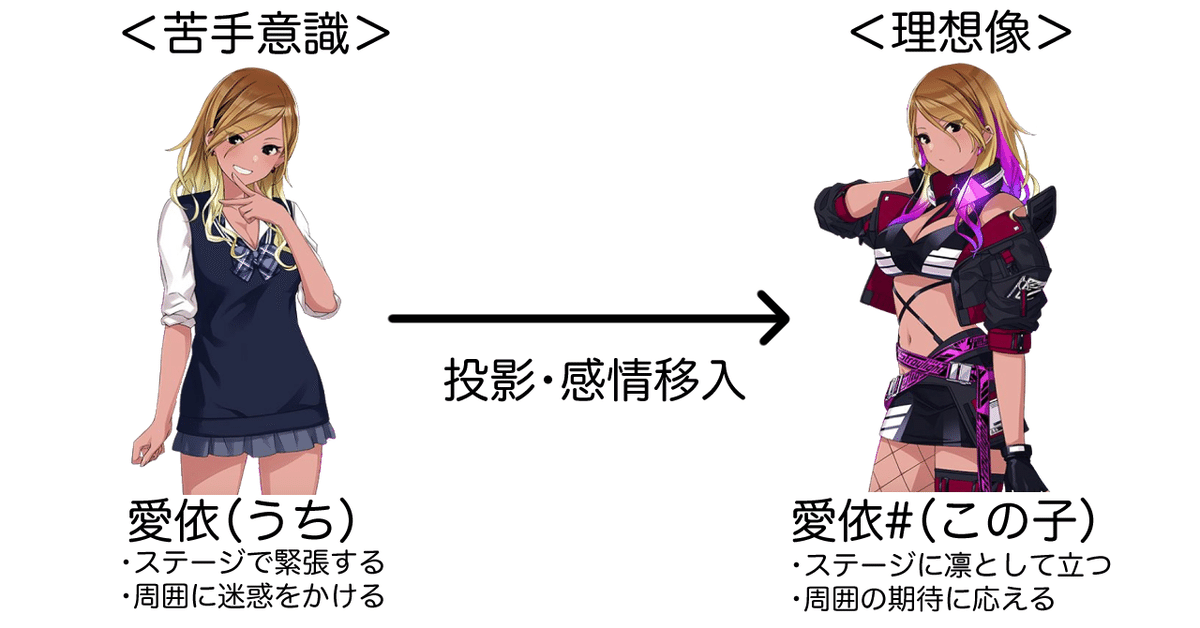

これが『この子』呼びだ。ここに至るまでの経緯をざっくり振り返ると……愛依はあがり症なので、ステージ上ではうまく喋ることができない。そこでプロデューサーの提案により、ステージ上では無口なミステリアスキャラを演じることにした(W.I.N.G.編)。やがて場数を踏んで緊張慣れしてきたので、素のままの自分でステージに立つための長期的な計画を練ることにした……という次第である。しかし、素ではないミステリアスキャラを演じている自分も——『この子』のことも好きかもしれないと愛依は語った。愛依はミステリキャラとしての自分を『この子』という他者として認識したのである。

(以下、素のままの愛依を「愛依」、ステージに立つミステリキャラとしての愛依を便宜上「愛依#」と呼称する)

同じユニットに属するあさひと冬優子もステージ上では違う顔を見せるが、愛依のようには語らないだろう。あさひ#はあさひのカリスマ性が顕現したものだし、G.R.A.D編における冬優子#の競争意識の高さは紛れもなく冬優子そのものである。

あさひ#と冬優子#はどちらも自分と地続きだ。自分のことを客観視・相対化して語るときは『この子』と呼称するかもしれないが、愛依はレトリックとしてではなく、主観として『この子』が好きかもしれないと語っている。冬優子は「いなくならない だってどっちもあんたなんだから」と言葉をかけるが、この段階では愛依には意味が伝わっておらず、すぐさま別の話題に切り替わっている。

なぜ『この子』と呼ぶのか? なぜ『この子』が好きなのか?

なぜ愛依は『この子』と認識しているのか? それは彼女の感性によるものだ。愛依は自分のことは好きだと言えないが、『この子』は好きだと言える。ここでG.R.A.D.編における彼女の言動を振り返ってみよう。

愛依は冬優子とあさひのことが大好きだ。本当に本当に大好きだ。G.R.A.D.に一人で挑むことになった彼女だが、自分がうまくアイドル活動をできているのは二人のおかげだと語る。

愛依はそんな他人思いな性格ゆえか、自分ひとりになると、自分が抱えている葛藤とうまく向き合うことができなくなった。二人がいれば大丈夫だと思っていたが、今はその二人がいない。

そんな愛依を見て、プロデューサーは「他人のいいところを見つけるのは上手なのに、自分ことになるとそれが難しくなるんだな」と評する。愛依は自己肯定がうまくできない。他人に依存しているわけでは決してないが、他人のことに志向している影響で、自分のことを後回しにしてしまう。詳細は省くが、「Straylight.run()」「WorldEnd:BreakDown」においても、冬優子とあさひを立たせて、無意識のうちに自分を下げている場面があった。

この辺りは言語化が難しいが……愛依から放たれる矢印は、愛依#、冬優子とあさひ、友人、プロデューサーなど様々な人物に向けられるが、その矢印はどれ一つとして愛依自身に向けられたものはない。と言えるだろうか。

このように、愛依は自分のことはあまり意識せず、他人のことを考えるのに慣れきっている。だから彼女は、愛依#の映像を見ても「うち、頑張ってるなあ。このキャラ続けたいなあ」とは思えない。「この子、好きだなあ。いなくなるは嫌だなあ」と思うのだ。

『この子』呼びに続く台詞は「……ふたりに迷惑もかけるだろうし……」「……冬優子ちゃん、ひとつだけお願い(中略)絶対、無理はしないで」だ。やはり愛依は他人のことを優先的に考えていることが分かる。

そして、なぜ愛依は『この子』を好きだと感じるのか。個人的な解釈だが、映像を見た愛依は恐らく無意識ではこんな風に考えたのだろう——「この子は、ステージの緊張に耐えながらも一生懸命頑張ってる。好きだなあ」と。つまり、愛依は自分の苦手意識を愛依#に投影しているのである。私達はキャラクターに自分の思いを投影することがある。自分が心苦しい時に、逆境や困難に立ち向かうキャラクターを見ると勇気づけられる。このキャラクターは私に勇気を与えてくれる、だから好きだと感じる。応援したくなる。愛依はそれと同じ思いを愛依#に抱いているのだ。

そもそも愛依#は愛依の苦手意識を克服する措置として誕生したものだから、感情移入しやすくなるのは当然だ。ここで愛依#が誕生したW.I.N.G.編の経緯を改めて振り返ってみよう。愛依はリハーサルのMCがうまくいかなかったことについて、こう語っている。

これをトラウマ、コンプレックス、劣等感といった言葉に押し込めるのは乱暴な気がするので控える。少なくとも、愛依が人前で喋れないことにもどかしさを感じていたことは間違いない。自分のせいでプロデューサーに迷惑をかけたと彼女は思ったのだから。

愛依はMCの自主レッスンを始めた。克服したいと思ったから。でもうまくいかなかった。そこで、プロデューサーはミステリアスキャラを演じることを愛依に提案する。こうして愛依#が誕生した。

一連の過程から、愛依は「ステージで緊張する」「周囲に迷惑をかける」ことに心苦しさを覚えていることが分かる(後者はThe Straylightでも「二人に迷惑がかかる」と何度も繰り返している)。そうした苦手意識を克服するために生まれた愛依#は、必然的に「ステージに凛として立つ」「周囲の期待に応える」という真逆の性質を発揮する、理想像としての役割を担う。

愛依#は当初はステージでうまく喋るための手段に過ぎず、愛依と地続きだった。しかし、前述した愛依自身の感性によって、『この子』として切り離されることになる。

愛依#は愛依の苦手意識から生じたもの。だから愛依にとっては自分の苦手意識を投影しやすいし、感情移入しやすい。自分と同じ境遇を持つキャラクターには感情移入しやすいように。

愛依の目を借りれば、愛依#をこう見ることができる——「この子は心の底では緊張している。でも、それをものともせずに前へ進む。全力でパフォーマンスする。とっても健気な子だ。私はこの子のおかげで頑張ることができる。応援したくなる。好きだ。いなくなってほしくない」

イベント配布sSSR「いるっしょ!」で、愛依は「ステージの上の自分は『役』だから」と語っている。愛依#の映像を見ている時の彼女は、さながら『役』に感情移入するような心境だったのだろう。

ここまでなら、一見すると何も問題はないように見える。愛依ちゃんは優しい子だね、愛依ちゃんらしい考え方だね、で済む話だった。しかし、ここで終わらないのがシャニマス。

『この子』呼びの問題点

陽キャJKの愛依が露呈したことでツイスタは炎上。

これを機に愛依#じゃなくて愛依としてステージに立っちゃえばいい、と冬優子。快刀乱麻を断つがごとく一言だ。あさひも特に困らないと同意する。

冬優子は第1話でも、素の愛依を出すことにさらっと言及した。正直に言うと、私はコミュを初めて読んだ時、冬優子の言動が無神経すぎるように感じた。いくら緊張が緩和されたとはいえ、そう簡単にできるわけがない。もっと愛依のことを考えてあるべきだと。

しかし、これらの言動はむしろ愛依に対する信頼から生まれる言動ではないかと思った。冬優子はプロデューサーからビジネス書を借りて、ストレイライトを売り出すための戦略を熱心に研究していた。そんな彼女が、自分の戦略をあっさり投げ捨てて「もう、やっちゃえば?」と言ってのけた。これは投げやりになっているわけではない。冬優子の覚悟がそんな生半可なものであるはずがない。

冬優子は知っているのだ。ステージに立つ愛依#が、紛れもなく愛依自身であることを。たとえ緊張しても、それをものともせずに進み続ける胆力がある。だから「いなくならない だってどっちもあんたなんだから」と言った。たとえ一時的にイメージが崩れても、長期的に見れば、愛依なら多くの観客を魅了できるだろうと信じた。愛依を信頼しているからこそ、素の愛依がステージに立つことを気兼ねなく提案できるのだ。

私も知っている。W.I.N.G.編でプロデュースする度に、不安を抱きながらも大空へ羽ばたく彼女の姿を見てきた。それはステージに凛として立つ愛依#の姿そのものだ。

愛依だけが、愛依と愛依#を別人だと思い込んでいる。自分は大した人間じゃないと思っている。

『この子』って捉え方は愛依ちゃんらしい考え方だね、と私は前章で述べた。しかし、愛依が『この子(愛依#)』を理想像化した他者として捉え続けている限り、愛依はいつまでも成長できない。愛依#に比べて、自分はステージで緊張してしまう、周囲に迷惑をかけてしまう。そんな苦手意識をいつまでも引きずり続けることになる。

これが第6話前半に至るまでの物語から読み解ける問題提起だ。そして、第6話後半でこの問題の解決が描かれる。

「ステージのうち(この子)も、うちなんだ」

愛依はゲーム案件のMVを見た。精巧なCGで作られた三人がダンスしている映像だ。冬優子が第1話で下した「完璧なパフォーマンスをするのがストレイライトである」という結論に従えば、この映像は三人の全てを表現していることになる。しかし、愛依は微妙な反応を見せる。

完璧なパフォーマンスをすることだけがストレイライトか? 唐突だが、私(読者)目線で答える。「んなわけないっしょ!」だ。確かにストレイライトのカッコいい楽曲やライブ衣装はオタク心をくすぐるものがあるが、私がこのユニットを愛する理由はもっと奥底にある。彼女達が抱える葛藤を、高く高い壁を飛び越える力強い姿を、仲間でありライバルとして切磋琢磨する三人の絆を知っているからこそ、私はこのユニットを愛している。

愛依にとってもそれは同じこと。いや、彼女の思いは私なんかと比べ物にならないほど大きい。もし完璧なパフォーマンスをすることだけがストレイライトなら、三人で過ごした日々は大した意味を持たないことになる。どれほど仲を深めようが、ステージ外の出来事は全部どうでもいい。ただ完璧にパフォーマンスができればいい。しかし、彼女が愛するストレイライトはそんな空虚なものではない。

ものまね、CG、役では代替できない。ステージ外で共に競い合い、支え合ってきた本物の三人が立つからこそ、ストレイライトのステージは完成する。

あさひちゃんと冬優子ちゃん、そして自分がいてこそのストレイライト。愛依は愛依#のものまねとしてではなく、愛依自身としてステージに立つことが重要であることに気づく。後に『あたしたちがいるところにステージはあるんだ』とツイスタに投稿している(「いるっしょ! - 愛のおはなし」)

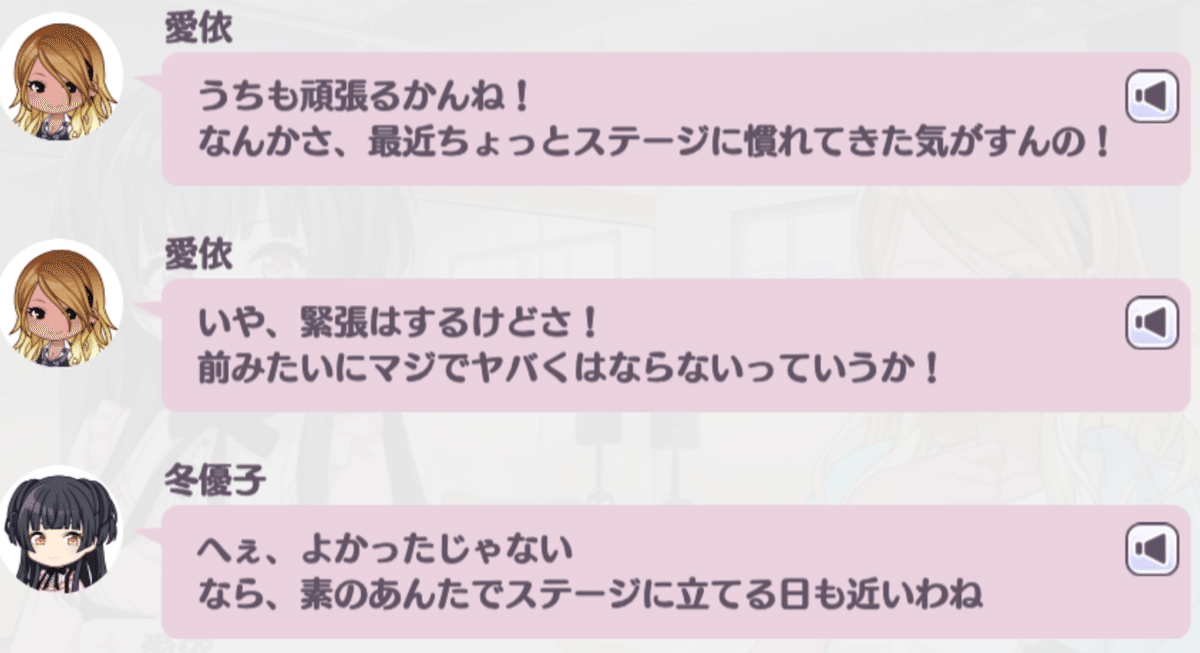

そして、愛依は冬優子の「いなくならない だってどっちもあんたなんだから」という言葉を思い出す。あの夜に映像で見た、好きだと言った『この子(愛依#)』が他ならぬ自分自身であることを悟る。「最近ちょっとステージに慣れてきた気がすんの!」と彼女は語った。そんな今の状況なら、凛としてステージに立つ愛依#が自分であることを理解できる。

こうして、愛依は『この子』を他者として捉えず、「この子は自分である」という認識に切り替えることができた。矢印が自分に向かうことになった。

凛としてステージに立ち、周囲の期待に応える愛依#を、自分のことだと思えるようになる。これは愛依なりの"自己肯定"だ。自分のことを無意識に下げていた彼女が、今では自分のことに向き合っている。G.R.A.D.編では「プロデューサーのおかげで優勝(うちがすごいって証明)ができた。だから、プロデューサーがすごいって感じ!」と語ったが、今の彼女はひとりで自分を認め、自信を持つことができる段階に成長している。

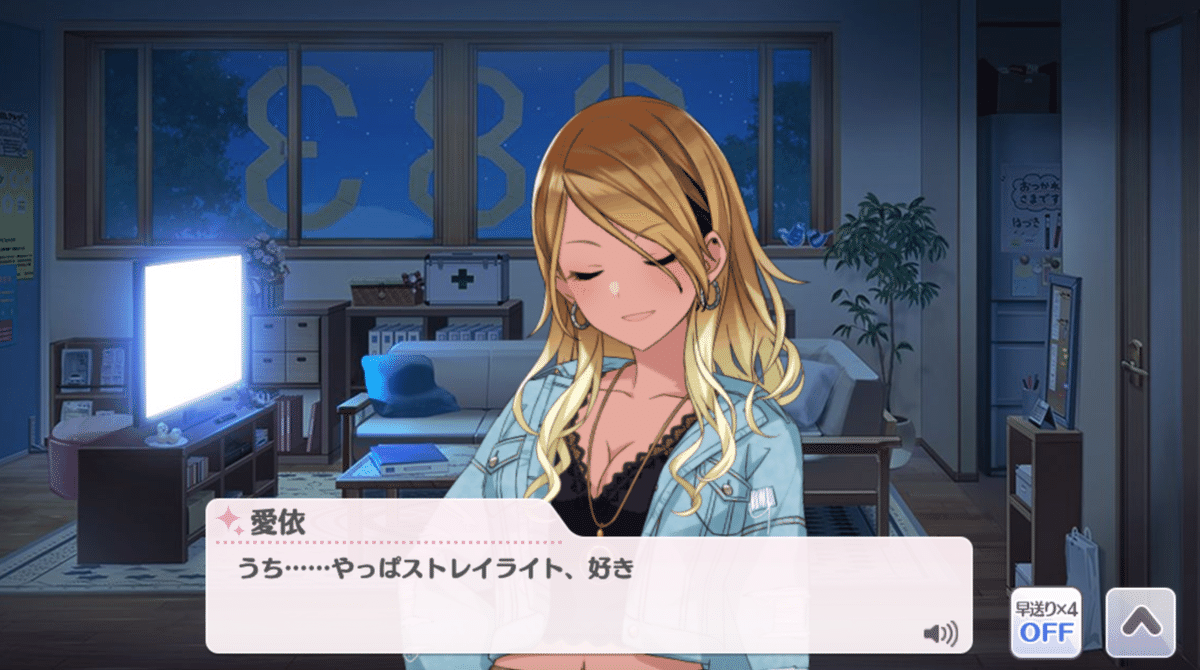

後に「いるっしょ! - 愛のおはなし」で、愛依は「もう『この子』も本物みたいなんだよね」と語る。理想像として切り離していた愛依#が本物だと、自分と地続きであると自信を持って言えるようになった。

以上が『この子』呼びに関する私の解釈だ。「うちは『この子』が好きだ。そして、『この子』はうちだ」——そんな不器用な自己肯定のあり方が愛おしく、また、自分らしく自信を持つ術を身につけた彼女の成長ぶりに感動を覚えた。愛依ちゃん、よく頑張った……!!

おまけ(今後の予想と没ネタ)

「カッコいい愛依ちゃんのpSSRが実装される」という予想。

水を飲むことがステージの愛依#に切り替わるためのスイッチだったが、今では必要ない(「いるっしょ! - 朝のおはなし」)。このように、日常→ステージの視点が描かれたが、これとは逆に、ステージ→日常の視点が今後描かれる。つまり、日常のふとした瞬間に愛依#の一面が表れ、その瞬間を切り取ったガシャ演出のpSSRが実装される。その瞬間を見たプロデューサーは「まるでステージにいるみたいだ」とつぶやき、それを聞いた愛依は「ステージのうちも、うちなんだ」という認識を改めて実感できる。そんなコミュが描かれるのではないか。

こちらは没ネタ供養。元々はThe Strayrightにおける愛依の出来事を「影との分離」を描く物語の類型として考え、アンデルセン童話「影法師」、村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」、河合隼雄「影との現象学」を元に読み解く記事にするつもりでしたが、話がとっ散らかったのでばっさりカットしました。ユング心理学の本を読み漁っているとストレイライトを彷彿とさせる記述によく出くわしたので、いずれはその辺も記事にしてみたいですね。

<シャニマス関連記事>