人生、あほうだんす。踊るように哲学を。

人類学には「一人民族誌」という分野があるらしい。僕の連想ではクローバーの「イシ」などが思い浮かばれるのだが、この本の著者トム・ギルは水俣病患者の緒方正人からの聞き書きである「常世の船を漕ぎて」を代表的一例に挙げている。その選択からもわかるように、マイノリティーへの視線が確かな著者だと思う。

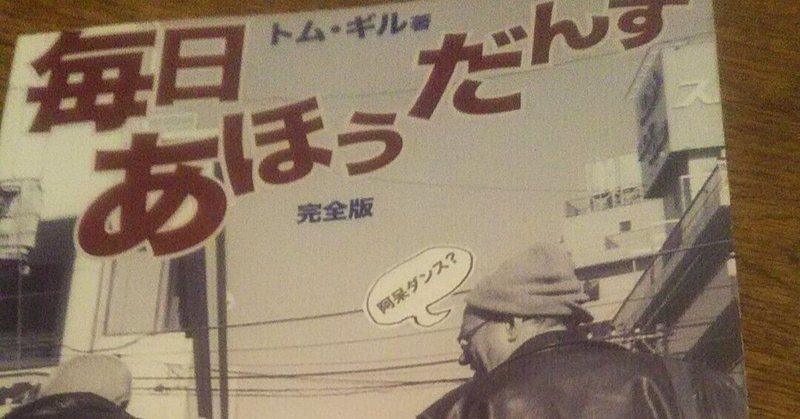

そのトム・ギルの快作「毎日あほうだんす 横浜寿町の日雇い哲学者西川紀光の世界」(キョートット出版)は、西川紀光(きみつ)という一人の男の一生を通して寿町の世界を描きあげた、というと立派なものに聞こえるが、見事なとぼけっぷりとユーモア、ペーソスに溢れた「哲学的寅さん」の物語である。

「あほうだんす」は紀光の言葉「今日明日生きられるといい、それで精一杯。毎日あほうだんす、待ったなし」を聞き手のトムが「阿呆ダンス」と聞き間違えたのを紀光に「affordanceだよ」と訂正される愉快なエピソードからくる。このドヤ街の哲学者はギブソンも知っていて、自分たち日雇い労働者の生活がこの寿町の生態を受けて(affordされて)成り立っていることを言っているのだ。おまけにアフォーダンスをトムに説明しながら話はオートポイエーシスにまで広がっていく。

紀光は九州の山鹿に生まれ、高卒、自衛隊に入ったのち、1960年代の高度成長のまっただなかにあった横浜にやってきた。当時は日雇いの稼ぎは一般の会社員よりもよほどよく、多くの人間がそのまま日雇い稼業にとどまった。紀光もその一人で、不景気となり仕事がなくなったことで、その旺盛な知識欲が花開いて図書館と古本屋の独学で古今東西の知識を得る。

寿町の職業斡旋所に並ぶ列の中ではじめて出会ったトムが人類学者と聞くと「マリノフスキーの機能派ですか、レヴィ=ストロースの構造派ですか」と問うてトムを驚かせた。

時代に翻弄され炭鉱の温泉地から横浜のドヤ街にいたる自分の人生を、楽しみ受け入れながらも、長男であり人の上に立って甘やかされてきた自分の人生への罰だという紀光を、トムは最後の実存派と呼ぶ。(紀光は「構造派はレヴィー=ストロースがいなっくなってもう廃るでしょうね」と言っている。)

港湾労働者の哲学者というと、精神医学者の安永浩がそのファントム理論の土台としたウォーコップを思い出す。ウォーコップは学会、マスコミ挙げて行方を捜したが、杳として見つけられなかったという。ほんまもんのRambringman だ。同じ港湾労働も体験した哲学者として、サミュエル・ジョンソンの名前が出ていて、紀光もジョンソンを尊敬しているらしい。

ジョンソンと言えば「愛国心はならずものの最後の砦」「腐敗した社会には多くの法律がある」など今も通じる警句を多く残している。紀光もまた、この本の隅々に、彼独自の哲学に裏打ちされたたくさんの片言隻句を残している。

高度成長時代というもうありえないひとつの時代と共に、ひっそりと消えた、もうありえないだろう生き方の記録である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?