神世七代

神世七代(かみよななよ)

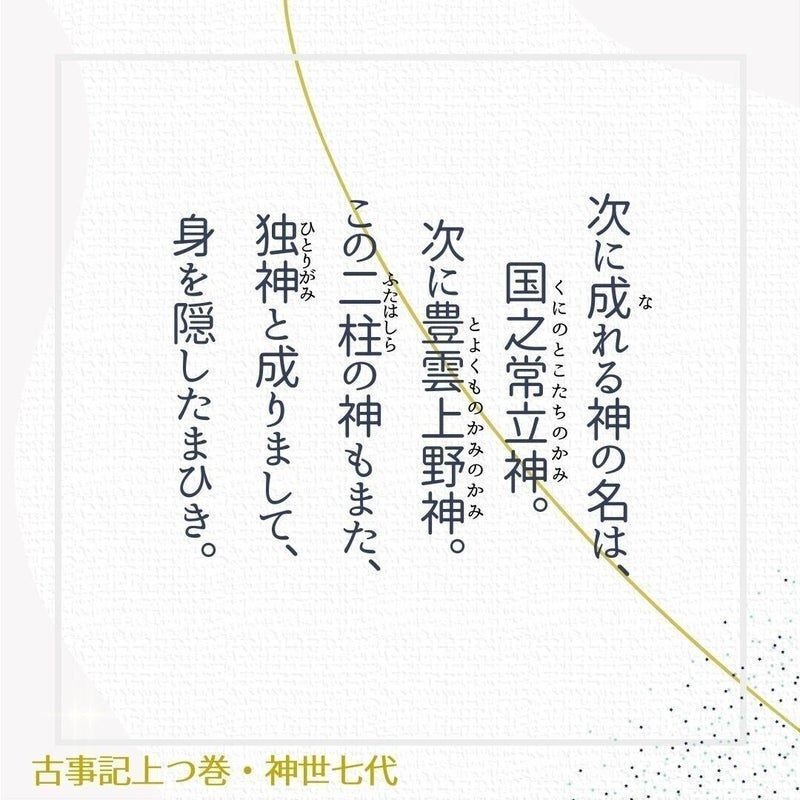

古事記では、別天つ神五柱(ことあまつかみいつはしら)に続いて、

●国之常立神(クニノトコタチノカミ)

●豊雲野神(トヨクモノノカミ)

という2柱の独り神が誕生します。

さらに続いて、男女の性を持った5組、10柱の双つ神が誕生します。

●宇比地邇神/須比智邇神(ウヒヂニノカミ/スヒヂニノカミ)

●角杙神/活杙神(ツノグヒノカミ/イクグヒノカミ)

●意冨斗能地神/大斗乃辨神(オホトノヂノカミ/オホトノベノカミ)

●於母陀流神/阿夜訶志古泥神(オモダルノカミ/アヤカシコネノカミ)

●伊邪那岐神/伊邪那美神(イザナキノカミ/イザナミノカミ)

以上の2柱と5組の神々を「神世七代(かみよななよ)」といいます。

※夫婦の神様がいらっしゃるので、合計12柱です。

この7代の最後に現れたのが、イザナキ・イザナミの夫婦神です。ちなみにその間の神々は実在しないともいわれています。神世七代の章までは、神様の名前が列挙されているだけなのですが、ここから先は"神話"っぽく、エピソードが語られるようになります。

★国之常立神(クニノトコタチノカミ)

古事記の宇宙の始まりのお話で最初に登場する5柱の神様「別天つ神五柱」(ことあまつかみいつはしら)に続く「神世七代」(かみよななよ)の1番目の神として

●国之常立神(クニノトコタチノカミ)

が誕生します。*最初から数えると6番目

5番目の神である天之常立神と国之常立神は一対で、天地・陰陽のように

対照的に表現されています。

天地開闢後、天と地が分かれました。その後、天と分かれた「地」に

生命を宿すチカラが満ちるにしたがって、そのチカラの体現として

誕生した神です。

「常立」は、「常」は恒久、「立」はとどまるの意味(「常」が「床」に通ずるという解釈もある)。いずれにせよ、神々や国土が生成されるための土台となる空間のようなものが現れたという意味だと考えられます。

天地開闢後、天と地が分かれました。その後、天と分かれた「地」に

生命を宿すチカラが満ちるにしたがって、そのチカラの体現として

誕生した神です。

いわば地球神。国土としての地。その繁栄の源となり、根源神ともいわれる

大きなパワーを内に秘めています。そして、土を国土として安定させていく

神々が誕生を始めます。

※『日本書紀』では最初に登場する神です。

クニノトコタチが祀られているのは

〇日枝神社(東京赤坂)

〇玉置神社(奈良)

〇城南宮(京都)

〇御嶽神社(長野)

〇出雲大神宮の御陰山(丹波)

〇熊野速玉大社(和歌山)

ヤマトタケルがクニノトコタチを祀ったのが

〇目黒の大鳥神社

★豊雲野神(トヨクモノノカミ)

続いて生まれたのが

●豊雲野神(トヨクモノノカミ)

です。クニノトコタチに支えられて、豊かな実りをもたらす国土を生み出す神様です。

「豊」は美称。「雲野」は、解釈が分かれますが、国土となるべき兆し、天上と国土の間にある雲のようなもの、雲の広がる様を意味すると考えられるようです。

そして、この2柱もやはり独神で、身を隠してしまいました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?