姉川古戦場と小谷城

大垣の朝サイクリングの間は明るかった空が,ホテルを発つ頃には今にも泣きだしそうな空模様になった。今日から晴れる予報だったのでそれを当てにしてサイクリングの日程を立てていた。

大垣から琵琶湖畔の長浜へ進路を取る。ナビに案内させると,中山道(国道21号)を避けて,旧道に沿ったバイパスを通るように指示してきた。バイパスは旧東山道にもあたる。不破の関(関ケ原)の手前に垂井宿がある。

竹中半兵衛

垂井宿の北側にかつて菩提山城という険しい山城があった。羽柴秀吉の軍師として名高い竹中半兵衛の居城である。

麓に竹中氏陣屋跡が残っている。息子重門の代に不便な山城から居館を移した。

菩提山の登山口に半兵衛の菩提寺がある。

半兵衛は三木城包囲戦の陣中,36才で早世した。亡骸は重門が禅幢寺に葬ったとされる。

竹中半兵衛重治。12才の初陣長良川の戦いで不在の父に代わり大御堂城の大将として籠城戦を戦い斎藤義龍の軍を退けた。信長に乞われて秀吉の与力となり,軍略家としての才能を発揮することになるが,信長に属する前に1年ほど浅井長政に仕えていた時期があった。

姉川の戦いを前に元同僚という立場を利用して浅井方の最前線である松尾山城や長比城に調略をかけて寝返らせた。実質,最大の功績と言っても過言ではない。戦場では安藤守就軍の指揮下で,唯一浅井方に残った横山城の押さえに回った。

また,3年後には秀吉軍の小谷城突入に際して旧主に進言し,お市の方とその娘たち三姉妹の救出に成功している。

長浜について

垂井を出て関ケ原の古戦場に入った。関ケ原に来たのはタローを連れて西軍の陣跡を巡って以来ちょうど10年ぶりになる。

↓

関ケ原散策画帖

再び雨脚が強くなってきた。

2013年秋撮影

関ケ原の決戦に敗れた石田三成は背後にある伊吹山を越えて故郷長浜を目指した。

笹尾山と石田村(長浜)は直線距離で12kmの場所にある。

今日今から訪ねる姉川はその石田村から3km,さらに6km北東の小谷城から賤ケ岳の古戦場までは8kmしか離れていない。1570年の姉川の戦いから賤ケ岳の戦いを経て1600年の関ケ原までわずか30年の間に日本史を左右する戦いがこのエリアに集中している。その距離の近さは実際に訪ねてみないと実感はできないだろう。

小谷城の戦い

姉川付近にパーキングがないので,道の駅の端に車を停めさせてもらうことにする。自転車を下ろそうとするも,またもや雨脚が強くなってきた。

スマホで雨雲レーダーにアクセスすると,どうやら12時頃に最も濃い雨雲が通過する予測である。急ぐ旅ではない。雨が止むのを待とう。

近所で評判のパン屋まで行ってお昼を買ってきた。雲の動きが速い。まるで嵐の日のそれである。

予報通り雨雲が通過していきなり青空が広がった。

それゆけ!12時30分,サイクリングスタート

足が元気な前半に小谷城跡までだんだらの上り坂をこなそうという計画である。三角形に史跡を巡る23.5km。

国道365号線をひた走る。標識の行き先は「越前」,朝倉氏の本拠である。小谷城が織田軍に囲まれた際,朝倉義景は2万の大軍を自ら率いてこの道を下り援護に駆けつけた。しかし戦に長けた織田の本軍によって返り討ちに遭い,逆に一乗谷まで攻められて滅亡してしまった。

上り坂は思ったほどきつくない。だが空は晴れても激しい向かい風が吹く。時には速度が0になるときがあるほど強い風。しかも通過した低気圧に吹き込む北風である。体温も奪われてゆく。

ようやくのことで小谷城の麓に到着した。立派な兜のモニュメントの前で記念写真を撮ろうとしているとガイド館から女性が走ってきてシャッターを切ってくれた。モニュメントもガイド館も大河ドラマ「江」の効果で作られた。小谷が空前のブームになり観光客が押し寄せた収益の一部だそうだ。

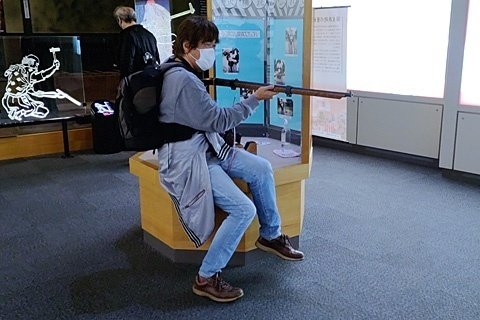

写真を撮ってもらった手前,素通りできずにガイド館を訪ねた。土曜日の午後だが他に見学者はいない。ボクらが入館するのに合わせて蛍光灯のスイッチが入れられた。紙で出来たイベント用の鎧兜や軍旗が展示されている。

大手口に回ると,こちらにもいかにもな大手門が建っていた。奥に資料館なる建物もある。またシャッターを切ってもらっても困るので撤退することにした。

谷を囲むこれらの山全てが要塞化されていた。こんな城が落城するとは史実を知っていても尚信じられない。

織田軍が比叡山延暦寺や朝倉氏など浅井と連携する勢力を滅ぼし,軍事的圧力で威圧と調略を繰り返しながら内部を揺さぶっていった結果である。それにしても急峻な自然の要害を突破して要塞の中央部にあたる京極丸を制圧した秀吉軍の精強さには驚きを禁じ得ない。

もとよりボクたちの腰と脚力では小谷城跡登山は不可能である。城跡を後に自転車を南に進め国道を越えると,右手に小高い丘が見える。虎御前山である。

小谷城攻めの際,織田軍の主力が布陣した。

織田軍は虎御前山から姉川の横山城まで長大な要害を築いて小谷城を孤立化させた。その圧力に負けて城内からも離反者が相次いだ。

国友鍛治

この道は長浜の人たちの抜け道となっているようで思ったより交通量が多い。北陸道をくぐると間もなく姉川を渡る橋が見えてきた。

橋の南側にはタイムスリップしたような古い町並みが残されている。

国友村は,湖の底のようにしずかな村だった。家並はさすがにりっぱでどの家も伊吹山の霧で洗いつづけているように滑らかである。

「街道をゆく」より

6時間ドラマ「関ケ原」で笠智衆さんが演じた村長(むらおさ)が忘れられない。茶屋四郎次郎(家康の代理人)からの鉄砲の受注を三成に咎められた際,胸を張って渡り合ったあと,「その代わり,三成さまがご依頼のおおづつのこと,口が裂けても決して漏らしません。」と言って平伏した。それだけ,たった1分ほどの出演シーンで三成がいかに国友村を始めとする領民に慕われていたかを表現して見せた。その演技に痺れ,いつかこの地を訪れようと思っていた。

国友に次郎助という鍛冶がいた。年の頃はわからないが,若者のような気がする。…刃の欠けた小刀で大根を繰り抜いて雌ネジを切り,銃床に使うネジの製法を自力で考えた。1543(以後予算食う)年に鉄砲が種子島にもたらされた翌年にはもう国産の火縄銃を量産した国友の技術力を示すこの逸話も「街道をゆく」に書かれている。

姉川古戦場陣地巡り

姉川の南岸がサイクリングロードとして整備されている。普通ならば快適なコースのはずだが,あいにく冷たい雨混じりの強風が吹き荒れる。その中を東に2kmほど走り,姉川古戦場に残る徳川家康陣跡を探す。行きつ戻りつスマホのマップに表示される場所にアクセスを試みるうちに,この祠がそれに当たることに気づいた。正確には後方の小山である。

もとは岡山と呼ばれていたが家康が陣を敷いたことから勝山と改名された。

当時必勝祈願したという杉の大木。

神君家康が陣を敷いた地だからといって,陣跡に鳥居と参道を設けしまう無粋さに少々鼻白んでいると,

「お菓子タイムにしようよ。」

と,ドレミは屈託がない。

続いて龍ケ鼻の信長本陣跡は分かりやすかった。小谷城落城を遡ること3年前の1570年6月,小谷城を攻めあぐんだ信長は浅井長政を城からおびき出すために姉川の対岸にあたるこの地に布陣し,丹羽長秀らを派遣して支城である横山城を包囲した。浅井方には朝倉景健が8000の援軍を率いて到着,一方信長の陣には徳川家康勢5000が合流し,姉川をはさんでにらみ合う形となった。

家康は決戦を前に一番隊に拘ったという記録が「三河物語」に残っているそうだ。名誉の一番隊の名を残し,奮闘して戦死する覚悟だったと読める。しかし「信長公記」にはその記述がないため,徳川にとって都合よく書かれた創作かもしれない。

信長本陣跡から小谷城を臨むとサイクリングの出発点である道の駅の奥付近に小山が見える。浅井・朝倉連合軍13,000が最初に布陣した大依山である。

「英雄たちの選択」の千田嘉博先生の解説に依れば,6月27日,浅井・朝倉勢は大依山の陰(北側)に移動してゆく。それを撤退と見た織田勢は秀吉軍など主力を南の横山城包囲網に移した。しかしそれは浅井長政の作戦で同日夜,夜陰に紛れて姉川を渡った浅井勢は龍ケ鼻に侵入した。「信長公記」にはその距離三十町とある。一説では浅井勢の行動を助けるために朝倉勢がわざと松明を掲げて対岸に布陣したらしい。

28日払暁,浅井勢の奇襲は成功し,信長本陣が押しまくられたことが,浅井の重臣遠藤直経の討ち死に場所と伝わる「遠藤塚」(未訪問)が陣杭の柳より300m近く南にあることから推定される。信長勢は窮地に陥ったが,異変を感じて横山城包囲網から主力が戻り,徐々に浅井勢を押し返した。

さて陣杭の柳に立って,以上の両軍の動いた地形を確認する間,我がサイクリング隊も軍を二つに分け,ドレミを先ほど見かけたカフェの偵察に派遣していた。寒風の中,ただの塚を探して走り回るサイクリングのお供をさせているのを不憫に思い,姉川後半戦に備えて彼女におもねろうとしての配慮である。

「まあまあだったよ。」との報告に、ドレミの後に着いて戻ってみると,石垣いちごのハウスを併設する牧場が経営するプレハブのカフェだった。その名もずばりいちごとミルク。

熱いコーヒーといちごモンブランでほっと一息していると,窓外の青空がみるみる流れてくる黒雲に覆われて,大粒の雨が降ってきた。

カフェに寄らずに出発していたらずぶ濡れの大惨事になっていただろう。

速足に雨雲が南東に去り,青空が戻ってきたところで国道365号に戻り,姉川を渡った。

橋の途中で姉川の下流(琵琶湖)方向を臨んだ。写真に向かって左側に徳川軍の布陣した勝山,右に朝倉軍の本拠三田村がある。一面,肥沃な平原が広がっている。朝倉有利の戦況の中で,家康が榊原康政隊に命じて,姉川の下流を迂回させて側面を突いたために朝倉軍は総崩れとなり,それが姉川合戦全体の勝利につながったと言われる。しかしご覧のようにこんな見晴らしの良い平原で側面から不意を突くことは不可能である。榊原康政の活躍は江戸時代の創作であろう。

北岸にある徳川と朝倉の激戦地跡に着いた。あまりの流血戦から地名が血原となったそうである。

姉川が臨めるかと土手を登ってみたが,河川敷は広いゲートボール場になっていて,武将ならぬお年寄りたちが激戦中だった。

北西に600mほどで三田村氏館跡がある。朝倉景健が本拠とした館である。

東へ取って返し,国道を渡ると野村町がある。

浅井長政が本陣を置いたとされる付近には民家が建っていて,塚も看板も見当たらない。

槍を模したような街灯。空は青空が広がっている。

こちらは浅井勢と織田勢の激戦地血川。地名の由来は言わずと知れる。

姉川の戦いは徳川勢の大活躍で織田方が勝利したという従来の見解は専門家の間でも覆されつつあるようだ。実際には浅井勢の奇襲に織田勢が応じ,徳川,朝倉ともに決め手を欠いての痛み分けだった可能性が高い。しかし浅井・朝倉は織田の包囲網を崩せなかったことで横山城を失い,ひいては3年後の滅亡につながった。その結果までを勘案すれば織田方の勝利だったと見ることができよう。

日が急に傾き夕暮れが迫ってきた。

ライトを車に置いてきている。薄暗くなる前に急いで道の駅に戻った。

車に戻った途端に再び雨となった。視界が遮られるほどの激しい降りである。ちょうど自転車に乗っている間だけ雨がやんでいたことになる。ボクらはついている。

長浜の街中で銭湯に行く。

謎の写真は雨のフロントガラス越しにドレミが撮った彦根城の城壁である。

琵琶湖大橋を渡った西岸の道の駅で車泊することにした。明日は姉川の戦いからさらに時代を400年ほど遡って平安時代末期の粟津を訪ねる予定だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?