ミニ四駆のモーター慣らしに関する考察

どうも、ショーヤです!

ずいぶん前に充電器の記事を出し、サンダーの操作説明動画もYouTubeで出し、この記事をずっとほったらかしにしていました、申し訳ありません…🙇♂️

やっと公開できるくらいの量を書きましたので是非ご覧ください!

【そもそもモーター慣らしは必要なのか?】

モーター慣らしはミニ四駆のスピードアップには欠かせない作業です。開封してすぐに使ったモーターと、しばらく回したモーターだと、後者の方が圧倒的に速いです。

その差はコースを走らせた場合、数秒という大きい値になることもあります。

その要因は様々で、要するにモーターが電気を無駄なく利用して回転させることができる状態になっているからです。

ここでは、モーターの構造から実際の慣らしまで、私が調べた情報を出来るだけ多く載せたいと思います。

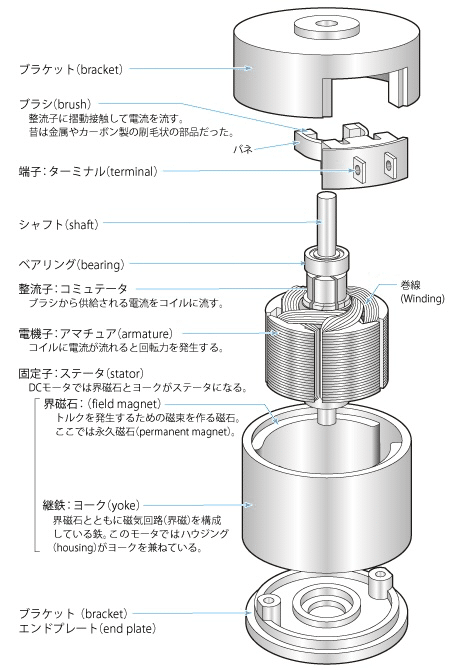

【モーターの構造】

モーターはそもそもどんな構造なのか?分解した人なら一度は見たことがあるでしょう。その各部品の名称を知らない人も多いと思うので、部品の名称と特徴を一から解説したいと思います。

・ブラケット

ミニ四駆モーターの後ろ側についています。ハイパーダッシュ、マッハダッシュなら赤、トルクチューンなら橙、レブチューンなら青です。

ミニ四駆モーターのブラケットの軸受はボールベアリングではなく、メタル軸受になっています。

・ブラシ

コミュテーターと接し、モーターに電気を供給する部品です。これがモーター慣らしの1番キモになります。

・コミュテーター

ブラシから受け取った電気をコイルに流す部品です。ブラシと接触するため、モーター慣らしにおいて2番目にキモとなる部分です。

ミニ四駆のモーターのコミュテーターは銅でできています。

・アマチュア

巻線が巻かれている部品です。電磁石の鉄心にあたり、巻線に電流が流れるとこの部品が磁化し、永久磁石と反発し合って回転力が生まれます。

・巻線

要するにコイルです。導線がアマチュアに何回も巻かれています。この巻数と導線の太さがモーターの性能に大きく影響を及ぼします。導線が細くてたくさん巻かれていたら回転数は低くなり、逆に導線が太くて少なく巻かれている場合は回転数が高くなります。

・永久磁石

アマチュア、巻線と反発して回転力を生み出すための磁石です。磁力が高いほど反発力が増して回転数やトルクが高くなります。

【ブラシの種類と特徴】

先程書いた通り、コミュテーターと接し、電気を供給する部品がブラシです。

ミニ四駆のモーターに使われているブラシは2種類あります。

・銅ブラシ

ノーマル、ハイパーミニ、トルク、レブ、アトミ、ライトダッシュ、ハイパーダッシュ2に採用されています。

銅ブラシには電気伝導性に優れているメリットがあり、低回転のモーターに使われています。

コミュテーターと接する部分が薄くて細いため、コミュテーターとの接触圧力が小さく、消費電流も少なくなっています。

・カーボンブラシ

ハイパーダッシュ3、ハイパーダッシュPRO、パワーダッシュ、スプリントダッシュ、マッハダッシュPROに採用されています。

カーボンブラシは、削れることで発生する「黒鉛潤滑皮膜」により抵抗率が銅ブラシに比べて低いこと、また耐熱性にも優れているメリットがあり、大電流仕様のモーターに適しています。

コミュテーターと接する部分が大きいため、消費電流も大きくなります。

しかし、ミニ四駆の場合、モーターにオイルを入れるため、黒鉛潤滑皮膜による摩擦抵抗は考えなくていいと思っています。コミュテーターに黒鉛が付いていると、それが酸化銅と同じく電気抵抗となってしまい、モーターに電流が流れにくくなります。したがって、コミュテーターにはなるべく皮膜を付けないことが重要だと思っています。(それが、コミュテーターをピカピカに保った方がいい理由だと思います)

【DCモーターの関係性について】

ミニ四駆のみならず、全てのDCモーターには回転数、トルク、電流に関係性があります。

画像はCITIZENのサイトに載っていた各項目の関係性を表したグラフです。

このグラフから以下のことが読み取れます。

・トルクが大きくなると回転数が低下し、電流が上がる

・逆に、回転数が高くなるとトルクと電流値が低下する

【ガウス(磁束密度)との関係】

上に書いたのCITIZENのサイトには、永久磁石の磁力が低いと、トルクが低下し、回転数が上昇することも明記してありました。

言い換えると、永久磁石の磁束密度が低いほど、トルク低下、回転数上昇に繋がり、逆に磁束密度が高いほど、トルクは増え、回転数は落ちます。

したがって、ミニ四駆のモーターの磁束密度の違いはモーターの性能に影響します。

磁束密度を測るには、ガウスメーターが使われます。

【巻数によるモーター性能の変化】

同じ名前のモーターでも、モーターの重量が軽い程速いという話を聞いたことがあります。それは、モーターの巻数が少ないからだと言われます。

巻数による性能の変化は上に書いた通りで、導線を高密度できっちり巻くとさらに性能が上がります。ミニ四駆のモーターはめちゃくちゃ細い導線が何十回も巻かれています。量産型のモーターなので、巻き方も巻数もさまざまで、個体によって性能にばらつきが生じてしまいます。なので、同じモーターでも速いものと遅いものが出てしまいます。

【まとめ】

モーターに深く関係する電磁石の電磁力は次式で表されます。

電磁力はモーターを回す力と考えていいです。

この式から、電磁力が磁束密度、電流、導体の長さに比例して大きくなることが分かります。

これがモーターになったときも同じで、コミュテーター、ブラシによる電流の大きさ、永久磁石のガウスがモーターを回す力に影響していると考えられます。

モーターを慣らすことによって、ブラシをコミュテーターに馴染ませて電流値を上げ、さらに軸受などの余計な抵抗を減らせるので、結果として性能アップに繋がります。

【モーター慣らし機の種類】

モーター慣らしをするための機械はさまざまであり、安価なものから高価で多機能なものまであります。ここでは、数あるモーター慣らし機の中からメジャーなものをいくつか紹介します。

【イーグル モータートレーナー】

イーグルから発売されている簡易的なモーター慣らし機です。入力はコンセントで、ワニ口クリップから2〜4Vの電圧で出力できます。

価格は約4,000円と比較的リーズナブルです。

【Gフォース ミニブレークインシステム+R】

このモーター慣らし機も有名です。

タイマー内蔵で決まった時間モーターを回すことができ、REVボタンで逆回転も可能です。

さらに、ACのみならず電池4本で動かすこともでき、外出先でモーター慣らしをすることが可能です。

しかし、このモーター慣らし機は、表示された電圧と実際の電圧が大きく異なるという報告があり、精密に決まった電圧を流したいという場合はオススメできないと思います…

【Drok 定電圧充電器を利用したモーター慣らし機】

このモーター慣らし機は一部ショップで売られています。

何より安価なのが特徴で、2,000円前後で売られています。

元々定電圧式の充電器なので、ネオチャンプの充電も可能です。(しかも電圧調整ができる笑)

【106B、YZ-110PROなどによるモータードライブ機能】

ラジコン用充電器の中にはブラシモーターを回転させるモードが搭載されているものがあります。充電器のオマケ機能として位置づけられているので、基本的に全て定電圧慣らしであり、手軽にモーターを慣らすのに適しています。

現在私が把握しているモーター慣らし機能付き充電器は以下の通りです。

・iCharger 106B+、206B、306Bなど

・ヨコモ YZ-110PRO、イーグル CDCver7.0など

・toolkit RC M6など(DC出力機能)

・グラウプナー ポーラロンEX、ポーラロンACDC

・teamORION アドバンテージチャージャー

・Competition Electronics TURBO 35 GFX

・SPINTEC I.C.C.

・ゼノン レーシングダイノ

・G-Force レコードバスター

【マッチモア モーターマスター】

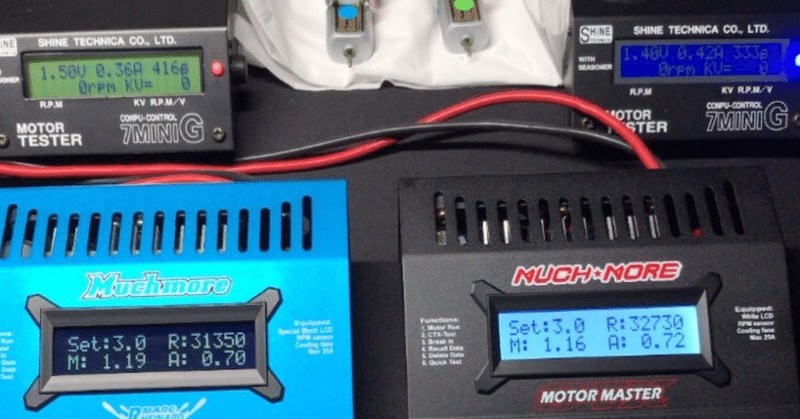

(画像はスリカーンV3.0/C)

マッチモアから販売された高性能モーター慣らし器です。

このモーター慣らし器は、通常の定電圧慣らしに加え、設定した2つの電圧の間を5段階のスピードで上下するパルスブレークインを搭載しています。

CTXテストはMini-Zの4セル、1/10ラジコンで使う6セルで使う機能なのでミニ四駆では使わないです(タミヤのRCレースではブラシモーターチェックのためにこの機能が使われます)。

バリエーションは旧シルバーのVer.2.1、CTXテスト搭載のスリカーンV3.0、クイックテスト搭載のV3.0/C、アンディムーア、マークライナート仕様のV3.1、ミニッツモーターに対応したV3.2プラチナ仕様があります。さらにタミヤからVGモーターチェッカーが、京商からモーターパフォーマンスモニターがOEMで販売されました。

中古で買うときは、最初のV2.1以外は基本的に同じなので、どれを買っても問題ないと思います。(ミニ四駆のモーターを繋げたときに電流が低すぎてホックアップエラーを起こすことがありますが…。)

相場はプラチナやマークライナート、アンディムーアが2万円前後、V3.0/Cは15,000円前後、それ以外は1万円前後で取引されています。VGは希少すぎて滅多に出回らないです。(つい最近オークションに1度だけ出品され、35,000円の値段がついてました…汗)

【シャインテクニカ 7mini】

火花消し回路が特徴のモーターテスターです。

後述する7miniGの先代モデルになります。

このモーター慣らし器はハイテク要素がなく、全て手動で調整するとてもシンプルなものです笑

ただ、モーター慣らし中のスパークが少なく、コミュテーターを最良の状態に仕上げられるとされているので、上級者からはかなり評価の高い機器になります。

7miniには、慣らしモードと計測モードの2つのモードがあります。

慣らしモード時にはたらく火花消し回路の効果は確かで、通常より電流値が低く、かなり火花が抑えられます。

計測モード時には火花消し回路をショートカットしてモーターを回します。この時の電流値、電圧値などはレース時とほぼ同じになるので、データ取りに最適です。

液晶には電流、電圧に加え、モーターの性能の目安になるβ値が表示されます(計算で求められますが方法を忘れてしまいました笑 また、表示は百の位までなので1000以降は下3桁のみ表示されます)

別売のセンサーを用いると回転数も表示されます。

出品数も少なく、優秀な機材と名高いので1万円前後で取引されています。

【シャインテクニカ 7miniG】

上級者のほとんどが絶賛するモーター慣らし器が7miniGです。先述した7miniの後継モデルで、ブラシモーター慣らし器の中でかなりロングセラーとなったものです。

7miniGの特徴として、7miniの機能に加え、以下の機能が追加されています。

・回転数センサー内蔵、KV表示

7miniGは本体に回転数測定センサーが内蔵されており、本体上部の穴にモーターを差し込んで回転数を測ります。

また、モーターの状態を見る目安としてKV値(1Vあたりの回転数)が表示されます。7miniGは製品の構造上、電圧が絶えず変化するので、回転数もかなり上下しますが、KV値はほぼ不変なのでデータ取りに役立ちます。(マッハダッシュやスプリントダッシュは回転数が高すぎるのでKV値がカンストしますが笑)

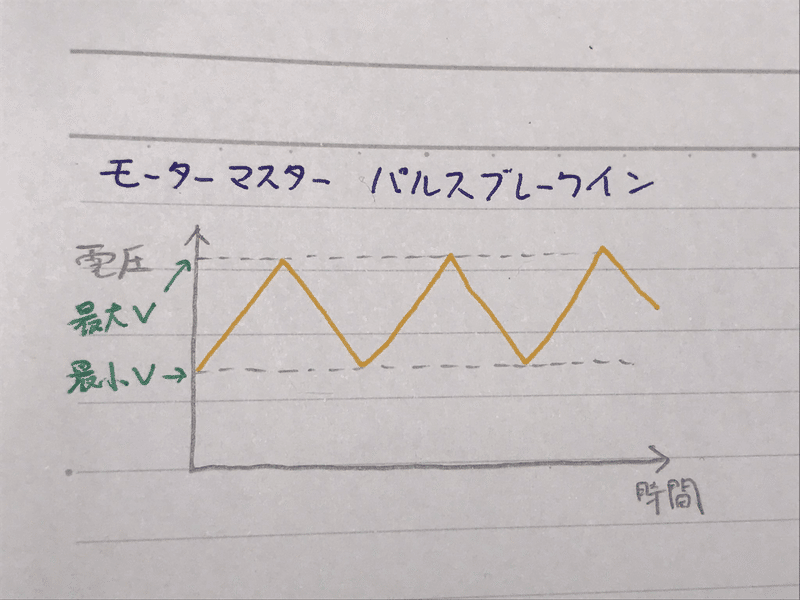

・煽り慣らし(オートモード)

従来のマニュアルモードに加え、このモードが搭載されました。

ループ時間を設定し、設定した時間の間限りなく電圧を上昇させる処理を繰り返します。このとき電圧調整用のつまみがループ時間調整用に変わります。

モーターマスターのパルスブレークインと似ていますが、電圧上限がないことと、最低電圧が0Vである点が異なっています。

モーターマスターとの電圧の変化の比較は以下のようになります。

現在は生産停止となっており、中古は滅多に出ない上、約15,000円〜4万円とかなり高額で取引されています。

また、長年シャインテクニカ製品を扱っているRCショップのJoren'sによる改造品 ZERO MAX仕様があり、こちらがかなり人気が高いです。

ZERO MAX仕様の7miniGは専用ステッカーが貼られており、さらにノーマルとの区別化として液晶やLEDが交換されています。

7miniGのバリエーションはかなり多く、各バリエーションごとに仕様が異なっています。

バリエーションは以下の通りです。

・シャインテクニカオリジナル 7miniG(2006年)

【以下Joren's ZERO MAX】

・7miniG ZERO MAX ver.1.0(2008年頃、追従幅を変更、ただこれ以降通常の7miniGも同じようにつまみが改良されている)

・Ver.C (2010年頃、Wvol.仕様、まわるくん(ショッキーダイオード)内蔵)

この頃から抵抗やダイオード追加などによるノイズ対策を施されている模様(モーターに対してと液晶表示に対して行われている)

・Ver.MZ(2019年、Wvol.廃止、ミニ四駆やミニッツ向けにさらに改良)

・Ver.2020(現時点最終型、OEM供給という形でJoren'sさんで製造)

ver.1.0とCはラジコン用モーターに特化しており、C後期以降はミニ四駆やミニッツ向けに改良されています。

【INDI DYNO v2 系モーター慣らし機】

INDI DYNOはintegyから発売されました。OEMとして、イーグル モーターダイノ MD1があります。

このモーター慣らし機は、モーターラン機能とブレークイン機能があります。

マッチモアのモーターマスターと比べるとCTXテストとクイックテストがない以外は基本的に同じものじゃないのかなと思います。

ただ、このモーター慣らし機にはマッチモアより優れている点があり、最高9Vで慣らすことが可能です。(マッチモアは8V) さらに、7miniGのβ値のようにモーターのコンディションを数値で表示します。

イーグルの後継モデルのMD2(フライホイール付き)は3万回転に達すると安全装置が働き、ミニ四駆には全く向かないので注意してください。

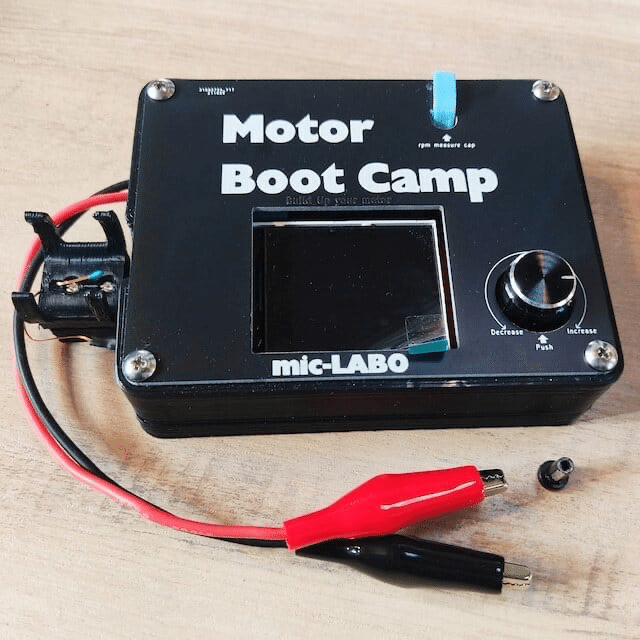

【モーターブートキャンプ】

mic-LABOさんから発売された最新型のモーター慣らし器です。定価は16,800円です。

このモーター慣らし器の特徴は、目標回転数に到達するまでモーター慣らしを自動で行ってくれるところだと思います。

説明書が公開されていますので、読んでみて気になった点を要約しようと思います。

・最大5つのステップを記録可能

モーターブートキャンプの慣らし過程は最大5つのステップから成り立ちます。各ステップを終えて目標回転数に達しなければこのステップをループさせるようになっています。

・端子を入れ替えずに反転可能

モーターブートキャンプは正転、反転を機械側で設定できるので、端子を入れ替えずに逆方向に回すことが可能です。

・最小0.1Vの超低電圧慣らしができる

おそらくモーター慣らし史上最小の電圧です。低電圧では回りにくいマッハダッシュモーターPROも、最初だけ1V弱を流して回転させ、その後電圧を落とすことで超低電圧での回転を実現させています。

ちなみに7miniGは最小0.15Vでした。

・グラフを表示可能

グラフは横軸を時間として5つの項目を表示します。グラフはPCに出力も可能で、Excelなどを用いてデータを管理することもできるそうです。

このモーター慣らし機は現時点でパーフェクトといえる物だと思っています。ただ、入手が困難で、初回、2ndロットは即完売、以後は抽選販売となっています…。

【モーター慣らし中のスパークについて】

モーターを回転させているときに必ず発生するものがスパークです。スパークはブラシとコミュテーターが触れる瞬間に電流が流れることで発生し、コミュテーターを焦がす(酸化)させます。

酸化皮膜が発生すると大きな電気抵抗となってしまい、コミュテーターに流れる電流が低下します。

表は銅と酸化銅、その他いろんな素材の抵抗値の比較です。

酸化銅の抵抗は純銅の6×10の6〜7乗倍になっており、その差は非常に大きいです。

そのため、高級なモーター慣らし機はスパークを減らすための工夫がなされています。

代表的な例が7miniGで、独自回路によりコミュテーターがピカピカになるのが売りで、先程書いた通り、モーター慣らし機の中で最高性能とされています。しかし、他のモーター慣らし機とスパークの発生を比べてみると意外な結果になりました。

画像はTwitterの 堀田_保田さん(@so__hotter)が検証したスパーク量です。

これを見ると、明らかに7miniGのスパークが多いことが分かります。私も7miniGを持っており、肉眼で確認してもその差は明らかでした。

もしかしたら、これだけたくさんのスパークを出すことで、コミュテーターを良い状態にしているのかも知れませんが、詳しいことはわかりません…

ちなみに、スパーク低減のためにショッキーダイオードという部品も使われます。

モーターは発電機としても利用できることをご存知でしょうか?手回しラジオや風車、発電所のタービンはこの仕組みを応用しています。

モーターを回すと発電するというのは、通電しているときにも起こり得る現象で、この時発生する電力を「逆起電力」と言います。

逆起電力は外部から電源を供給している場合に電気抵抗となり、モーターの回転数を減少させる原因になります。

この逆起電力をダイオードで遮断し、モーター慣らし機で供給した電力のみを効率よく流してくれるのがショッキーダイオードの特徴です。

代表的な例がZeromaxのまわるくんで、7miniG Zeromaxの一部に内蔵されています。

他にも、タミヤ、マッチモア、イーグル、ストレート、KO PROPOなどから様々なショッキーダイオードが発売されています。

【私が普段行っているモーター慣らし】

私が行っているモーター慣らし方法を公開します笑

決して正解ではありませんので参考程度にしてください笑

①0.5〜1.0Vの間で定電圧慣らしを行う

(正転20分、休憩5分、反転20分を3セット)

シャインテクニカ 7miniGを使用

②1.6V〜3.5Vでパルスブレークインを行う

(正転10分、休憩5分、反転10分を最低5セット)

マッチモア モーターマスターを使用

※モーターマスターの設定

L:1.6 H:3.5 PL:1 T:10m D:5m C:とりあえず10

①、②ともに休息時間にコミュテーターオイルを注油(私の場合はKITTさんのレッドゾーンオイル、モーターオイル)、回転が鈍くなった時点でパーツクリーナーで洗浄

この慣らし方法で、マッハダッシュモーターPROなら34,500〜39,200rpm、パワーダッシュモーターなら34,500rpm前後を叩き出しています。

私は普段モーターマスターのパルスブレークインを好んで使っています。

7miniGで低い電圧で慣らす理由としては、106Bは1Vからしか設定出来ず、モーターマスターは電流が低すぎてエラーを起こすためです。スパーク低減のためということではありません笑

私がモーター慣らしで重視している点は、偏った削れ方をせず、どんな回転数でも安定した回転ができることです。

ミニ四駆はカーブセクション、ジャンプセクションなど様々なセクションがあり、そこを通過する時のスピードはもちろん違います。どのくらい違うかはミニ四駆の車載動画で聴こえるモーター音が非常にわかりやすいと思います。

パルスブレークインを使う理由はそのためで、モーターがどんな回り方をしても安定するように、クセを無くす感じで慣らし間隔や電圧を設定しています。

さらに、モーター選別で重視している点は回転数と電流で、電流が高いとトルクも高くなるので、回転数と電流のバランスを見て、いいモーターを決めています。

ただ、このモーター慣らしがいいかと聞かれると決してそうではありません。私はただフィーリングでやっているだけなので、個人で確立しているモーター慣らし方法があるならその方法がベストだと思います笑

また、走行前にはマシンの端子にモーター慣らし機を繋ぐか、公式大会など機器が持ち込み不可の場合は捨てる電池を使って1分程度慣らし運転をし、モーターやギヤ周りをある程度温めてから出走するように心がけています。(温めすぎるとトルク低下につながるのでやりすぎは良くないですが…笑)

以上が私の考えるモーター慣らしの考えです。

これは個人の1つの考えにすぎないので、参考程度にしてもらえたらいいなと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?