着物リフォームの歴史 その3・誰が?(who)

この考察もいよいよ核心に近づいてまいりました。着物リフォームブームの主役、それは先述した時代・1985年(昭和60年)前後にに50歳から60歳であった女性たち、そしてそれに続く世代です。

着物リフォームの主役

多くの方が、「着物リフォームブームは団塊の世代が主役であった」と考えておられるようですが、それは間違っています。団塊の世代は昭和20年前後の出生なので、このブーム当時は40歳になるかならないかなのです。

この年代はまだ子供の教育に費用がかかり、リフォーム服を買う余裕がありません。またリフォーム素材を探したり、販売をしたりする時間の余裕がありません。実は他にもっと大きな理由があるのですが、数字の上からだけでも、もこの世代の方々は売る側からも買う側からも対象外となっています。唯一例外があるとすれば、マーケットの流れをいち早く読んで、販売に参入した人たちです。洋裁を学んでリフォームができる人、販売に携わる古布業者などがこれに含まれます。

着物リフォーム世代の人々の特徴

1985年(昭和60年)に50歳であった女性は1935年(昭和10年)に生まれ、戦前の教育を受けています。また、この年に60歳であった方は1925年の大正14年生まれです。1925年(大正14年)から1935年(昭和10年)生まれの方々は裁縫の教育を受けていますので、ものを縫うことに抵抗がありません。リフォームもそれまでに学習した和裁の延長と考えて縫えたようです。また、1945年(昭和20年)以降に生まれた方々は戦後に起こった洋裁ブームの洗礼を受けています。1955年(昭和30年)から1970年(昭和45年)は、日本全土で洋裁学校が乱立した時代です。この年代の前後に結婚適齢期迎えた女性は、洋裁を花嫁修業の一つとして技術を習得してゆきます。

上記のような理由で、着物リフォームに参入した世代は

戦前生まれ:和裁(主に手縫い)の技術

洋裁ブーム時代:洋裁(ミシンによる縫製)の技術

がその背景にあると考えてよいでしょう。

着物リフォーム作家のモデル

ここである着物リフォーム作家の方をモデルとして、その年代などを分析させていただこうと思います。

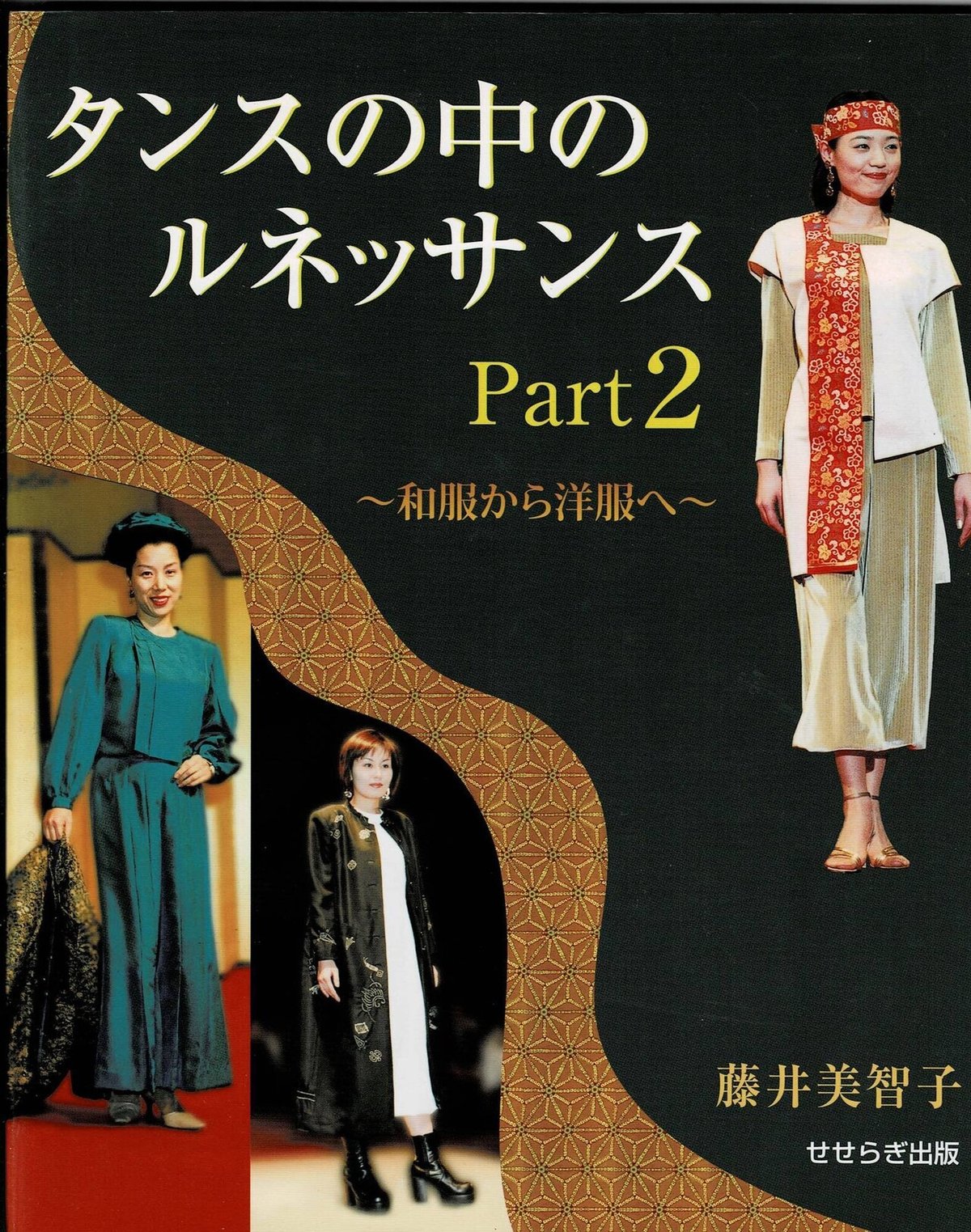

この書籍「タンスの中のルネッサンス」の著者、藤井美智子さんです。藤井さんとは、神戸ファッション美術館へ展示品の搬入をした際にお目にかかりました。ご紹介いただいて筆者が「リフォームをされてるんですね?」というと、「違うの、タンスの中のルネッサンスよ」と仰いましたので、とても記憶に残っています。

藤井美智子さんは書籍の著者紹介によりますと、1935年(昭和10年)のお生まれで、1956年(昭和31年)に伊東衣服研究所研究科を卒業されています。まさに先の章で分析した後者の年代にはまるのです。

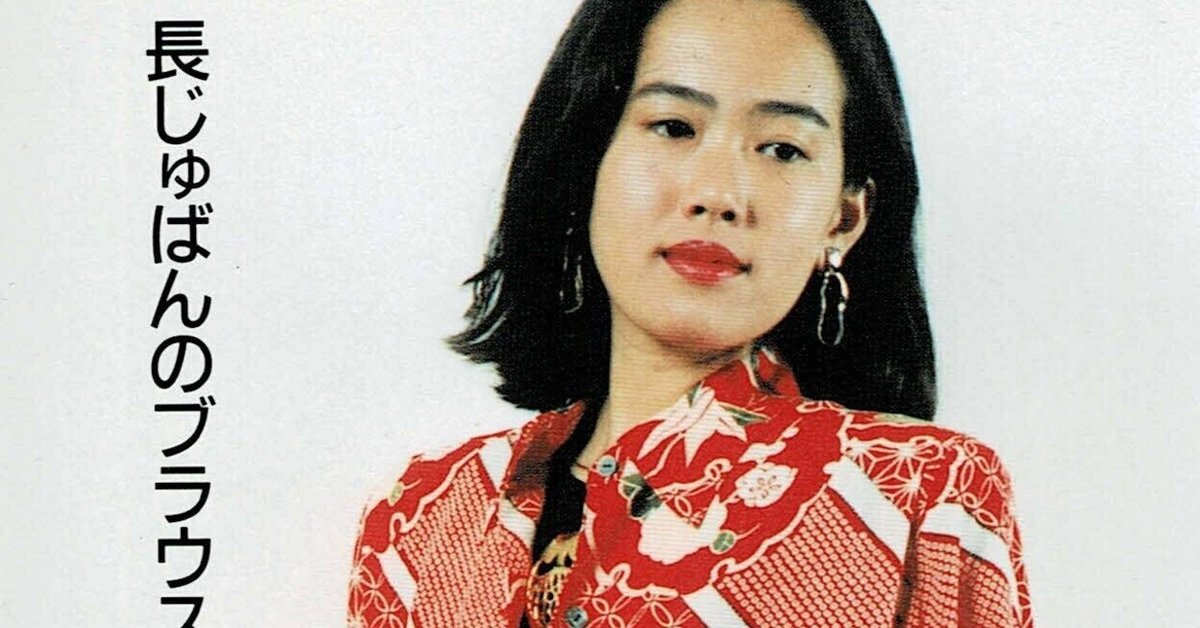

書籍から。典型的なリフォーム服です。また、この書籍では洋裁を学ばれた方として、製図も掲載されています。

「タンスの中のルネッサンス」には続編もあり、読者の反応がよかったことを思わせます。

また、ブームが平成になっても継続していたことも書籍の出版年代から推測されます。こうした方々が先鞭をつけられた着物リフォームを引き続き分析してゆきたいと思います。

似内惠子(一般社団法人昭和きもの愛好会理事)

(この原稿の著作権は昭和きもの愛好会に属します。無断転載を禁じます)

【参考資料】

タンスの中のルネッサンス 藤井美智子 せせらぎ書房 1993年

タンスの中のルネッサンス part2 藤井美智子 せせらぎ書房 2005年

【関連記事】 着物リフォームの歴史その4・何を?(What)https://note.com/showakimono/n/nc4fb4780d439

一般社団法人昭和きもの愛好会

「昭和きもの愛好会」は2018年12月、様々なアイデアが出る中で設立されました。以降2年間、任意団体として活動して参りました。

showakimono.jimdofree.com

一般社団法人昭和きもの愛好会 youyube チャンネル

昭和きもの愛好会showa kimono

一般社団法人昭和きもの愛好会は昭和の戦後に着目し、その時代に制作生産された着物の技術力、デザイン性などを調査することで、その時代を研究することを目的としています。

www.youtube.com

昭和きもの愛好会FB

一般社団法人昭和きもの愛好会

一般社団法人昭和きもの愛好会. 533 likes · 42 talking about this. 戦後の昭和30年代〜

www.facebook.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?