CLIFF BURTONの伝記本「TO LIVE IS TO DIE」について。

毎日、くだらない感情と闘っている。

俺の体内に、脳内に、敵は、いる。

ソイツは、斬っても斬っても増える化け物みたいに増殖しやがる。

とりあえずグダグダ言ってねぇで、行動しろ。

行動こそが最大の処方箋だ。

とまぁ、自分語りはこの辺にして、今回の記事の主題に移る。

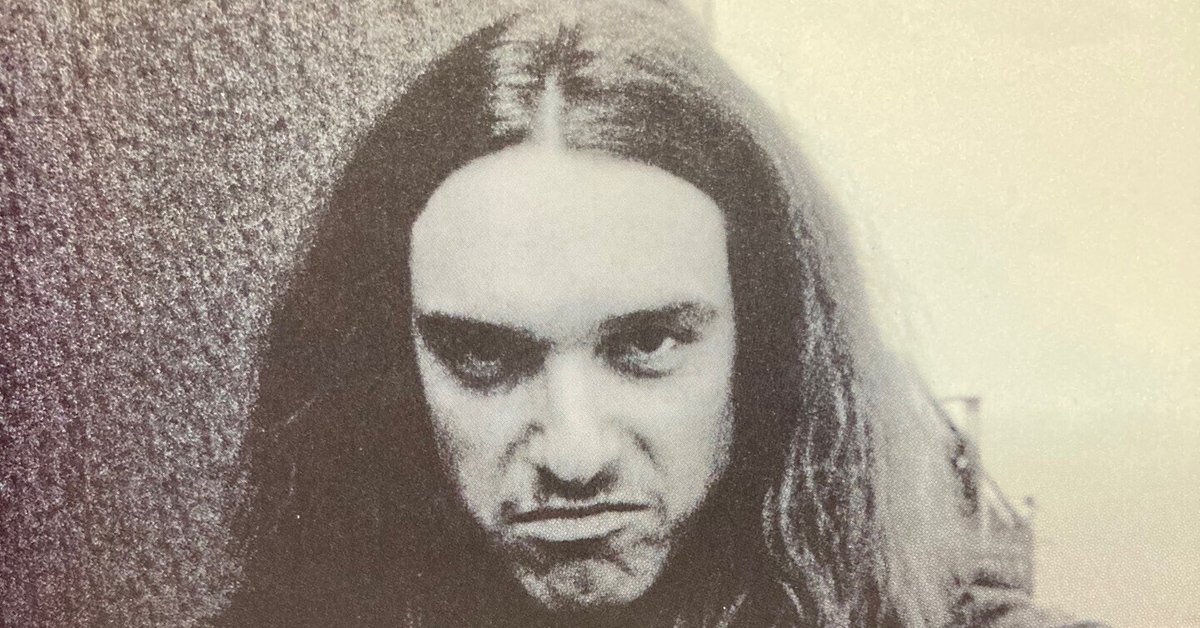

皆さん、CLIFF BURTONはご存じだろうか。

(知らねぇよ)

と、思われても勝手に書いていくけど(笑)、ヘヴィメタル界の大立者、METALLICAの2代目ベーシストである。

具体的には1stの「KILL'EM ALL」から3rdの「MASTER OF PUPPETS」までMETALLICAの低音を支えたベーシストだ。

俺がCLIFFのことを初めて観たのは「LIVE SHIT!」というMETALLICAのサンディエゴだか、サンフランシスコのライヴビデオの特典映像だったと思う。

JAMESの紹介で「FOR WHOM THE BELL TOLLS」のイントロを弾くCLIFFに、

(ス、スゲェッ…!)

と、ノックアウトされた。

この時の衝撃は今も覚えている。

技術が更新されていく現代の音楽界の中では、もしかしたら、CLIFFより凄いベーシストはいるかもしれない。

しかし、そのことは意味がない。

JIMI HENDRIXより技術的に上手い奴はいるかもしれないが、誰も彼を超えることはできないように、CLIFFは孤高の存在だ。

そんな彼の24年の短くも凝縮された人生を一冊の本にまとめたのがこちら。

「TO LIVE IS TO DIE」

「生きることは死ぬこと」

という意味である。

このタイトルは、CLIFFの遺作となった曲からの拝借らしい。

俺は(伝記とか自伝はキライだ。ミュージシャンは音で語ればいいんだ)とか思うくせに、元々活字が好きなので、ついつい読んでしまうという矛盾した性格をしている。

洋書を翻訳した本は、大抵読みづらかったりするが、この本はうまく翻訳していると思う。

誤字脱字も無かった。

この本を読むことによって、CLIFFの知られざる一面を垣間見れる。

関係者がこぞって彼を評する言葉に共通したものがある。

それは「CLIFFはイイやつだった」というものだ。

口数は少ないが、礼節があり、知的な人物として、CLIFFは語られることが多い。

・・・というか、本書でCLIFFに会った人たちは、全員口を揃えて「イイやつだった」と異口同音に言っている。

実はこれは個人的に意外だった。

CLIFFのあの演奏スタイルを観ると、てっきり「エゴイスト」で「ワガママ」な人物なのかと、誠に失礼ながら勝手に思っていたのだ。

実像の彼は、そんなことはなく、至って普通の好青年だったようだ。

しかし、演奏するときは、あの鬼気迫るプレイを聴かせてくれる。

CLIFFを知っている人は、そのギャップに驚いたのではないだろうか。

そのくらいCLIFFは、他のベーシストと違っていた。

ベースはその名の通り、楽曲のベース(基音)を支えるもの。

しかし、CLIFFのベースはトレブリーで、高音をブーストさせ、歪ませている。

速い曲だと、指ではおっつかないから、ピックを使うことも一つの選択肢としてあるだろうが、CLIFFは徹底指弾きスタイルだ。

そして、ヘッドバンギングによる激しいステージパフォーマンスと、ジージャンにベルボトムという出立ち…。

どこをとっても、人と違っていて、正直METALLICAの中でも、ファッションの方向性も含め、浮いているように見える時もあった。

本来METALLICAはJAMESとLARSのバンドなのに、1stの「KILL'EM ALL」には「PULLING TEETH」という、ベース主体のインストゥルメンタルが収録されている辺りも、彼の立ち位置を示しているように思える。

メンバーからも尊敬の眼差しで見られていたのだろう。

KIRK HAMMETも「俺もCLIFFのように、尊敬されたかった」といった主旨の発言をしていた。

そんな彼が、作曲やアレンジに携わるようになって、METALLICAはよりプログレッシヴな方向に走るようになった、と個人的には思っている。

曲はより内省的に、複雑で長尺、それでいてスラッシュ・メタルらしいアグレッシヴさを兼ね備えたものになった。

アンダーグラウンドだったスラッシュメタルをメインストリームに押し上げた功労者として、CLIFFは貢献したと思う。

もちろん、JAMES、LARS、KIRKの三人との共同作業においてのものだが、ユニークという言葉が服を着て歩いているようなCLIFFの存在感は、間違いなく異彩を放っていた。

本書は、そんなCLIFFをすこし過剰なまでに褒めたたえている気がしないでもないが、彼の奏法やアレンジを詳細に書いている。

彼のアイディアがバンドの楽曲にどれだけ貢献したか・・・。

本書はCLIFFを徹底して賛辞する。

そんなCLIFFやバンドの想いの極北が、3rdの「MASTER OF PUPPETS」だろう。

単に勢いで突っ走るだけではない、一筋縄ではいかない楽曲構成が、METALLICAを凡百のロック・バンドから際立たせることになった。

チャートアクションも好評で、かつてないほどレコードも売れた。

多くのバンドがそうであるように、新譜をリリースしたら、それに伴うツアーを行う。

バンドはヨーロッパ、アメリカ、そして、CBSソニーと契約を交わした関係で、ここ日本にも来る予定が組まれていた。

以下は、ライヴ前の1986年9月26日の発言。

「MASTER OF PUPPETS」は、クリフ曰く「日本では、前2作より売れている」とのことだった。

「いますぐではないけど、いつか家を買うのが夢だ」

ともCLIFFは生前語っていたようだ。

だが、お金に関しては、あくまで堅実な姿勢を崩さなかった。

「全員に行きわたる金は少し増えたが、アルバムのセールスが入るにはもう少し先だ。これまでは何とかやってきた。ツアーもやり易くなったよ、前よりいいバスに乗れるとかさ。それまでの金は全部バンドの機材を買うために使ったんだ。俺たちにとって、新しい機材を買い、スタジオを借りる時間が増えるのは、もっと可能性が広がることなんだ。俺たちが持っているものをさらに発達させる手段に過ぎない」

徹底した「バンド第一主義」。

CLIFFが、いかにこのバンドに賭けているかの証明のような熱い言葉だ。

そのあと聴いている音楽に言及した。

「演奏している音楽と違い、聴いている音楽はそこまで激しくないんだ。ピーター・ゲイブリエルやロキシー・ミュージック、シン・リジィ、ブルー・オイスター・カルト、ラッシュ、ミスフィッツみたいなパンクも聴く」と言い、サウンド・チェックに呼ばれたCLIFFは、そこでインタビューを切り上げた。

これが、生前最後のインタビューとなった。

METALLICAは、その日、スウエーデンのストックホルムで熱演を繰り広げた。

終演後、バンドは次の開催地であるコペンハーゲンに向かうため、ツアー・バスに乗り込んだ。

CLIFFはギタリストのKIRKと「どちらが寝心地のいいベッドで寝るか」で、トランプでカードを切ったらしい。

CLIFFはバス右手側の寝台、窓の横になった。

バスは、発車した。

1986年9月27日土曜日、午前6時45分に、CLIFFは亡くなった。

ツアーバスが、凍結した路面を乗り上げて、スリップし、バスは横倒しになった。

寝ていたCLIFFは、窓の外に放り出され、バスの下敷きになった。

即死、だった。

この交通事故には不明な点が数多くあり、未だに真相は不明な点が多い。

今みたいにドライヴ・レコーダーが完備されているわけでも、道路に監視カメラが設置されているような時代でもない。

「実際は、路面が凍結なんてしていなかった」とか「バスは改造されていた」はたまた「バスの運転手は、ドラッグを常用していた」云々・・・さまざまな意見が本書で書かれているが、間違いないことはCLIFF BUTTONは、この日亡くなった、ということだ。

悲嘆に暮れたバンドは、停滞する道を選ばなかった。

すぐさま代わりのベーシストJASON NEWSTEDを加入させ、なんと来日公演も実現させたのだ。

(METALLICAには喪に服す、という概念はないのか・・・)と、思わなくもないが、ここで止まらないことが亡きCLIFFの想いである、とバンドは判断したのだ。

そして、それは見事に結実し、METALLICAは更なる躍進を遂げることになる。

それ以降の歴史は、言うを待たない。

激動の坩堝の中でも、CLIFFは有頂天になって、自らを見失なうようなことはなかった。

ある時恋人が

「ロックスターになるってどういう気分?」

と、電話で聞いたことがあったという。

その時、CLIFFは

「二度とその呼び方をするな」

と、珍しく怒ったという。

偶像視を嫌う彼の、実直な人柄を偲ばせるエピソードだと思う。

最後に本書に掲載されていたLARSの言葉を載せて終わりにしたい。

「未来を考えたことなんてなかったと思う。その時のことで精一杯だった。俺が生まれたデンマークでは、アメリカ人がよく考える目標って、大きな意味を持たないんだ。

アメリカでは早い時期から目標を持てって教えられる。

絶対に賛成できないね。

俺たちは、自分たちの小さい世界の中でいつも満足していて、目隠しをしたまま進んでいたんだ」

経営者のセミナーとかでよく言われるような

「大きな目標、夢を持て」

という言葉は、LARS、ないしMETALLICAには通用しなそうだ。

そんなことよりも、自分たちがバンドを楽しめるように、一日一日を精いっぱい生きたことで、今の彼らがいる。

この瞬間を「楽しむ」。

それこそが、METALLICAをMETALLICAたらしめている要素なのかもしれない。

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?