ザブックオブマッチズ 7/16

10

ドッジ・ラムに乗り込むと、俺はキャメルに火を点けた。

ドワイトがリアンに買ったLAのロゴが刺繍された野球帽のことを考えていた。

遠い昔、俺も同じようなことをしたことがあったのを思い出したのだ。

BM牧場の由来は、この地で牧場をはじめた俺の祖父の名前であるバクスター・マクナマスのイニシャルの二文字だ。だから、祖父は息子である俺の父親にブランドンと名づけた。

そして、俺はブレット。マクナマス家の男は代々Bではじまる名前を与えられる伝統なのだ。

俺が高校生のとき、マイクという仲のよい友人がいた。彼の家族は野球ファンで、夏休みにウィスコンシン州まで長いドライブの旅をした。それに俺もいっしょに連れて行ってくれたのだ。

モンタナから、サウスダコタ州とミネソタ州を横断して、ミシガン湖に突き当たるまで二日かかった。我が家では家族旅行などしたことがなかったから、たのしかったことをよく覚えている。

記憶にある限り、幼いころから牧場の仕事を手伝っていたので、もしかしたらマイクの家族は、俺のような高校生を不憫に思って、旅行に連れ出してくれたのかもしれない。マイクは高校を出るとシカゴの大学へ進学してしまい、いまでは付き合いはない。そのため真相は不明だ。

俺は生まれてからまともに街を見たことがなかったし、道中にも都会と呼べるようなところはなくて、ただただ平べったい大地を走っていたけど、とにかく遠くに来ていることはわかった。

そして、終わりがないようなこの国の広さに感動を覚えていた。後部座席の俺とマイクを振り返っては気にかけてくれるマイクの親父さんにも、これまで出会った大人の男にはなかったやさしさを感じた。

ついに湖に面した街、ミルウォーキーに着いたときは、興奮が止まらなかった。

そこでミルウォーキー・ブルワーズ対ボルティモア・オリオールズの試合を観た。

その年、つまり一九七八年のシーズンに、ブルワーズはチームロゴを刷新して、それまでのM一文字から「ボール・イン・グラヴ」と呼ばれるイラストのようなマークに変更した。

小文字のbと小文字のmを合体させて、グラブの中にボールが入っているデザインだ。俺にとって、というか、当時の多くのひとにとって、それは先進的でクールだった。

しかも、並びはBMだ。俺はその帽子がほしくてほしくて、持たされた小遣いの大半をつかって、球場の店で購入した。

試合は何対何でどっちが勝ったのか覚えていないが、帰路にもその帽子をずっと手に持っていた。ブルーに、黄色で刺繍されたロゴが鮮やかに際立ち、はじめてのメジャーリーグの試合観戦の歓喜とあいまって、いつまでも眺めていられた。

俺はこれを、父親に贈ろうと思ったのだ。

父親は牧場での仕事中は、いつも野球帽をかぶっていたが、穀物の種会社やトラクターのディーラーや酒屋からタダでもらったものばかりで、なんの好みもなさそうに思えた。

しかし、bmのロゴが入った帽子は、ブランドン・マクナマスにぴったりだし、きっと喜んでもらえると思ったのだ。

家に帰ると、母親は俺をハグして、無事の帰宅を祝福してくれた。ところが、カウチに座る父親に、俺が帽子を渡すと、無言で受け取ったきり、それを脇に置いて、そのままだった。

この「ボール・イン・グラヴ」のロゴがいかに新しくてカッコよくてクールなのか説明しても、「そうか」とこちらにチラッと目をやるくらいであった。

「旅はどうだった」とか、「野球はおもしろかったか」、「マイクの両親はどんなひとたちだったか」などといった言葉もなかったはずだ。

以降、父親があの帽子をかぶっているところを見たことはない。捨ててしまったのか、いまでもどこかにあるのかも知らない。父親はその年のMLBシーズンが終わるころに、家族を棄てて消えてしまった。

考えてみれば、父親とは仕事を通じてしか付き合いがなかったようにも思える。

牧場の仕事に関してはすべて教えてもらった。「ワイヤーストレッチャーは草の上に寝かせるな」、「手袋はいつもトラックに置いておけ」、「ナイフは常に携行しろ」、「仔牛が死んだら、皮を剥いで親のない仔牛にかぶせろ」、「ロープで牛を捕らえるときは、輪っかをもっと大きくしろ」、「ロープは腕で回すんじゃない。肩をつかって大きく回せ」、「馬に乗せてもらっているのではない。お前がボスとして馬を操れ」、「途中で間違っていると気づいたら、はじめからやり直してみろ」などなど。

教わったことは、いまなら言える。すべて本当だった、と。

ちなみに、ブルワーズは今年、一九九三年のシーズン終了後に、ボール・イン・グラヴのロゴを廃止して、また新しいロゴを発表するという噂だ*1。

11

うちの牧場にもロゴマークはある。

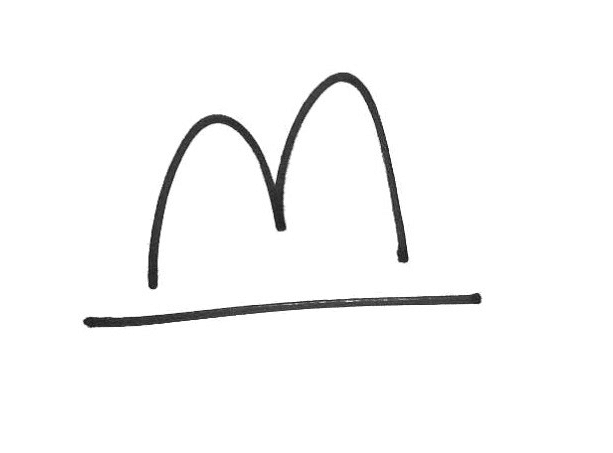

BM牧場のロゴは、長い横棒が一本に、その上にマクドナルドのようなMが乗る。すると、横に見るとBになり、通常は全体がカウボーイハットのようなかたちに見える。俺も大変気に入っている。

祖父のバクスターが考案したのか、誰かそういう才能がある人間につくってもらったのか不明だが、じいさんの代にできたマークであることは確かだ。

今日は、そのマークをこの春BM牧場に産まれてきた仔牛たちおよそ一八〇頭に焼き印をする日だ。ブランディングは牧場の年間における一大イベントでもあり、お祭りみたいなものだ。

多くの人手が必要になるので、友人たちや同業者が二〇人くらい集まって助けてくれる。何十マイルも何百マイルも、自分たちの馬をホーストレイラーに載せてピックアップトラックで牽いてやって来てくれるのだ。

州内だけでなく、ワイオミング州から来るひともいれば、ワシントン州からもいるし、カナダとの国境を越えてアルバータ州から手を貸してくれるジェイクというカウボーイもいる。

俺もできる限り彼らのブランディングのときには駆けつける。牧畜業従事者は、牧場の規模にかかわらず、こうやってお互いに助け合って、毎年なんとか乗り切っているのだ。農家とも道具や機材の貸し借りは当たり前にするし、土地に根づいて生きている者たちの、商売を超えた連帯や矜持を感じることができる。

ブランディングの日を決めて、ひと月前くらいに招待状を送り、来てくれるかどうか電話で確認する。参加者には特に報酬や謝礼はないのだ。強いて言うなら、報酬は大量の缶ビールとでかいランチだけだ。

だから、飲食物だけは充分に用意をしておかなくてはならない。今年のBM牧場には、食い物についてはトビーという助っ人がいるから、彼をその係に任じた。

遠くから来てくれたカウボーイの友人の何組かは、前日の晩に到着して、牧場の敷地にテントを張って寝た。

そのうちの年長者に声をかけた。父親の友人であったドナルドという五〇過ぎの男だ。

「ドン、今年もありがとう」

彼は俺の父親が消息を絶ってからもほぼ毎年律儀に、息子である俺のために、若い働き手を数人連れて顔を出してくれる。

「元気にしてたみたいだな、ブレット」

「あなたこそ、元気そうでよかった」

ドナルドは白くなった口髭を指で撫でて笑った。

「あのブルーハウスにでも泊まってもらえたらよかったのですが、中には床板もない状態だからどうしようもないです」

俺は闇の向こうにあるブルーハウスを指さして言った。物置にすらならない、まったく無用の長物だ。

「あいつはなにもかも放り捨てて消えちまったな」

「長いようで短い十五年でした」

「まったく、財布の中の百ドル札みたいに、つぎに覗いたときにはなくなっちまった」

ドナルドは苦笑いをして首を振った。

翌朝八時ごろから続々と長大なホーストレイラーが結集しはじめ、俺はその整理に追われた。

ダグは農家だから馬は持っていないが、家族総出で来てくれた。リアンの隣には、ドワイトの姿もあった。

「ドワイト、よく来てくれた。ブランディングははじめてだろう」

「はい、そうなんです。まったく勝手がわからないので緊張しています」

彼は白い歯を見せた。

「そのせっかくのドジャースの帽子はクルマに置いておいたほうがいい。運がよくて泥まみれ、運が悪けりゃクソまみれになる。俺のでよければ代わりになにか貸すよ」

「ありがとうございます。助かります」

彼にはカウボーイハットを貸してやろう。そのほうが気分も出るだろう。

整列したホーストレイラーから、それぞれが自分の馬を出してきて、馬具をつけて準備をはじめている。これはお祭りで、ハレの日だから、ふだんは汚れたジーンズに擦り切れたシャツにくたびれたカウボーイブーツで働くみんなも、カウボーイとしての一張羅を着込んでいる。といっても作業着であることは間違いないからタキシードを着るわけではないが、特別な日にしかかぶらないカウボーイハットに、ジーンズの上には革のチャップスだ。

主催者である俺が呼びかけるまでもなく、乗馬したカウボーイたちが牧草地へ向かう入口あたりに集まってきた。

「さぁ、ラウンドアップをはじめようか。うちのトビーが案内するよ」

まずは牛たちを遠く離れた牧草地から集めてきて、先週トビーと俺が設置した鉄の柵の中に入れる。これをラウンドアップという。元々は野生の牛を狩り集めることを指したが、いまはそんなものはそうそういないので、あくまでも牧場の敷地内での作業だ。

馬上の男たち女たちがトビーにつづいて丘の向こうへ姿を消すと、俺は残ったひとたちを鉄柵のほうへ案内した。ダグ一家もドワイトも来た。

「よく似合っているじゃないか」

俺はドワイトに貸したカウボーイハットを指さして言った。夏らしい白のストローハットで、カントリー歌手のジョージ・ストレイトのようにツバの両サイドをカクッと、しかし浅く曲げてある。

「ちょっとサイズが大きいかもしれませんが、大丈夫そうです」

「気になるなら頭にバンダナでも巻いてからかぶればOKだ」

ダグがすでに缶ビールを片手にやって来た。

「ダグ、あんたがドワイトを誘ったのか」

「いや、リアンだよ。ブランディングデートなんか、なかなか経験できるものじゃない」

「あぁ、いいアイデアだ。人手が増えて俺も助かる」

「だから俺はもうはじめさせてもらってるぜ」

ダグが手の中の缶ビールを持ち上げて示した。

「ほどほどにたのむよ。あんたにも仕事が待っている」

薪で起こした火の中に、焼き印のハンコとなる鉄の棒をくべて赤々と熱する。ブランド用が二本、先が丸いただの棒が一本ある。

だいたい体制は整ったので、噛みタバコをやって待っていると、まだ牛たちは見えないが、ウォー、ウォーという大合唱の轟きが聞こえてきた。青空の下のほうが土煙で黄色っぽく濁っている。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?