n次関数のグラフの概形

中学生では 1 次関数 や原点を通る 2 次関数のグラフを、高校生では 2 次関数を中心に、4 次関数くらいまでの関数のグラフが数学で登場します。

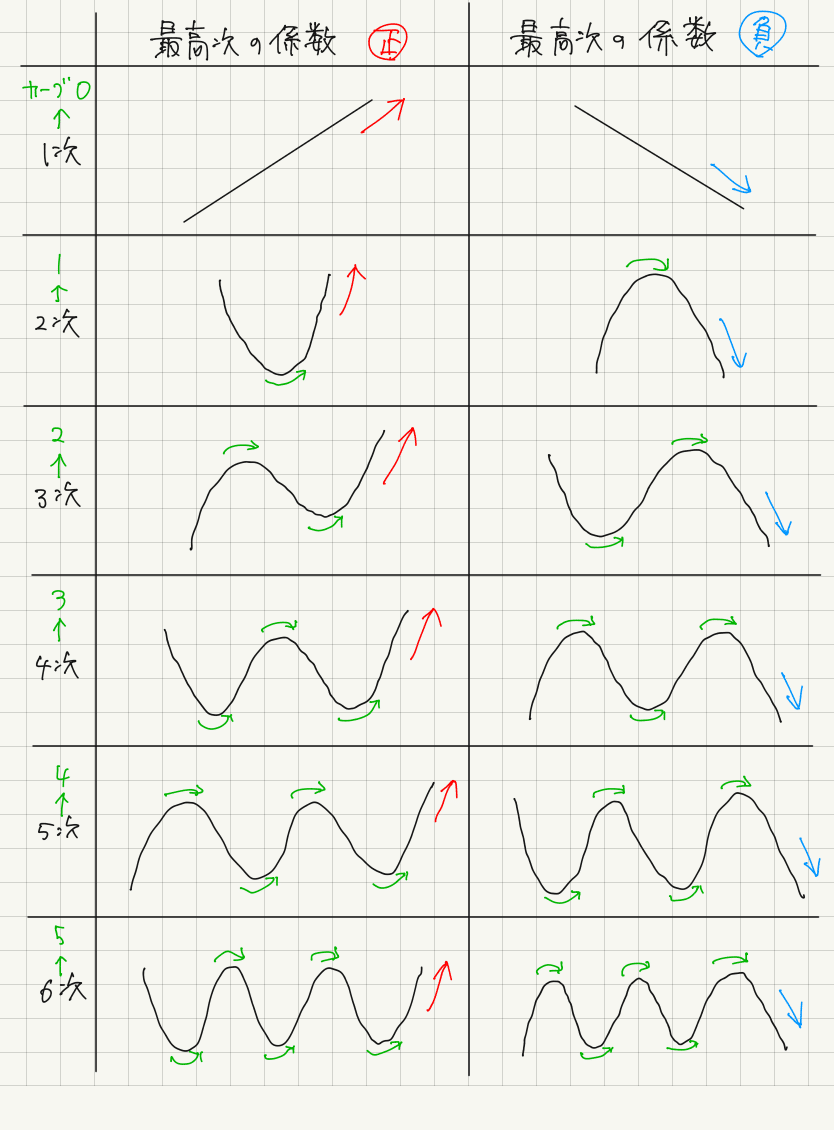

なかでも 2 次関数については詳しく学習するので、2 次関数「y = ax² + bx + c」の「a が正だったら下に凸(下に出っ張っている)、a が負だったら上に凸」というのは有名です。せっかくなので、今回はこの法則を拡張してみましょう。2 次関数だけでなく、何次関数でも使える法則にしましょう。

ここで少し、1 次関数についても思い出してみましょう。1 次関数のグラフはどういう形だったでしょうか。そうですね、真っ直ぐな直線です。どこにもカーブのない形です。そして、さっき考えた 2 次関数はカーブが 1 つある形です。詳しい証明は省きますが、基本的に、n 次関数のグラフには (n-1) 回のカーブがあります。特殊なグラフでは (n-1) 回よりも少ない回数しかカーブがないように見えるグラフもあるのですが、今回は特殊な場合については省略します。

いま分かったことを整理しましょう。n 次関数のグラフには (n-1) 回のカーブがあるということです。3 次関数には何回のカーブがあるでしょうか。そうですね、2 回です。では、100次関数だったら? 99 回です。そんな高次な関数は高校数学では登場しないので安心してください。笑

さて、いまカーブの回数が分かりました。関数のグラフのおおよその形のことを概形(がいけい)と言いますが、概形を知るためには、あと 1 つ重要なことがあります。それは最高次の項の係数です。2 次関数「y = ax² + bx + c」だったら、2 次が最高次(もっとも次数が高い)なので、その項の係数「a」が重要ということになります。この a の正負によって、グラフの形が大きく変わります。結論から言ってしまうと、最高次の係数が正なら、グラフの右手側で上っていて、最高次の係数が負なら、グラフの右手側で下っています。

文字で説明するよりも図を見てもらった方が速く理解できると思うので、下の図を見てください。ここまで説明したことをカーブの回数については緑で、グラフが上っていることを赤で、グラフが下っていることを青で書きました。何次関数でも基本的にはこうなっています。直線(= 1 次関数)や放物線(= 2 次関数)だけでなく、n 次関数一般に拡張させて覚えておきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?