天野山 金剛寺

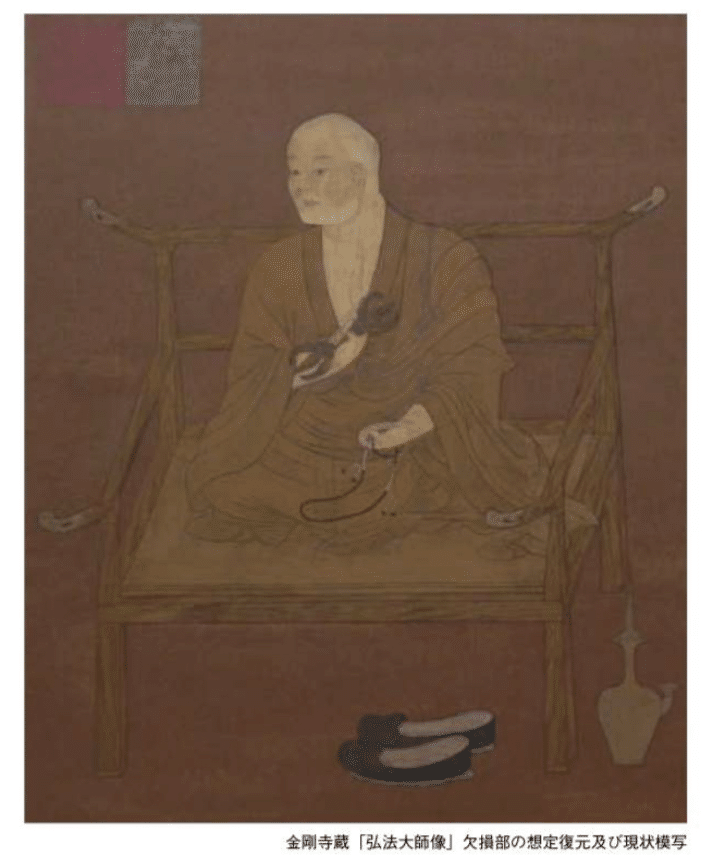

天野山 金剛寺は、奈良時代、天平年間(729~749年)に聖武天皇〔しょうむてんのう〕の命により、当時の高僧である行基によって開かれたといわれています。また、平安時代に弘法大師(空海)が修行した聖地といわれています。

平安時代の終わりに僧「阿観」が金剛寺に入り、後白河上皇とその妹「八条女院〔はちじょうにょいん〕」の庇護(ひご)を受けました。高野山より真如親王筆の弘法大師像を拝受し御影堂を建立し、法要が始められる。

弘法大師様をお祀りしてさらに女性が弘法大師様にお参りができ(当寺は女人禁制のお寺が多かった)、八条女院(はちじょうにょいん)の祈願所となったこと、そして八条女院に仕えていた2人の姉妹が阿観の弟子となり、二代続けて住職となったことから、「女人高野〔にょにんこうや〕」と呼ばれるようになりました。

平安時代初期までは、朝廷が造酒司(みきのつかさ)などの部署を持ち、内部で酒造を行っていた。

※この頃のお酒は濁り酒(どぶろく)です。

やがて官衙の衰退により技術や人員が外部に流出するようになり、民間の酒造りの中心となったのが大和や河内をはじめとする各地の大寺院であった。

この時代の醸造は、今風に云えばバイオテクノロジーの最先端であり、当時の大寺院はそれを委譲されて担っていくだけの、以下に挙げるような数々の好条件に恵まれていた。

○経済力 - 広大な荘園から納入される豊富な米や、貴族などから集まってくる潤沢な寄進によって、大きな商業資本がまだない当時においては、大寺院とは最も資本の集中する存在であった。

○労働力 - 修行僧や僧兵など、体力をもてあましている精力的な人手に事欠かなかった。

○情報力 - 大寺院では、遣隋使・遣唐使に加わった留学僧や、渡来僧などの知識人が、日本にもたらした知識をいち早く学ぶことができた。それら知識の中に酒造りに関わる農法や醸造技術が含まれていた。

○政治力 - 時の大寺院は、今日でいう治外法権が適用されるような領域であり、その特権に助けられ、市井では生育しにくい産業も朝廷から庇護された。さらに、治外法権ゆえに、一般社会ではお尋ね者となったような奇才をもった人材や、勢力争いにやぶれた権力者なども多く流れ込み(アジール)、またそうした人物たちが諸国に持つネットワークを活用し、今日でいう頭脳流入、人材流入の場ともなっていた。

この天野山金剛寺で作られていた酒こそが僧坊酒「天野酒」です。

天野酒の歴史は古く、古文書によると1234年から作られていた事が最近確認されました。これは清酒が作られていた記録としては日本最古です。

この天野酒は、戦国武将豊臣秀吉が愛した幻の名酒として知られており、織田信長や徳川家康も愉しませた酒でもあります。

戦国時代に入ると、織田信長に代表される戦国武将たちが、大寺院が持つ数々の力や利権を対抗勢力として恐れ始め、徹底的な弾圧を加えるようになったのですが、銘酒天野酒を作る金剛寺には、手を出さなかったと言われています。

江戸時代に入り、寺院での酒造りが廃れてしまうと、この酒も姿を消してしまいました。だが室町時代に記された文献をもとに平成4年(1992)、当時の製法そのままで復活させたのが「天野酒 僧房酒」です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?