草莽崛起を望まん。松陰神社 上田宮司の願い

学問とは、問いを持つこと、問いを立て、その解を見出すことと言われます。問いを立てるには内観、内省が不可欠ですが、何の刺激を受ける事なく、煩雑な毎日を過ごし足元ばかりに注意を払いながら、全体的な構造に違和感を見出したり、未来に対する疑問を見出すのはなかなかできることではありません。戦前、戦後に日本国民教育の父と言われた森信三先生はとにかくまずは多くの本を読むことの重要性を説かれました。そこに書かれてある先人の生き様や哲学、経験に触れることによって自らの人生に照らし、問いを立てるきっかけになると言われました。実践そこから始まるのだと。

私も幼い頃、父親に人生は一回、しかもぶっつけ本番で練習なしで臨むしかないが、本を読むことで何人もの人生を間接体験することができる。それが人生の糧になるはずだと教わり、読書の習慣を身につけました。それから40年余り、常に本が身近にある暮らしをしています。

ただ、書籍を読んで空想の世界に没入するよりももっと強い刺激を受けるのは、実際にその場所に足を運び、生きた人からの直接の言葉を聞かせてもらうこと。人がつい、聖地巡礼をしてしまう所以です。私は深くリスペクトした先人に触れるためにその人が生きた場所に足を運ぶようにしています。

吉田松蔭の人材育成に学ぶ

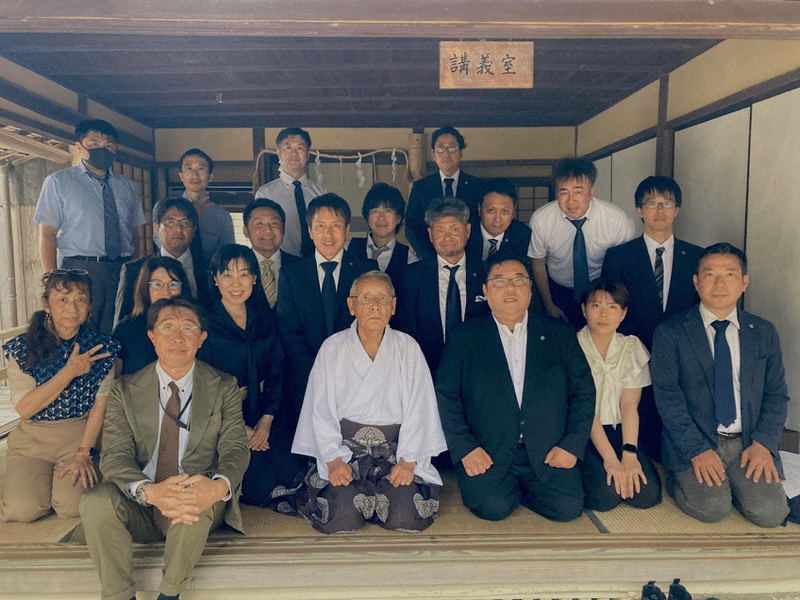

今回、私が世話人として参画している経営実践研究会の広島・萩実践視察研修に参加して、日本の歴史を大きく動かした明治維新を担った志士たちを多く輩出し、安政の大獄に連なって29歳の若さでその命を絶たれた吉田松陰先生が生まれ育った萩を訪れました。私塾を開いて、何者でもなかった片田舎の若者に孟子や伝習録に伝えられている在り方と実践を説いて、日本を動かす中心人物を数多く輩出した松下村塾、そして松陰先生を御祭神として祀られている松陰神社にて正式参拝して厳かに祝詞をあげて頂きました。その後、特別に上田宮司に「吉田松蔭の人材育成に学ぶ」とのお題目でご講話を頂くという稀有な機会に恵まれました。

上田宮司から配られたレジュメには以下の5つのタイトルが付けられており、それは私が長年、マネジメントや人材育成等、事業を経営するために学び続けてきた事柄、その中で若者達にこれだけは伝えたいと編纂してきた私塾で伝えているカリキュラムのインサイトと完全に一致しておりました。中学校しか卒業していない無学の徒ながらも私が高校を立ち上げ、教育業界に足を踏み入れたのは間違いではなかったと改めて勇気をいただけました。

吉田松陰の人材育成に学ぶ

一、優位な人材育成への明確な目的意識

一、立志の教育

一、時務を知る

一、性善説による獄中教育

一、個性教育と自立学習の教育

吉田松陰先生が松下村塾での人材育成に重点を置かれていたとされるこの5項目に対して1つずつ現在における教育に当てはめて、具体的に書き連ねたいところではありますが、それはまたの機会として、今回は上田宮司が私たちに突きつけた問いについて考えてみたいと思います。

この国への憂い

松陰神社には、全国から様々の経営者団体が訪れ、松陰先生の教えを現代に引き継ぐ上田宮司の話を聞かせてくれと集まるそうです。上述の人材育成の要諦=リーダーを育て、この国を変える事業を行う心構えと具体的なコンテンツを伝え、それを生かしてもらいたいと、これまで限りなく話し続けてきたが、その結果はどうであったか。全くこの国は変わらないどころかどんどん悪しき方向に傾いていっていると、上田宮司は嘆かれました。毎年、実践視察研修を行い、繰り返しやってくるお前らもどうせ同じだろ。そんな風な厳しい言葉に私には聞こえました。

この国の教育は一体、どうなっているのか?と上田宮司も口にされましたが、まさに日本の未来は教育にかかっているし、それは戦後、欧米式金融資本主義のパラダイムに立脚して敷かれた詰め込み式の自分の頭で考えるのではなく、教え込まれた内容の理解を考査の点数で測り、それだけで人の価値を決める教育システム自体が亡国の奴隷教育であることを鋭く指し示されたのだと感じとりました。

君ら、大丈夫か?

何の為に学ぶのか?その問いを全く持つことなく、テストでいい点数を取って、少しでも良い学校に進学して、学校のレベルに合った選択肢の中からできるだけ条件のいい会社に入社する。相対的な評価に振り回され、人を蹴落とす事が自分の利益に繋がる社会で、人として生きるにあたっての本質的なこと、愛や信頼、自己実現の先にある他者貢献等の重要さを全く学ぶことなく、問いも疑問も持つことなく従順に与えられた枠の中で生きていく。関心の対象は個人的な豊かさと快楽と安定と言った、全く奴隷と同じ思考を持った人を量産し続けてきた日本の教育に対する危惧を上田宮司は短い言葉で端的に、そして厳しく私達に投げかけられました。

そしてそれは、子供達への教育に対して嘆かれただけではなく、日本中から集まる経営者に対しての不満、もしくは憤慨では無かったか、と松蔭神社を後にしてから思いました。お前ら経営者が志も立てず、この国の未来に対して憂いを持たず、金の亡者になってしまっているのではないか?そんなことで大丈夫か?とのメッセージだったと捉えています。

共に学び、共に実践、共に狂う

上田宮司の望みはこの閉塞感に包まれたアメリカの属国として成長も発展も蓋をされてしまっている今の日本をもう一度、自主独立の誇りを持った國體へと再興することでは無かったか。松蔭先生が実践哲学を説かれた松下村塾の畳の上で草莽崛起を私達に促しているのではないか。そんな風に感じた次第です。

草莽崛起とは、元は孟子からの引用で、安政の大獄で収監される直前(安政6年)に松蔭先生が友人の北山安世に宛てて書いた書状の中で「今の幕府も諸侯も最早酔人なれば扶持の術なし。草莽崛起の人を望む外頼なし。されど本藩の恩と天朝の徳とは如何にして忘るゝに方なし。草莽崛起の力を以て、近くは本藩を維持し、遠くは天朝の中興を補佐し奉れば、匹夫の諒に負くが如くなれど、神州の大功ある人と云ふべし」と書かれたことで世に知られました。

私達の様な小さな規模でそれぞれの地域で活動する経営者が集まったところで国の体制を変えるなど、出来る訳が無いと思ってしまいがちです。しかし、既得権益を守りたい権力者が民を主体とした政治への転換をする訳が無いのも自明、古から民主化は私達の様な草莽が力を合わせて崛起するしか道は無く、それは成熟の世紀になると思われた21世紀においても同じなのだと思います。実践無くして学びに価値なし。松蔭神社で受けた薫陶を無駄にすること無く、経営者が志を立てる機会を作り、若者に人として歩むべき道を説きながら、自分自身の在り方に気を配って参ります。君たち狂いたまえ!

____________________

職人育成の高校、マイスター高等学院の全国展開を推し進めています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?