モチベとテンション

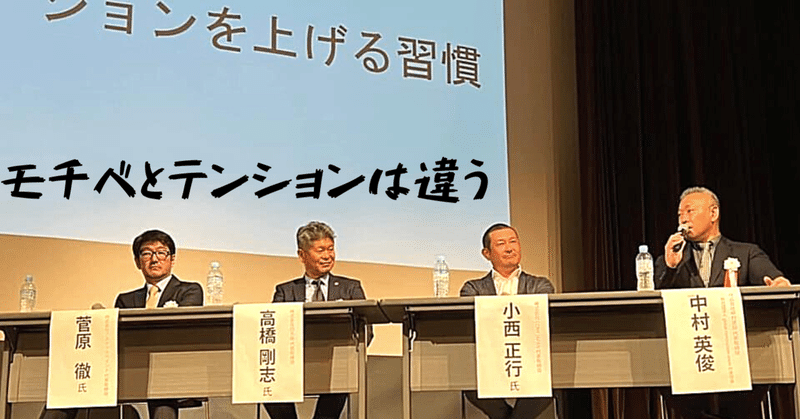

建設業界の活性化、団体としてのスケールメリットを活かしての中小事業者向けの実業支援、そして、建設業者が集まってのボランティア活動を目的として設立された共同組合的な団体、一般社団法人GCUの第二回全国大会にパネラーとして登壇しました。基調講演は今や毎日、TVでその姿を見る様になった元大阪府知事の橋下徹氏という事もあってか会場の大阪中之島中央公会堂には600名近くの多くの人が足を運ぶ大いに盛り上がるイベントになりました。

赤裸々体験は共感を生む

私が登壇したパネルディスカッションでは幾つかのテーマが用意されており、最近、増加している若手の建設業界の経営者に向けて事業のヒントになるリアルで熱いトークを期待されていた様です。先ず、お題に上がったのは「モチベーションを上げる習慣とは?」との問いで、業界内で有名な創業経営者に混じって大して事業規模を広げた訳でもない私も思いのまま、相変わらず自然体の素のままで話させて貰いました。テーマの設定が具体的だったこともあり4名のパネラーがそれぞれ持論を自由に話す展開となり、通常のパネルディスカッションとは少し違う毛色のある意味面白いセッションとなりました。オーディエンスに喜んでもらえたのかと若干の心配もありましたが、イベント終了後の懇親会では多くの人が名刺交換に来られ、口々に面白かったと言われていたので、赤裸々な体験を話したことである程度の成果、期待に応えることができたのではないかと思っています。

問い:モチベーションを高める習慣とは?

はじめに用意されていたテーマは「モチベーションを高める習慣とは?」でした。なかなか難しいテーマで、経営者が集まるイベントならば個人的なモチベーションではなく、組織のモチベーションを高める方法論をディスカッションするのが本来の意図だと感じましたが、今回の全国大会は会員企業の従業員さんを始め幅広く一般の方も参加されており、もっとパーソナルな意味合いも強いのかと思ったり、若干手探りの感じも否めませんでしたが、少しでもオーディエンスの参考になればと自分ながらの持論を展開しておきました。

モチベーションは上げるもんじゃない

モチベーションを上げるには?との問いに対して私の答えを端的に言うとモチベーションは上げるものではないと言うことです。モチベーションと言う言葉は「やる気」と言う意味合いで使われることが多いですが、一般的には物事を行う際の動機付けのことを指しています。動機はあげたり下げたりするのではなく固めるもので、あげたり燃やしたりするのはテンションです。サイモン・シネックの有名なTedトークにwhyから始めようと言うものがありますが、何のためにという目的を明確にしてから物事を始めるべきです。それが動機付けでありモチベーションの根源です。そんな観点から見れば個人でも、組織でもモチベーションは初めに固め、事あるごとに見直して動機の再設定を行うべきものだと思っています。

モチベーションとテンションの深い関係

目的を明確に持っていれば、モチベーションは固まります。ただ、残念なことに動機があれば常に行動がついてくるかというと、決してそんなわけではありません。体調が悪かったり、嫌なことがあったり、人間関係で悩んだり、様々な影響を受けて行動に対するテンションは上がったり下がったりします。私の場合、今までで1番テンションが下がったのは信じていた従業員に裏切られた時でした。一緒に働くメンバーに豊かな暮らしをしてもらいたいと必死で働いている自分のモチベーションにヒビが入る位テンションが下がりました。テンションとモチベーションは一応、別物ではありますが、相互間に深い関連があるのは言うまでもありません。テンションがマックスに盛り上がるとモチベーションは増強されますし、逆に下がり過ぎる出来事があると動機は崩壊してしまいます。

組織のコンテクストを明らかにする

そんな前提に立って、組織内でモチベーションを固めるために繰り返し動機の再設定を行っています。それは組織のコンテクスト(組織風土、文化、文脈)を明文化する事でもあり、2年前にも創業20周年を機にメンバー全員に「何のために仕事をするのか」「どんな仕事がしたいのか」「どんな環境で働きたいのか」との質問を繰り返し、現場から返ってきた言葉を集約して事業所の理念を刷新しました。現在も5年後の事業承継をにらんで新たな組織に変容するためにリーダーシップチームを中心に全メンバーから存在意義を明確にするための言葉を集め、動機を再設定を行おうとしています。向かう方向性をまめに確認することによってみんなのテンションも上がればいいなと考えています。

モチベーションの根源

私個人としてのモチベーションの根源は大工として働いていた頃の厳しい環境に対する恐れと憤りです。建設現場で働く職人は社会のインフラを守る非常に重要な役目を担っています。そして、ものづくりは非常に楽しくやりがいのある仕事で、地域の人たちの暮らしに密着し、喜ばれ頼りにされる存在です。そんな良い役割を担っている社会的にも大きな責任がある仕事にもかかわらず、何の保証もなく数カ月先までしか見通しが立たない職人の労働環境を何とかしたいと「職人の社会的地位向上」を志に掲げて創業しました。今もその動機は変わらないどころか同じ志を掲げる仲間が徐々に増えてきたことでテンションも熱く燃え上がっています。(笑)

志とソーシャルビジネス

モチベーションは初めに固めるもの、テンションは関係の質を高めることで上がるものと考えれば、組織でも個人でもアゲたり固めたりするのは同じ文脈で語っても良いのかもしれません。吉田松陰先生が「志を持って万事の源となす」と言われたとおり、まず志を掲げ、それに共感してくれる同志とともに同じ方向に向かって理想に突き進むことでモチベーションは強くなり、テンションは高いまま様々なことにチャレンジできるのではないかと思います。そして、人がモチベートされるのは決して自分のためだけではなく、世の為に人の為に何かしたいと思う時、本業で社会課題を解決する姿勢を明確に持つ企業こそモチベーションもテンションも高い組織と人になっていくのだと思います。あらゆる事業所がソーシャルシフトする時代に差し掛かってきたとつくづく感じる今日この頃です。

___________________

建設業界の喫緊の課題である職人不足を根本解決する取り組みを推し進めています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?