信頼の連鎖が世界を救う

私は伊川谷という神戸の西の果てでつむぎ建築舎という屋号で小さな工務店を営んでいます。事業所のスタッフは大工と設計士のみで、いわば全員職人の会社です。現在20期目になりますが、創業以来、営業職や現場監督などの間接職は一切置くことなく、大工や設計士がモノづくりに関わる様々な業務を幅広く受け持ち職人だけで営業を続けて来ました。これまでの20年間で多くの良い方とのご縁に恵まれ、応援して貰ってなんとか営業を続けてきました。インターネットが普及し、情報が溢れ返る今の時代は潤沢な資金を持つ大手の寡占が進むと言われています。そんな中で私達の様な職人会社が生き残ってきたのにはそれなりの理由があります。

集客こそが事業の最重要課題

どのような商売でも事業を成り立たす、売り上げを作るにはまず集客が出来なければなりません。その上で売り上げの方程式(顧客数×単価×購買頻度)を当てはめて売り上げを伸ばすのはどんな業種業態でも同じだと一般的に言われています。あらゆる事業の売り上げの根幹を支える集客が最重要とされているからこそ、宣伝広告を事業にしたメディアが大きなマーケットを維持している訳で、TVやラジオ、雑誌、YoutubeやFacebookをはじめとするSNSやGoogleもその類です。メディアが巨大な収益を上げているのは全て、事業者が集客したいと考えるからに他なりません。

知られなければ存在しないと同じ。

しかし、よく考えれば、莫大な宣伝広告費は全て間接経費として商品単価に上乗せされます。住宅業界に特化して考えれば、最も顧客接点として認知されている住宅展示場やそこにうじゃうじゃいる営業マン(大工の数より多い!)の給与も全て住宅建設の見積もりに算入されます。そこでは家を作ることが仕事ではなく、多くの新規顧客を呼び込み、契約する事が事業であり、ものづくりとはあまり関係がなくなってしまっています。モノづくりを生業にしている私としては違和感がありますが、知られていなければ存在しないのも同じなのもまた事実。私たちも創業当初は全く顧客がいなかったので、熱心に宣伝広告を行って、地域での認知を広げ、新しい見込み客と出会える機会を模索しました。

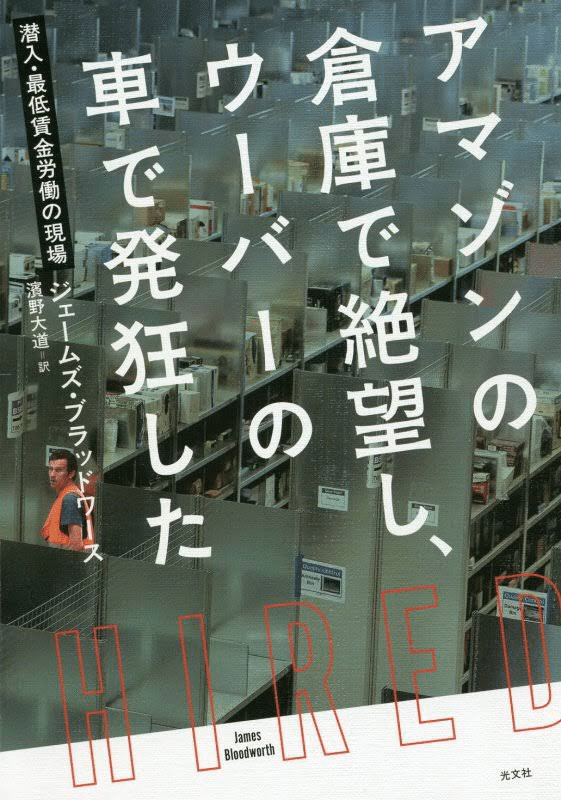

アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した

しかし、毎年、数百万円の宣伝広告費を使い続ける中で、違和感はどんどん膨らんできました。結局、大きな利益をあげるのはモノづくりの実業を行っている私たちではなく、メディアを運営している企業やインターネット上のプロモーションが得意な事業者なのだと気付いたからです。数年前に「アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した」という書籍が大きく話題になりましたが、世界中がコロナ禍に陥り、飲食店はテイクアウトと宅配中心に変わって日本でもUbereatsが広く使われるようになりました。とある飲食店経営者に聞くと、宅配サイトの利用で売り上げの30%もの手数料が取られるとの事で、その手数料を全て商品単価に上乗せするわけにもいかず、いくら売り上げを増やしても全く利益が上がらないどころか、数を捌くのに人を雇用すると逆に赤字になってしまうとのことでした。

街の本屋が消えた延長線

集客力を持っている者が世界を制覇する今のこの世の中。メディアの中心が新聞やチラシ、雑誌からインターネットに変わったのはトップ数%の金持ちに世界中の富が集まる理由の一つになっています。これでは世の中の格差は広がるばかりだし、Amazonの出現で街の本屋さんが消えてしまいましたし、Googleマップに表示されないお店は街に存在していないことになりつつあります。グローバル企業はローカルビジネスを行っているすべての事業者から利益を吸い上げます。地方、地域の空洞化、中小零細企業が持続するための適正な利益を獲得出来ない状況は今後ますます加速するのは火を見るよりも明らかで、ローカルビジネスに取り組む事業者は持続可能性を失いつつあります。これでは、地域のインフラは潰えてしまい、最終的に一部の富裕層を除いた圧倒的多数の人たちは貧困に喘ぎ、世界中が廃墟になってしまいます。

無販促でビジネスが回る社会

そんなおかしな世の中になってしまわない様にするには、宣伝広告を必要としない社会、そしてまずは地域の中小事業者が無広告で顧客を獲得出来るビジネスモデルを構築する必要があると私は考えています。京都の住宅街にある漬物店が創業から数百年も商売を続けられているように、地域に根を張り、人と人、顔が見える関係で信頼を結び、地域に必要な事業所となり、継続して購買してくれる顧客数が必要な数に達したところでそのビジネスは持続、継続が可能になります。そんな日本に古来からある地域と共生する事業モデルを多くの事業者が実現することこそ、社会が抱える課題を解決する最も大きな一歩になるのでは無いかと考えています。

信頼の連鎖が世界を救う

ちなみに、私たちは既に10年以上、一切の宣伝広告を排して無広告で事業を続けてきました。毎年、ゼロから新規顧客を集めて売り上げを作るのではなく、一度ご縁を頂いた顧客に一生お付き合い頂ける様に真摯に向き合い、誠実にアフターフォローを繰り返してきた事で、リピートとご紹介で毎年の売り上げを作り続けています。昨日も淡路島で2件の工事の相談があり足を運びましたが、両方とも業者さんのご紹介で、信頼できる先だと繋いで頂いたのが御縁です。紹介されたスタッフから転送されてきた文章を読んで、信頼の連鎖こそが私たちの事業を支えてくれているのだと改めて感じた次第です。以下はその文章の一部抜粋。

「まずは信頼できる業者さん探しから…

信頼できる業者さんは信頼できる人から!といつも考えておりまして、ホテルオー〇〇の時に知り合った〇〇さんにお願いした次第です。」

持続可能な循環型社会とは信頼資本をベースにした地域社会、コミュニティーの創造の集合体であり、そのために目先の収益だけに囚われない、本質的な価値提供で信頼の連鎖を生み出す仕組みをスモールビジネスに取り組むすべての事業者が目指さなければならないのだと思うのです。

________________

圧倒的に信頼される職人を育成しています。

自立循環型ビジネスモデルを構築しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?