ダークソウルと金枝 番外編「火の起源の神話―なぜ、岩と大樹なのか―」

古い時代

世界はまだ分かたれず、霧に覆われ

灰色の岩と大樹と、朽ちぬ古龍ばかりであった

だが、いつかはじめての火がおこり――

『ダークソウル』を考察するにあたって、たびたび考察者の頭を悩ませ、いつも立ち返って考えさせられるのは、この初代のOPに語られる”始まりの神話”です。

火に惹かれ王のソウルを見出した神々や、彼らと竜との闘い。灰の時代から火の時代という、大きな歴史の転換。そして、闇の世の予言。

この世界における”最初の火”という不可思議なモチーフを用いての、フロムソフトウェアならではのセンスが光る物語ですが、この『ダークソウル』世界の始まりの神話が、いわゆる”バナナ型神話”だという考えは考察界でまま見られる見解でしょう。

バナナ型神話

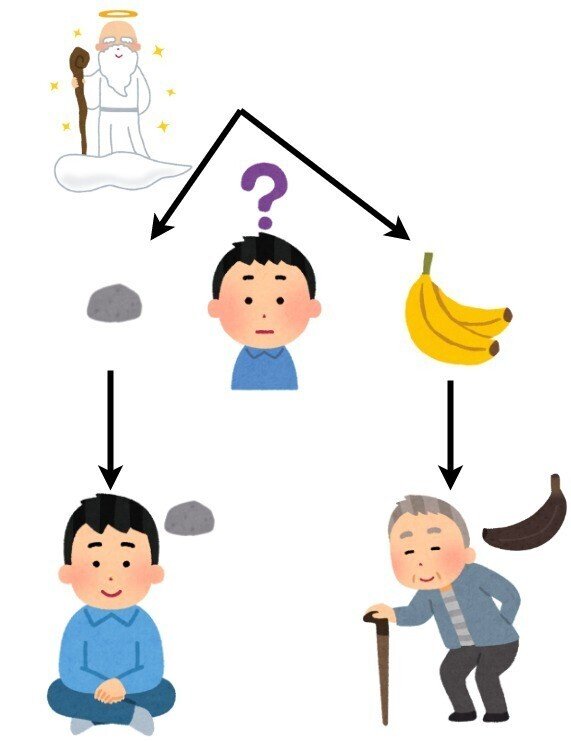

この”バナナ型神話”というものは、何を隠そう本編で解説した『金枝篇』の著者、ジェームズ・G・フレイザーの用いた神話の類型で、主に人の死や寿命の起源を説明した神話の分類です。

このWikipedia記事にある通り、この神話では神から人へ送られる二者の選択のうち、硬い不変のものと、見た目や口に良い移ろいやすいもののどちらかで、人が後者を選んだために死の運命を持つようになったと説明されます。この選択肢の不変のものと、移ろうもの。フレイザーの集めた例のうちで、多くの場合”石かバナナか”という選択肢を持つ神話が多かったために、この種の神話を”バナナ型”と呼んだそうです。

現実の神話では、これらは人が”老いる”という現象を説明するための物語であり、この種の神話では必ずバナナの側が人間たちにもたらされる。しかし、もしも人々が石を選んだ場合では、我々は不死になったのではないかとも想像されるはずである。

実在の神話の中では、「アダムとイブの知恵の木の実」「プロメテウスの分けた牛の部位」そして、日本神話における「ニニギミコトとイワナガヒメ、コノハナノサクヤビメ姉妹」の話が有名でしょう。

アダムとイブの物語では、神から禁じられた知恵の木の実を食べたがために、最初の人である彼らとその子孫である人類は、エデンを追われ限りある寿命と苦の多い人生を運命づけられました。

プロメテウスの神話は少し変則的ですが、彼の分けた牛の部位、骨に脂身を巻いたあまり食べられない部分と、肉や内臓を皮で包んで隠したもの。この骨か肉かという部位によって、人の定命の運命と、神に生贄を捧げる際に主に脂身を焼いて煙を天に昇らせる、という人と神の関係性も説明づけられています。

また、日本神話のニニギノミコトのエピソードでは、古代の頃から日本人が”擬人化”や”ラブコメ的三角関係”を重んじていたことがうかがえるでしょう。

この三つの例以外にも、リンクを貼ったWikipediaの記事には多くの神話が紹介され、この型の神話には単に人の寿命についてだけでなく、その神話文化における身近な現象の説明や、その典型的なものとして蛇の習性が紐づけられていることも珍しくありません。

プロメテウスの神話に、神に捧げる生贄の作法の由来がある事は説明しましたが、創世記のアダムとイブの神話では、人の寿命の説明と同時にイブをだました蛇が、罰によって地を這う生き物になった理由も説明されています。

他にもシュメールのギルガメシュ叙事詩では、不老不死の薬を手に入れた英雄ギルガメシュが水浴びをしている間に、蛇がそれを盗んで食べてしまいます。宮古島の神話では神が「人には変若水を、蛇には死に水を与えるように」と使いを出しますが、その使いが担いだ二つの水の桶を降ろして休んでいる間に、蛇が変若水を浴びてしまいます。

両者の神話は明らかに別々の文化圏の物語ですが、両者ともにこの不死性を蛇が盗んでしまう事によって、人に死の運命があることと蛇が脱皮を繰り返し永く生きつづけることが説明づけられています。

『ダークソウル』の神話をこのバナナ型神話の例に当てはめて考えると、グウィン達の見出した火にたとえられる”大いなるソウル”が、”バナナ”のような移ろいゆくものの象徴。誰も知らぬ小人の見出した”暗いソウル”が、この神話分類における”石”のような不変のものの象徴だと考えられます。

グウィン達神々は、このソウルによって火のような栄華を誇りますが、薪の王によって継がれなければ、その威光は絶え、彼らの名も信仰も失われていきます。対して”暗いソウル”を得た小人たちは不死となり、火のそばにある闇のように、神々の栄華の影で常に営みを続けています。

通常の神話のようにこのバナナを得た人間と、石や不死の象徴を盗んだ蛇との関係を、このまま『ダークソウル』世界の神々と不死人になぞらえて考えると、なぜ人が篝火によって輪廻を繰り返すのか、なぜそうした不死の象徴が”蛇”とされるのかという説明にもなると思います。

この銀の指輪は獲得ソウルを増やす効果だが、同種の”貪欲な金の蛇の指輪”は、人間性の値と同じく、アイテム発見力を高める効果がある。人間性のもつ渇望の力と蛇の貪欲さは、ダークソウル世界では度々比較され、同一視される。

不死人たちは、まさにこうした神話のトリックスターである蛇の役割を担っており、神々も選べたであろうはずの死なずの運命をもっています。

岩と大樹

こうした神話にもう一つ読み取ることの出来るイメージとして、多くの神話における”石とバナナ”という象徴が、岩石と植物のモチーフである事も見逃せません。

バナナ型神話の名の由来。石かバナナか、という問題はこの二つのモチーフが典型的なものだという何よりの証拠ですし、Wikipediaに載っているアイヌの物語では、神が人を作るときに”石”でつくる手はずだったものを、カワウソがその事を忘れ”木”から人をつくったことが、人間の死の運命の始まりとされます。日本神話のイワナガヒメ、コノハナノサクヤビメは、女神の姉妹という形で表現されますが、その名前が”岩”と”花”からきていることは容易に読み取れるでしょう。

岩に対し、樹木もそれなりには長命で不変のようにも思えますが、枯れたり腐り落ちてしまう花や木の実は、死にゆく生命の比喩です。しかし同時に、見た目によく口に甘いそれらは、生の喜びの象徴でもあり、創世記のアダムとイブの物語ではこの時点から人が子を産み育てるようになり、Wikipediaに載っているマレー半島のメントラ族の神話では、ストレートに人々が死がありながらも子孫をもうける、喜びの多い生の在り方を選択します。

この記事シリーズの本編でも長々と語っているとおり、『金枝篇』に例をとられる様々な神話や風習でも、生命を樹木など植物に象徴させており、その代表的なものとして、死と再生の儀式を繰り返す”森の王”の話が中心となって語られていました。

しかし『ダークソウル』世界において、神々や人が選択する”死か不死”かという二つの選択の象徴として描かれるものは、あくまで最初の火によって分かたれたソウルの別々の側面です。

”王のソウル”と”暗いソウル”は、滅びの運命を持つ神々と人の本来の姿とされる不死人とを分ける決定的な二つのもののようであり、しかしそのじつ火やソウルといった生命性の別々の側面でしかない。

これらの火という現象が見せる、生命の別々の側面。最初の火によって分かたれる以前の灰の世界から、この死と不死の選択を象徴する岩石と植物、”岩と大樹”があったという事実は、奇妙でもあります。そもそも生命が存在しなかったかのように描かれる灰の時代、すでに竜や樹木が存在していたことも疑問です。

もし、火の神話がそれら生と死の選択をする”バナナ型”神話を意識して作られたものならば、なぜこのような設定を描いたのでしょう。

一つ思いつく考え方として、これら”岩と大樹”・”死と生”を、古竜たちが分別せずに認識しているという状況です。

アイテムテキスト等に、度々”生命の超越者”だと書かれる、古の竜たち。彼らはこの世界の他の不死のように、死んで生き返ることが出来る存在というよりは、特殊な手段以外ではそもそも死ぬことがない、朽ちぬ存在だと言われます。

そのような生死という概念をそもそも持たない存在ならば、この岩と大樹というモチーフを、選ぶでもなく、欲することもなく、彼らがただ共にあったということで、何も分かたれていない灰の時代の風景を描いたのかもしれません。

他にも木でできた円盾系のアイテムテキストにも、この”岩の大樹”というキーワードは書かれている。灰の時代には岩か大樹かくらいしかなかったのに、これら両者もまた同一視されて書かれている。火の生まれる以前では、あらゆるものが分かたれていなかったようである。

『火の起源の神話』

しかし、この”岩と大樹”・岩石と植物というモチーフの、もう一つの由来と考えられる物を見つけたので、ここに紹介いたします。

それもまた……いえ、またかと思われるかもしれないのですが、例によって『金枝篇』のJ.G.フレイザーの別の著書である『火の起源の神話』(青江舜二郎=訳 ちくま学芸文庫様 2009年 参考)です。

この本は、フレイザーが調べた太平洋の島、沿岸の国々やアフリカ、それからヨーロッパ、古代ギリシャ、古代インド等々の”火の起源の神話”をとって、それらを紹介している本だと言えるでしょう。

しかし以前紹介した『金枝篇』のように、それらの事例によって著者の考える何か壮大な説や理論を述べるような本ではないようです。それにこの本に語られている神話はどれも不思議なほどに似通っていて、世界各国のユニークな”火の神話”を集めたというよりは、ある型を持つ神話を世界中に求め、その取集の記録というような印象を受ける内容です。

この本の中には、神様が火を作って人に贈ったとか、日本神話のイザナギとイザナミがカグツチを産むような、劇的なストーリーのある話もあまりなく、厳密にいえばそれらは”火の起源”の神話でさえもありません。

この本に書かれている神話の型ではほとんど全て、天か地の底の世界にあった、あるいは既に地上の誰かが持っていた火を、人や動物たちが盗み出すというストーリーになっています。

火そのものは既に誰かが所有していて、『ダークソウル』の神話のように火の誕生について語られるわけではありません。話によっては”ある動物からある動物が火を盗み出す”という筋立てであり、必ずしも人が火を得る物語というわけでもありません。そして神話というわりには、神という存在も出てこないものが大半で、素朴な昔話のような話ばかりです。

ではこの本が何故重要なのかと言えば、この”火の起源の神話”たちには、その神話を語る民族が火をどのように捉えているかという哲学が隠されていて、その隠された火の哲学が、フレイザーが『金枝篇』に込めた自身の神話の理論を、補強してくれる材料だからです。

ここにいくつか収集された神話を引用し、フレイザーがどのような理論を見出そうとしたのかを見ていきましょう。

中央オーストラリアのアランダ族には、次のような伝説がある。――アルチェリンガと呼ばれている遠い昔のある時代に、アルンガ族すなわちエウロ・トーテム族の一人の男が巨大なエウロを殺そうと、東に向かった。その動物は身体の中に火を持っていた。男は二つの大きなチュリンガ、つまり神聖な枝と石をもっていて、そこで火をおこそうとしたが、うまくいかなかった。彼はエウロが西の方に行ったのを追いかけ、どうにかして殺そうとした。男もエウロもいつでも、少し離れたところで野宿した。ある晩、男が目をさまし、エウロの近くで火が燃えているのをみつけた。男はすぐさまそこに近よって火をとり、持っていたエウロの肉を料理して食べた。エウロは逃げて、東のもとの道の方に引き返した。男はまた火をおこそうとしたができないので、その動物を追いかけ、とうとうどちらもはじめの出発点に戻ってしまった。そこでやっと男は、チュリンガで、巨大なエウロを殺すことができた。男はエウロの身体をよく調べて、どうやって火を作ったのか、またどこからそれが出てきたのか知ろうとした。男は、エウロの性器をとりだした。それは非常に長かったが、切り開いてみると、そこにまっかな火があった。男は火をとりだして、持っていたエウロを料理した。長い間、男は巨大なエウロを食べて暮らしていたが、その身体からひきだした火が消えた時は、いつでも、次の歌を歌いながら火を起こすとうまくいった。

ウルプマララ カイティ

アルクナ ムンガ

イルパウ ウィタ ウィタ

この”エウロ”なる動物は、どうにも調べても分かりませんでした。しかし、彼自身のトーテムであるこの神聖な動物を殺すことが、男が火を手にれるカギだというのは、興味深い話です。

グラオ・パラ州にある北東ブラジルのインディアン、テンベ族によると、昔はハゲタカの王が火を持っていた。だからテンベ族は肉を食べようと思う時は陽にさらさなければならなかった。そこで彼らはハゲタカから火を盗むことに決めた。そのためにまず、バク(獏)を殺して捨てておいた。三日後に、それは腐ってうじ虫がいっぱいにたかった。ハゲタカの王は一族をひきつれてやって来た。彼らは羽根の装束を脱ぎすて、人間の姿になった。彼らは燃え木をあつめてきて大きな火を燃やした。それからうじ虫を集め、葉にくるんで焼いた。待ち伏せしていたテンベ族は襲い掛かった。しかし、ハゲタカたちは飛び上がり、火を安全なところへ持って行った。インディアンは三日間全力を尽くしたがだめだった。そこで彼らは腐肉のそばに狩り小屋、つまり、隠れ場所をつくり、一人の老まじない師をその中に隠した。ハゲタカはまたやって来て、隠れ場の近くで火をつけた。”よし、今だ”、老まじない師はつぶやいた。”すばやくとびついて火を手に入れてやろう”。ハゲタカたちが彼らの羽根のきものを傍らにおき、うじ虫を焼きはじめた時、彼は飛びかかった。ハゲタカたちは羽根の所へかけつけた。そのすきにまじない師は燃え木をひったくった。ハゲタカたちは残った火をかき集めて飛び去った。老人は火をすべて木の中に入れた。だから今でも、インディアンたちは摩擦によってそこから火を引き出すのである。

この物語では、”ハゲタカ”とういのが人間なのか、動物の”ハゲタカ”そのものなのか非常に曖昧です。ハゲタカをトーテムとするほかの一族から火をとった物語とも、物語の一部分でハゲタカを擬人化させて描いてるようにもとれます。

今回の話とはあまり関係ありませんが、これらトーテムである聖なる動物とそれを崇める人間が同一視される、という世界観は『金枝篇』にも通じる考え方です。

北ブラジルのもう一つの種族、タウリパング・インディアンによると、昔、一般の人間には火がなかったころ、ペレノサモという老女が住んでいた。彼女は身体の中に火を持ち、キャッサバの菓子を焼きたい時、火をおこした。だが、他の人はキャッサバの菓子を陽にさらして焼かねばならなかった。ある日、一人の少女が老女が身体から火を作るのを見た。そのことを彼女は人々に告げた。そこで、人々は老女の所に行き、火をくれと頼んだ。だが老女はそんなものはないとことわった。そこで彼らは老女を捕らえ、腕と足をくくりつけた。それからたくさんの燃料を集めて老女をそれに向かわせ、彼らの手で火が出るまで老女の身体をしめつけた。だが、火はワトという石に変わってしまった。だから、石を打ち合わすと火が出るのである。

この物語では、キャッサバを原料とするお菓子=タピオカに、古くから人々が異様な執着を見せていたことをうかがわせる記述がみられます。少女の嫉妬から拡散された老女の秘密がバズり、炎上させようと人々が燃料をもちよる様は、現代にも通じうる人間性の闇の部分です。

さて、いつも以上に長々とした引用で申し訳ないのですが、この書から誤りなく記述を抜き出そうとすると、どうしてもこのようになってしまう事をご理解ください。

この三つの物語を引用した理由は、読んでいてなんとなくわかると思いますが、つまり、古来から火をおこす道具としてこれら物語が説明する”石と木”というものは、非常に重要な存在です。

一つ目の物語では、チュリンガと呼ばれる枝と石に、神聖なエウロの火の力が宿ります。二つ目の物語では、まじない師がハゲタカから盗んだ火を、木の中に隠したために、そこから火が出ると説明されます。三つ目の物語では、老女から絞り出された火そのものが、ワトというある種の石になってしまいます。

ご存じの通り、マッチやライターのない過去の時代において、火をおこす場合には木をこすり合わせ摩擦熱を得るか、石を打ちあわせ火花をだします。これらの物語は、なぜ火の力がそれら木と石に宿っているのかを説明づける神話であり、同時にそれらの知恵を伝えるための教科書です。

一見してナンセンスなような、自らのトーテムを殺す男の物語などは、まず通常、枝と石では火をつけることが出来ません。その次の場面では、一度火に触れ他のエウロの肉を食べてもう一度試しますが、それでも男は火をおこすことが出来ませんでした。

結果として、聖なるエウロの個体をその枝と石によって殺し、その性器から火をとりだすことに成功すると、男はようやく火をおこすことが出来ます。これらは、全くフラットな状態、似た条件を用意した状態、条件をすべてそろえた状態で、最後でのみ火をつけることが出来るという事を説明した、論理的な組み立てがなされた神話です。

もちろん、現代の科学的な知見からみて、これらは完全な間違いです。しかし、聖なるエウロの生命を司る部分から、神聖なエネルギーである火が得られるという世界観は、この物語を語る民族の中ではっきりとした体系を持って説明されており、それらはその系の中で矛盾なく、論理立てて整理されているのです。

『ダークソウル』世界の呪術師たちが、各々の火の哲学を持って自らの”呪術の火”を育てていくように、それぞれの神話にはそれぞれの世界観があり、その理論はそれぞれの文化のなかで成熟していきます。

そうした人々の語る神話の理論が、またある程度の普遍性、他の文化からも理解可能な部分を持つ場合、そこには科学的な法則か、あるいは人類一般に言える認識の性質、つまり”人間性”というものがあるはずです。

火と人間性

フレイザーがこれら”火の起源の神話”に見出したそれらは、先にも説明したように、火の力というものがそれらを生み出す石や木に宿っていること。これら火の力は、また女性がそれを持っていたり、性器から見出され、木の棒を他の木の窪みや割れ目に挿して摩擦させる手段から、生命の生殖の力とも同一視されたこと。そして、それ以前には陽に当てて調理を行っていたと説明されることから、さらにそれらが太陽の力とも同一と考えられたということ、等です。

さらに言い添えるのなら、それら太陽のような”天からもたらされる火の力”というイメージは、自然偶発的に観測される発火現象の一つとして、木に落ちる落雷と紐づけられたのではないかと、フレイザーは考えていたようです。

乾燥した地域では、偶然倒れた木の幹の摩擦などによって森林火災が発生することも考えられなくはないが、多くの場合、落雷が人の観測する自然発火の最も多い原因と考えられる。以前のこの記事シリーズにも説明したように、また雷は植物の発育とも関連して考えられた。

これら火の利用は、人類がアフリカから出発してオセアニアやアメリカ大陸にまで及んだ事、そこにたどり着くまでの道具を作ったり、エネルギーとなる食料を加工した手段を考えれば、これら神話が出来るはるか以前から存在していたことは明らかです。

つまりこれらの神話は、既に火を手に入れていたそれぞれの民族が、自らが火というものを手に入れる以前の事を想像して考えた、つまり、自分たちが火をいつの間にか手に入れていたという気づきを得て作り上げた、いわば、”火の再発見の神話”です。

人々はいつの間にか自分たちがそうした自然から、温かさや光のエネルギーを得ていたことに気づき、それらを太陽や雷、生命の生殖の力とも関連しているものと考え、身近な”石と木”に宿っていることを知恵として語り継いできました。

そのような関連性の推察や共感の能力は、科学的には否定されながらも、この通り広く世界中の人類に見られるように、人間の認識力の性質=”人間性”によって規定される、主観的な力学法則です。近世から現代にいたり、様々な記録による比較や民族・宗教同士の折衝など、客観的な立場によって批判されるまで、疑問にさえ思われなかった確固たる世界観なのです。

そうした”神話の理論”を通してみるに、この『ダークソウル』の”始まりの神話”は、実に示唆に富んでいることがわかるでしょう。

最初の火とよばれる、自然的力の精髄が見いだされると、生と死、熱と冷たさ、光と闇など、様々な可能性が現れます。

そうした力の明るい側面、移ろいやすい”バナナ”を選んだ神々には、生の華やかさ、生を謳歌する恵みがもたらされますが、同時に死の運命と、薪として焼かれる、生贄へのさだめをももたらします。

一方で、その力の影の側面、味気なく見目もよくない”石”を選び取った不死人たちには永い時とともに、食や排泄、生殖能力さえ失われてもなお死ねず、萎びた体のまま火のそばで蘇り続けねばならない、呪われた生をももたらしました。

しかし翻って考えてみると、それら自然の力さえ超越した竜たちは、それ以前から存在してはいる、”死や生”の象徴”石と木”のどちらにも魅入られず、ただ座してそれらのそばにあり続けました。

そのようにして竜たちが守り続けた、涅槃のように静寂な、完璧な世界にも思える、灰の時代。

しかし、竜たちが難く手を触れなかった岩と大樹や、彼らの持つ嵐の力には、天からもたらされ、それらの中に秘していた雷や火の力が眠っています。

そうした中でいつか火が生じることは、竜たちさえさらに超えた大いなる運命の定めるところであり、火の後に闇が訪れ、さらに遠くまた新たな火が訪れることも、この世界の逃れえぬ熱力学の法則なのです。

彼女たちもまた、火に魅入られぬように自らの目を塞ぎ、そのそばにあり続けた存在である。

シリーズも完結し、もう十年も以前に創作されたこの物語ですが、フロムソフトウェアの描いたこの”始まりの神話”には、既に『ダークソウル』の哲学が過不足もなく、完璧に配されていたことがわかるでしょう。

2022/01/20

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?