静大生錦絵深読 2020(4)喰違

4枚目は所蔵していないので、東京都立図書館所蔵画像へのリンクです。

基本情報

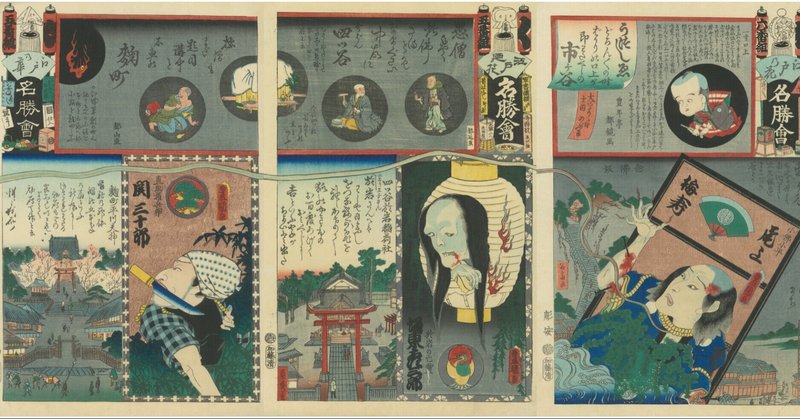

画題:江戸廼花 名勝会 ま 五番組

絵師: ②河鍋暁斎 ③歌川広重(3世) ④歌川豊国(3世)

版元:加藤清

改印:亥十一改(文久3年11月)

翻刻

【①上左】

江戸廼花 名勝会

ま 五番組

「三色ぼたん餅」「御休所いせ卯」「伊吹艾」

【②上右】

はておそろしきお岩かじうねん也することなすことみんな喰違

狂齋

【③下右】

赤坂喰違の土橋

広重筆

【④下左】

片岡仁左衛門 民谷伊右衛門

片田彫長 豊国画

解説

詳細情報は、以下のリンク先を参考にした。

注釈

【①上左】

*「名勝会」という題字を囲むように冠木門が描かれている。これは右下にあるように、当時の喰違門を連想させる物らしい。

三色ぼたん餅

麹町の解説にあるように「おてつ牡丹餅」が有名だが、この辺りにも別にあったということか、同じものを指しているのか。

御休所いせ卯

茶店の名前らしいが未詳。堀端に在ったか。

伊吹艾

江戸の艾屋については、『買物独案内』下巻462丁裏(NDL253コマ)から470丁表(261コマ)にかけて、宣伝文句や品目まで、多くの店が詳しい記事を掲載している。これは熾烈な本家争いを背景にしているらしく、伊吹艾釜屋だけでも数件に及ぶ。このうち、喰違門に近いのは、466丁表「麹町七丁目釜屋傳右衛門」(257コマ)。以下に口上文を挙げておく(適宜句読点を付す)。

私方艾之儀、外々艾と違ひ、製法格別に念を入候。卸売一切不仕、乍憚御歴々様方ニても御用ひニ相成候、陣製釜屋艾元祖二御座候。御用之節は屋根に差出置候釜御目印ニ御求め可被下候。

*なお、最も記事分量の多い小網町三丁目の釜屋治左衛門(254コマ)が、現在の釜屋もぐさ本舗の先祖に当たる由。この記事中にも類似店に対する注意喚起が記されている。

*右下に大根のようなもの、下に木の実のような赤い物が見えるが未詳。

【②上右】

はておそろしきお岩かじうねん也することなすことみんな喰違

*ふすま越しのお岩の顔、地蔵、唐茄子(かぼちゃ)畑。

歌舞伎『東海道四谷怪談』後日二番目中幕「夢の場」の舞台、屋台や門に唐茄子がまといついている。続く「蛇山庵室の場」では、赤子が地蔵に変わる演出がある。

*この絵から左下に向かってネズミの群が描かれるのは、お岩が子年であることによる。主に「蛇山庵室の場」を意識しているが、『四谷雑談』以来定番になっている。

*「じうねん」は「しうねん(執念)」の誤刻? 「はておそろしき」も「蛇山庵室の場」にある伊右衛門の台詞だが、上演によって「執念なり」と結ぶものがあった可能性もある。

*絵師は河鍋暁斎。

【③下右】

赤坂喰違の土橋

右奥に見える質素な冠木門が喰違門。手前の坂が「土橋」。現在の千代田区紀尾井町のうち。

・この絵と一致する広重の絵は未確認だが、「新江戸散歩 江戸城外濠を歩く =喰違見附跡~清水谷公園=」と言うブログ記事で紹介されている広重の「喰違ひ橋」が、角度違いだが似ている。

・『府内備考』巻三「喰違門」の項に

「清水坂より紀州御中屋敷へゆく喰違土手の前なれはかく名付しならん……万治二年所々御門御造営の時喰違御門は長谷川久三郎日根半助を奉行に命せられしよし万治年録に載たれは古くは外々御門とひとしき造りなりしならん今は仮そめの冠木門となれり或は喰違土橋とも称す」とあり。

・「喰違見附跡(東京とりっぷ)」が詳しい。

・「くずし字見ながら歴史散歩」と言うブログに、広重の『絵本江戸土産』と現在の風景写真を載せた解説がある。「絵本江戸土産(広重)第8編15 喰違外」「絵本江戸土産(広重)第9編13 喰違外赤坂遠景」。

・なお、『絵本江戸土産』は国会図書館デジタルで閲覧可能。

*絵師は歌川広重。二代目。

【④下左】

片岡仁左衛門 民谷伊右衛門

片岡仁左衛門は、当時八代目。定紋は「七つ割丸に二引」、替え紋は「追っかけ五枚銀杏」。額縁の銀杏文様はこれによるか。

文久3年正月興行の舞台で倒れ、2月26日に歿しているので、この錦絵刊行時は既に故人。伝記は伊原敏郎『近世日本演劇史』(早稲田大学出版部 大正2)に詳しい。

八代目仁左衛門は、文久元(1861)年、江戸中村座『東海道四谷怪談』で伊右衛門を演じている(『続続歌舞妓年代記』巻一ほか)。

*参考:太田記念美術館「江戸の悪」展(2015年6月)。

*絵師は三代目歌川豊国(国貞。前年に歿している)。

*彫り師は片田彫長。

アンケートを用意しています。ご協力をお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?