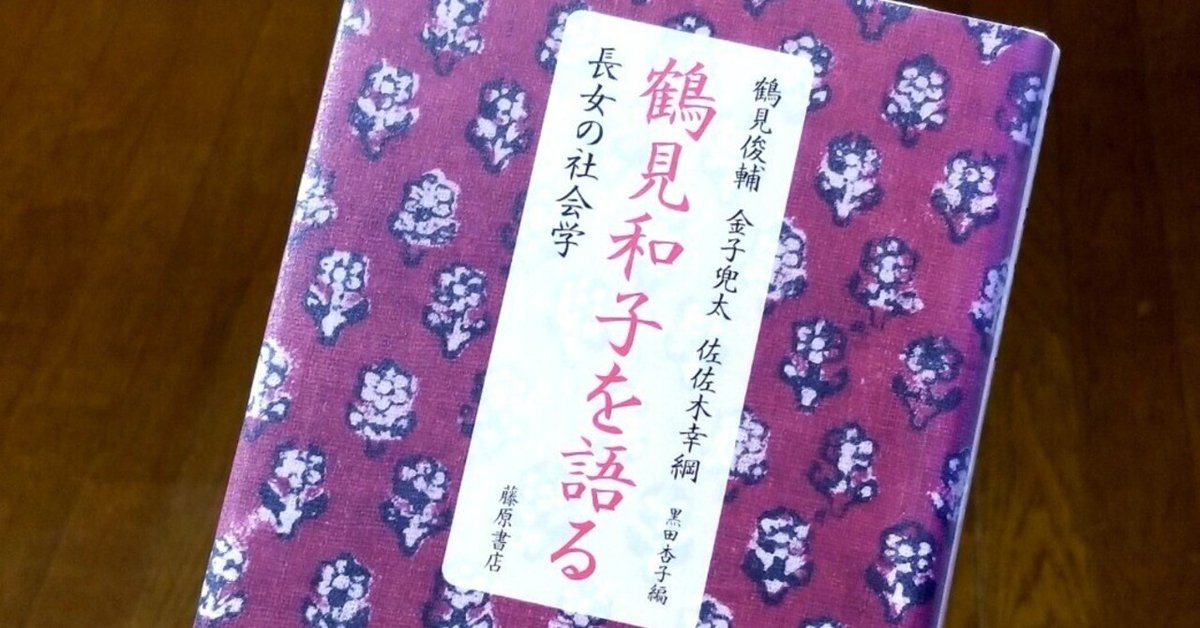

shiomemo837「鶴見和子を語る~長女の社会学」

『内発的発展論』『南方熊楠』などで知られる社会学者・鶴見和子さん。没後、弟の鶴見俊輔さん、俳人の金子兜児さん、歌人の佐佐木幸綱さんによる座談会に、鶴見和子さんの晩年の短歌が各頁の一首、添えられた本(2008)のつくりに驚き。『鶴見和子曼荼羅』(全9巻)は今後、読んでいきたい本なのですが、本書を手に取り、鶴見さんの病に倒れてのちの短歌に大変ひかれました。版元の藤原書店のHPに鶴見俊輔さんのすばらしいことばが載っていたので自分用に残します。

鶴見和子自身の一生を見ると、それは80年に近い前半生と、10年を越える後半生に分かれると思います。前の80年は世のしきたりにしたがって努力する道すじで、後の10年は長い前半生の実績、蓄積から養分を汲み取って表現する活動でした。こういう生涯の形はめずらしいと私は思います。

脳出血で倒れてからの11年、姉の暮らしは和歌中心になりました。そして、噴きだしてきた歌によって、これまでの自分の学問が再編成されていきました。彼女の社会学もそうですし、水俣の経験もそうです。彼女の『詩学』が、彼女の学問を引っ張っていく力になったのです。こうしたことは、日本の学問の歴史にはめずらしい、また日本を超えて、学問の世界全般においても、めずらしいことではないかと思います。(鶴見俊輔)

https://www.fujiwara-shoten.co.jp/authors/tsurumikazuko/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?