稚内と樺太をつなぐ:航路と鉄道

(稚内北星学園大学の授業で、学生が書いた記事)

日露戦争終結後の1905年(明治38年)から太平洋戦争が終わった1945年(昭和20年)までの40年間、樺太の北緯50度以南、「南樺太」は、日本領土となりました。北海道の最北、稚内は、樺太への玄関口としての役割が期待されました。本州ー北海道ー樺太を結ぶ、交通の大動脈が、樺太の発展やその資源の本土での利用に欠かせないものとなります。かつて、樺太への玄関口となった、稚内に暮らす、稚内北星学園大学の学生が、北海道・稚内から樺太に至る海上交通・鉄道の歴史を探ります。

小樽ー稚内間の鉄道の歴史

19世紀後半、北海道が開拓され始めました。札幌から約30キロ離れた幌内というところから札幌経由で港のあった小樽までの間を岩見沢経由で1882年に北海道で初の鉄道として開通しました。幌内には炭鉱があり、そこからとれる石炭を輸送するための手段としてできたといわれています。そのあと1892年、岩見沢ー空知大間、1898年、空知大-旭川、旭川ー永山間が開通し、1903年には旭川ー名寄間、1922年には旭川ー稚内間が浜頓別経由で開通しました。宗谷線は、現在の宗谷本線とは異なり、現在の中頓別、浜頓別、猿払と日本海岸の町村を通って稚内に向かうルートでした。幌延を通る現在のルートが開通したあとは、北見線、さらに天北線と名前を変えています(1989年に廃止)。

(稚内と樺太の鉄道について/稚内市樺太記念館の展示より)

稚内と樺太をつなぐ2つの航路

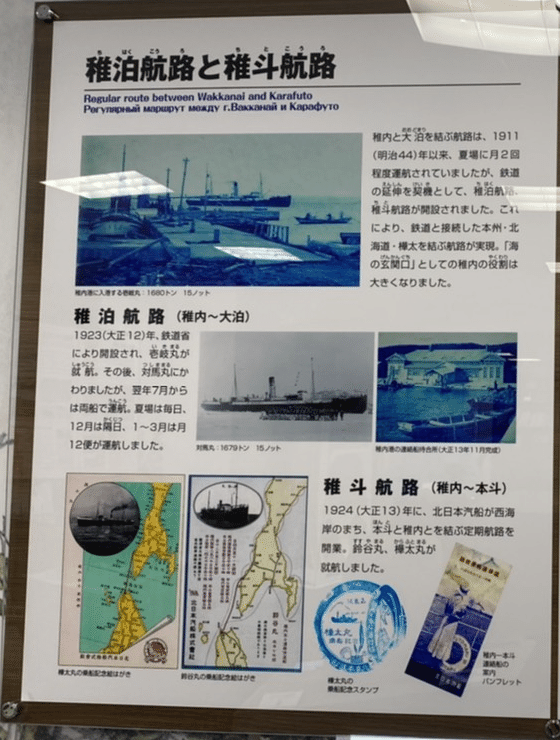

1904年に起こった日露戦争の末、1905年9月5日ポーツマス条約の締結により北緯50度以南が日本の領土となりました。樺太ではサケ・マス・ニシンなどの漁業、安価で良質のトドマツを中心に林業、そして製紙業などが盛んに行われました。そうした資源を稚内に、そこから小樽、本州に運搬、運送するという流れでした。そのとき、稚内から樺太へ渡るために船舶という手段をとっていました。稚内から樺太に渡るための航路は2つあり、1923年に国の鉄道省により稚内と樺太の東側海岸の街である大泊を結ぶ稚泊航路が開設されました。夏場は毎日運航され、12月は隔日、1〜3月は月に12便運航していました。1日に1500人、貨物1057トンを輸送できるということで、「海の動脈」と言われていました。また、1924年、稚内と樺太の西側海岸の街である本斗を結ぶ稚斗航路が私企業である北日本汽船により開設されました。冬になると流氷が西、東側海岸を覆うため、普通の船舶では運航ができません。ですが、二つの航路を運航する船舶は砕氷船と言われており、流氷を砕きながら運航することができるため冬でも運航が可能なのです。

(稚泊航路と稚斗航路/稚内市樺太記念館の展示より)

まとめ

北海道の鉄道の歴史を調べてみて思ったことは、北海道の開拓初期のころ中心となっていたところが小樽だったということです。函館から順々に下から開拓をしていくのかと思っていましたが、小樽から東西南北と開拓が進んでいき札幌に北海道庁を置き、中心部を札幌とし小樽を港町の位置にしていました。そこから鉄道は、東は根室、南は函館と北は稚内まで延びていきそれぞれ開拓が進みました。北稚内からさらに北にある樺太を開拓することになると、人口は30万人にまで上り林業や製紙業で盛んでした。第二次世界大戦の後樺太はロシアの領土となり今も20万人の都市があるらしいので、サハリンと友好関係を築きつつ、稚内ももう少し漁業で盛んになって欲しいと思います。

(和嶋 / 2021年8月)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?