データを確実に届けるその仕組み:イーサネットフレーム

「LANを流れるデータって、どんな構造をしてるんだろう?」

こんにちは!有線LANの標準規格「イーサネット」について、シリーズでご紹介しております!

前回は、半二重通信と全二重通信の違いについてお話ししました。半二重通信は、トランシーバのように、受信と送信を同時に行わない仕組みでしたね。他方、全二重通信は、電話のように受信と送信が同時にできる仕組みでした。現代の高速通信では、全二重通信が必須です。

さて、今回から、いよいよ物理層の世界から、データリンク層の世界に移ってまいります!

物理層(第1層)が物理的なネットワークを作り出すものとすれば、データリンク層(第2層)は、論理的なネットワークを作るものです。物理的な配線を流れるデータをどう制御するか?ということですね!

今回は、その配線を流れるデータの構造であるイーサネットフレーム(MACフレーム)についてお話しします。

では、いってみよう!

イーサネットフレームとは

イーサネットフレームは、端末間のデータ伝送における基本単位です。1985年にIEEE802.3として標準化されました。

送信するデータを細切れにして、小包(フレーム)にして送るイメージです。

なお、この「データの小包」については、文脈やOSIの階層などにより、「パケット」「セグメント」などいろんな呼び方をされるわけですが、このデータリンク層では、基本的に「フレーム」と呼びます。慣れないと混乱しますよね…。

さて、このイーサネットフレームの役割は、送信データに必要な制御情報を付加し、正確に情報を伝達することにあります。

では、どういう構造をしているのでしょうか?

フレームの構造

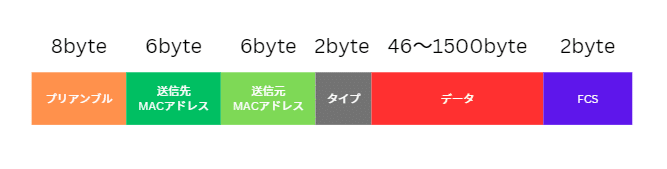

イーサネットフレームは、いくつかの重要な要素から成り立っています。

プリアンブル

MACアドレス

タイプ

データ

FCS

プリアンブル~タイプが「ヘッダ」で、FCSが「トレーラ」という扱いです。データの前後に制御情報がくっついるのが分かります。

見慣れない言葉も含まれていいますね…。では、個別に解説しましょう!

1.プリアンブル

プリアンブル(Preamble)とは、「前文」のことです。覚書などの冒頭に、この覚書を取り交わす背景などが書かれたりします。その「前文」と同じように、フレームの先頭に置かれます。

8バイトの特定のビットパターンでできています。イーサネットフレームが開始することを示します。受信端末は、これを受信して「お、イーサネットフレームが届き始めたんだな!」と判断します。

2.送信先・送信元MACアドレス

送信先および送信元のMACアドレスは、それぞれ6バイトで構成されています。データの送信先と送信元を特定する「住所」ですね!ネットワーク内の各デバイスに割り当てられている一意の識別子です。

3.タイプ

タイプは2バイトで、フレームに含まれるデータのプロトコルタイプを示します。データのプロトコルですから、ネットワーク層(第3層)のプロトコルですよ。

IPV4なら、そのコードは「0x0800」となります。なお、「0x」は16進数を示して、残りの4ケタは16進数です。

4.データ

データは、46から1500バイトの間の変動するサイズを持ちます。これは、フレーム内で実際に伝送される情報(ペイロード)です。メッセージの本体ですね。

MTU(Maximum Transmission Unit)は、イーサネットフレームにおいて一度に送信できるデータの最大サイズを指します。MTUのサイズはネットワークの効率性とパフォーマンスに大きく影響します。

というのも、サイズが大きいほど、1フレームあたりの情報量が増え、オーバーヘッドが減少しますが、一方でエラーの影響を受けやすくなります。

5.FCS(Frame Check Sequence)

FCSはフレームの最後に位置する4バイトのフィールドで、誤り検出用の誤り訂正符号です。これにより、データが途中で損傷を受けた場合に、受信側がエラーを検出し、必要に応じて再送要求を行うことができます。FCSはネットワークの信頼性を高めるための重要な要素です。

はい、本日はここまで!今回はイーサネットフレームについてお話ししました。データを確実に転送するため、データ本体だけでなく、制御情報が付加されるのですね!

次回は、データリンク層の機器の話に入りましょう!

では!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?