骨格標本の作り方1 標本の計測

山で動物の死骸に出会った。

そんな時は,ぜひ骨格標本に。

そのために,いつでもポリ袋を持っていると便利。

メメントモリ。

死。

汚れやけがれ、避けるものとしがちだけど、身近に感じておくことって大切だと思う。

死を身近に感じられる遊び、趣味。

骨格標本

骨格標本づくりのノウハウまとめのnoteです。

1.標本の計測

標本にしてしまったら、もとの大きさはわからなくなる。

身体の大きさを測れる状態の標本の場合、まず計測する。

使う道具:

・ものさし

・巻尺(大型用)

・コンパス

・ノギス

計測量:

(a)全長:

平らな板の上に背中をつけて、体をのばし、鼻の先から尾の先までをはかる。

尾の先の毛は、計上しない。

体をのばしながら、鼻先と、尾の先にピンを立てて、その間の距離をはかる方法も。誤差が少なくなる。

(b)尾長:

腹を下にして、尾を持ち上げながら、ものさしの片端を尾の先から根元の方へずらしてゆくと、尾の根元でとまる。

この時の長さをものさしで測る。

この場合も、尾の先の毛の長さは入れない。

(c)頭胴長:

全長から、尾長を引いた長さ。

(d)後足長:

かかとから、いちばん長い指の先までを測る(爪は除く)。

爪を入れて測った方がいいこともあるので、両方測っておいた方がいい。

爪の長さが入っているかどうかは、記録しておく。

(e)耳長:

耳の切れこみから耳の先まで。

毛の長さは入れない。

コンパスを使うと便利。

上の5つの他に,食虫類(モグラなどの仲間)では,前足の大きさを測る。

(f)前足(長さ×巾):

手のひらの後端から、いちばん長い指の先(爪を除く)までが長さ。巾は、手のひらのいちばん巾の広い所を測る。

コウモリ類では、さらに次の3ヶ所を測る。

(g)前腕長:

ヒトのひじから手くびにあたる所まで。

(h)脛長:

ひざからかかとまで。

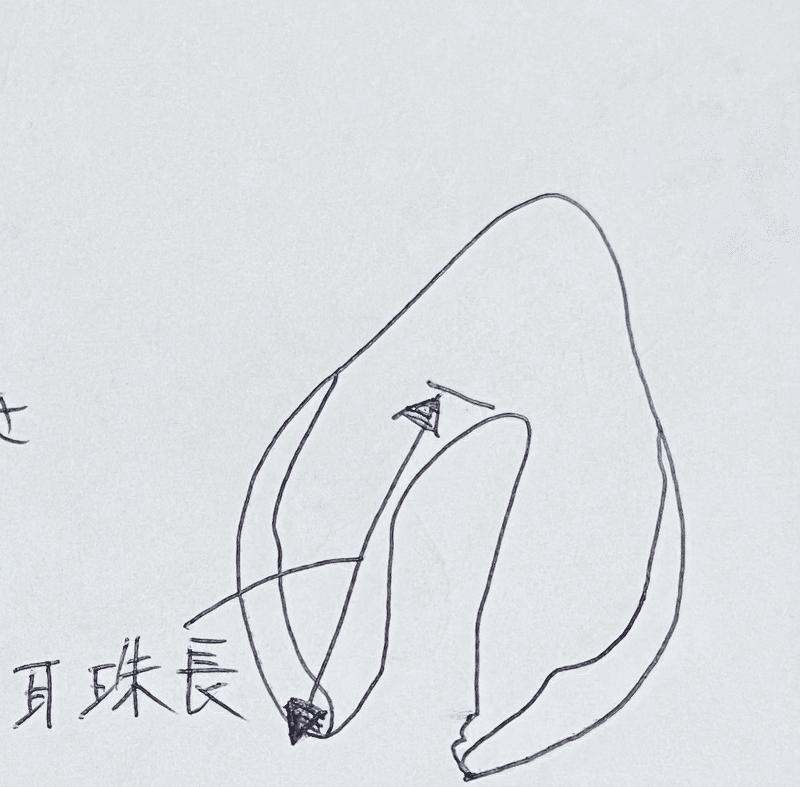

(i) 耳珠長:

耳珠の内側基部から、耳珠の先まで。

なおこの他に、体重も測っておく。

いろんな部分を測りましょう。

次は、解剖と骨にする前の準備です。こちらをどうぞ。

最後まで読んで頂き、感謝です(ぺこり)

透明骨格標本の世界も素敵です。

ぜひ覗いてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?