その9 有機栽培は謳えない!

有機栽培の定義は、無農薬、無化学肥料とされている。

無化学肥料と定義付けされると、おいおいおい!

なによりも、慣行農法を続けてきた皆さんにとっては、ハードルが高すぎる!新規就農の皆さんにとっても同様です。

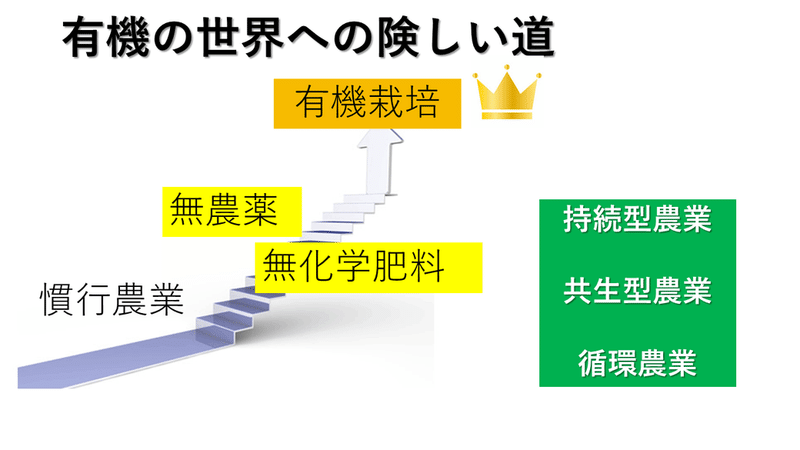

先日、知りあいに問われたので、絵にしてみた。

結果として、農薬を使わず、化成肥料も少なくなることを続ければ世間で云う有機の世界にたどり着く可能性が高まりますが・・・。

何よりも、折角植え付けた農作物が出荷直前に、病氣が入ったり、虫が付いたりすれば、農薬を活用する!

それが常道と感じます。何よりも、🎌をこよなく愛する日本人の一員としては、他所の国から入ってきた概念であるのが、得心出来ません!

それも、たかだか、数百年の農耕の歴史しか持たない国からですからね。

個人的には、有機は謳わないし、謳えないかな?と。

Organic Farming発祥の地・米国農業!

知りうる範囲で、Organic farmingなる農業が注目されたのは、大都市ニューヨークの近郊農家が始まりだったようだ。

穀倉地帯である、中西部では、超大規模農業が盛んに行われ、長年の大量地下水汲み上げで、塩類集積が進捗し、収穫が激減していた時期がある。

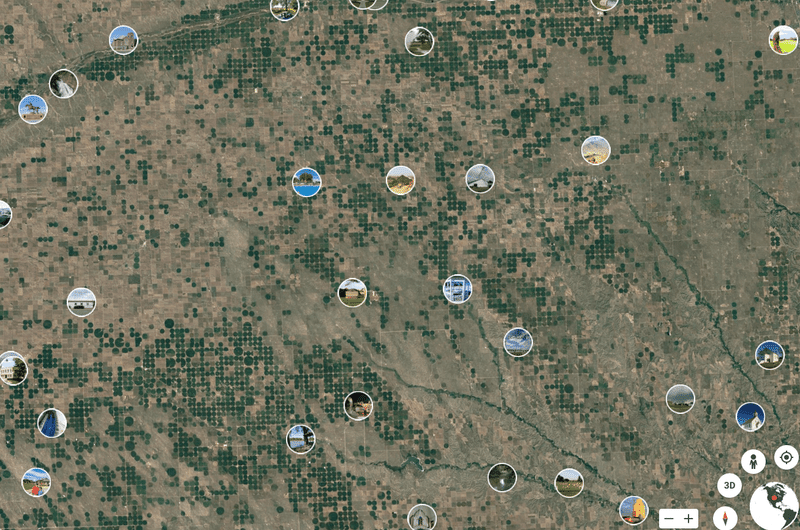

センターピボットと呼ばれる深井戸を農地にドマン中に堀り、半径500mもの動力スプリンクラーを設置した農場。小さな農場で50ha。大きな農場だと200haを超える。この農場群が地下水を汲み上げて農産物を育てる。

地下水を長年使用すると、塩類集積が起こり、作物栽培に適さなくなる!と。どうやって、克服したのか不明だが、塩類集積が原因で数十年前に、穀物が高騰したことがある。

そもそも米国の農業は、収奪農業と牧畜農業

メイフラワー号が新大陸と称した米国に到達したのが1620年。

それから400年に過ぎない。

恨みも妬みも無いが、先住民であるアメリカインディアンを追い払い、食糧は6,000万頭前後が生息していたとされるアメリカバイソンを殺戮することで得ていた。農耕が始まるのは、それから150年後とされている。

その間の食糧は、アメリカバイソンが主だったものと推定され、1900年代初頭には、1,000頭前後まで激減している。

農耕は牛馬を使い始まったのが1700年代半ば過ぎ。

食べるものが無くなれば、作るしか無いのは自明。

西欧社会の主食は、小麦。畑作であり、稲作では無い。

西部開拓史は農耕の歴史でなく、牧場の歴史であり、牧草地の開拓をしつづけてきている。

米国農商務省のデータによれば、米国の全農地面積は、3億6千万ha。

うち、耕地面積は、1億5千万ha。(日本は437万ha)

うち、牧草地、採草放牧地は、1億6千万ha.

平均農地面積は、180ha前後。(日本は、2ha前後?)

広大な森林原野を開拓し、耕地や採草放牧地、牧場にしてきた新しい国と単純に比較は出来まい。

紀元前三世紀と西暦1700年代半ば過ぎ。日米の農耕の歴史です。

米国の農業をあげつらうつもりは無いが、イギリスの産業革命以降に動力の農機具が導入され、大規模農業が始まる。

日本で稲作が始まったのが紀元前3世紀と伝わる。

縄文遺跡である、青森の三内丸山遺跡からは、稲作の痕跡は発見されなかったそうだ。

紀元前三世紀でも、2000年以上にわたり、日本は稲作農業が続いている。

なにゆえ、稲作は、連作障害が起きないのか?

なにゆえ、稲作が日本全国、沖縄までやり続けることが出来たのか?

300年と2000年を超える耕作の歴史と姿勢の相違がある。

日本の農業は集落と共に、自然と共にある農業を共同で続けてきた。

米国は農業国!としばしば話題になるが、穀物輸出国としては世界最大。

(面倒なので数値は調べません)

しばしば、話題になる食糧自給率の低さは、米国(多少他国からもあるが)から穀物を輸入しないと成立し得ない畜産にあります。

また、戦後、食の洋風化が進捗したことも大きな要因のひとつかと思われます。日本の食卓は、主食は米。稀に、ウドンやそばの麺類であったのが、小麦文化である西欧の食が普及している。

ちなみに、アジアから東南アジアにかけてが米文化圏。

以外は、過半が小麦文化圏ですね。

近年の米離れと云われる減少は、食事の洋風化も主たる要因のひとつですね。

日本の農業は持続型農業、共生型農業だった?

最近は、聞かれなくなったし、慣習も消えたようだが、明治生まれのジイさんたちが田畑を耕していた当時。

田の神、水の神なる言葉が存在していた。

稲作に併せた祭りも全国に点在している。

これも近年は行われなくなったが、田植えがおわると、さなぶりなる行事が各農家で行われた。

「結」で手伝ってくれた皆さんを招待し、神棚に早苗を供え、豊穣を願い、無事に田植えが終わったことを神々に報告する儀式。

記憶の片隅にしか遺されてないが、田植え前の田圃に、毎年、幣束を立てる習慣もあったように微かに記憶している。

幸いだったのは、日本列島には、多くの山塊が林立し、奥山だけでなく、森林が遺されて、豊富な水と河川に恵まれていた。

そのことが数千年も稲作が続いてきた大きな要因であろうかと。

水は、上流から有機物と、岩を穿った水の中に多くのミネラル群を含んでいた。それが水田に蓄積されてきたのも稲作を続けられた要因でもあろう。

日本特殊論をここで述べるつもりは無いが、巷間伝わる、日本の農業の脆弱さは、実は尺度が違っていると感じてなりません。

ドイツやフランスの平均耕地面積は、50ha前後。

米国のそれは、200ha前後。

日本は、2ha前後が伝わる農地面積。

現実には、数十haの耕作面積を誇る農家が増加しているが、統計の綾に過ぎない。随分と大規模農家が増えている!と云うか、経済的に、大規模にならざるを得ない点と小農が農業離れをした結果耕作面積が増えていることも背景。ただし、欧米との違いは、はっきりしていて、一箇所に耕地が纏まっていない。田圃は区画整理が進んでいるが、畑は手つかずのまま。

このあたりに問題の根底が潜んでいるのかも知れない日本農業。

日本の農業は、食糧自給を目的とした、農業。

米国農業は、家畜食糧確保と輸出目的の収奪農業。

縷々書いてきたが、米国発のOrganicFarming(有機農業)は大都市近郊の一部の農家に過ぎず、過半は慣行農業が実態。

むろん、日本の農業は一部地域を除けば、大都市近郊農業。

幸いなことに、畜産も盛んに行われており、畜産由来の有機物を加工し、土壌改良材にすれば、有機農業への道は大きく前進することになる。

内閣府が掲げるムーンショット計画(2050年)のひとつがこれ!

先取りした地域は大きく前進することになる。

興味のある方は、のぞかれたら良いですね。

ぶっとんだ計画が提唱されています。良くもまぁ図にしたなぁ・・・と、土壌微生物と農作物の関係を追いかけてきたジイさんは思います。

ぶっとんだ人物や集団が居ますね!

目標5の項目に農業が記されています。

https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/target.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?